|

Der

Rang Meersburgs als Kulturerbe des Landes ergibt sich nicht nur

in mehrfacher Hinsicht, sondern auch in der Verflechtung dieser

kennzeichnenden Details. Der

Rang Meersburgs als Kulturerbe des Landes ergibt sich nicht nur

in mehrfacher Hinsicht, sondern auch in der Verflechtung dieser

kennzeichnenden Details.

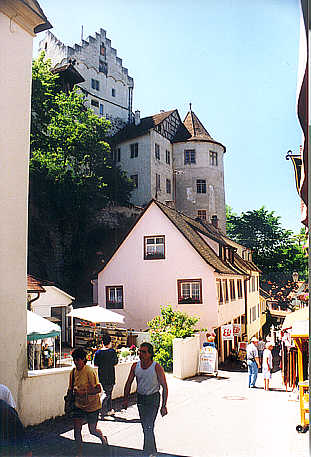

Meersburg hat eine seit ihrer Gründung

in der Stauferzeit unzerstörte Burg, die als Stützpunkt des geistlichen Stadtherren,

des Bischofs von Konstanz, diente. Dieser gab der Siedlung bei

der Burg 1233 Markt- und 1299 Stadtrechte. Gleichzeitig wurde

die alte Burgsiedlung zum See hin durch eine planmäßig angelegte

Unterstadt erweitert und damit zum See hin geöffnet. Das Neben-

und Miteinander von Burg, Ober- und Unterstadt ist eines der

bestimmenden Merkmale der heutigen Stadt.

Mit der Hinwendung der Stadt Konstanz zur Reformation bezogen

die Bischöfe die Burg Meersburg ab 1526 als ständige

Residenz und blieben auch hier, nachdem Kaiser Karl V. die Stadt 1548

eroberte und zum Katholizismus zurückzwang.

Der unmittelbar neben der Burg auf dem Plateau der Oberstadt

1710 begonnene Neubau einer Residenz blieb zunächst unvollendet

und beherbegte für die ersten drei Jahrzehnte Kanzlei

und Verwaltungsstellen. Erst mit der Vollendung des Baus ab 1741

wurde es als repräsentative

Barockresidenz genutzt. In dieser Funktion

ist das "Neues Palais" genannte Schloss die einzige bischöfliche

Residenz im Süden des Landes.

Bereits in den 1730er Jahren wurde der seeseitige Prospekt der

Stadt durch den Bau des Marstalls ("Reit- und Stallhof") und

des Priesterseminars erweitert. Die dreiteilige Gruppe

der Barockgebäude über dem Steilufer des Sees prägt das Erscheinungsbild der Stadt.

Im 19. Jahrhundert sind mit der Burg sowohl die Sammeltätigkeit

des Freiherrn von Lassberg, der wir die Erhaltung der Handschrift

C des Nibelungenlieds verdanken, als auch der Aufenthalt der

Dichterin Annette von Droste-Hülshoff verbunden. Diese schuf

sich im "Fürstenhäusle", einem ehemaligen Weinbergshaus des Konstanzer

Fürstbischofs, einen kleinen Sommersitz. |