|

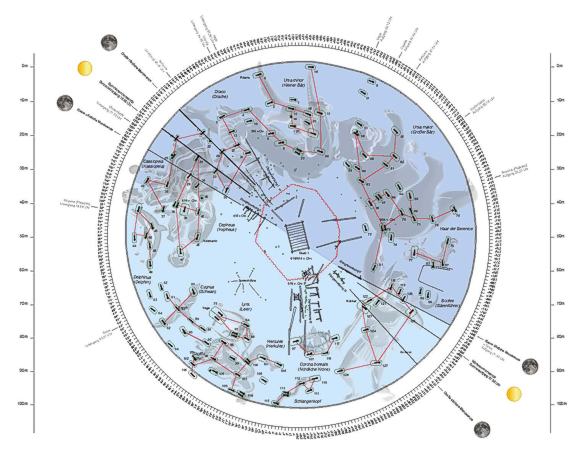

Ein riesiges frühkeltisches Kalenderwerk wurde im

Fürstengrab von Magdalenenberg bei Villingen-Schwenningen

bei einer nachträglichen Grabungsauswertung am Römisch-Germanischen

Zentralmuseum Mainz entdeckt. Die Anordnung der Gräber

um das zentrale Fürstengrab stimmt mit den Sternenbildern

des nördlichen Himmels überein.

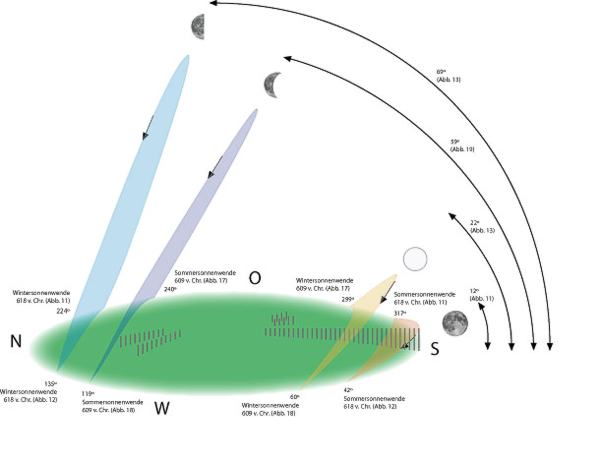

Im Gegensatz zu Stonehenge, welches sich am Verlauf der

Sonne orientierte, handelt es sich bei dem 100 Meter breiten

Grabhügel vom Magdalenenberg um die weltweit älteste

keltische Anlage, die auf die Mondzyklen ausgerichtet war.

Die Erbauer der Anlage setzten Stangenreihen auf den Hügel,

um die Mondwenden zu erfassen. Diese Himmelserscheinungen

waren bestimmend für die keltische Zeitrechnung. Durch

sie konnten die Kelten Mondfinsternisse voraussagen, wie

sie auch am 15. Juni 2011 in Deutschland zu sehen ist.

Der Sternenhimmel vom Magdalenenberg zeigt eine Sternenkonstellation,

die von der Wintersonnenwende bis zur Sommersonnenwende

nachts zu sehen ist. Dr. Allard Mees, Wissenschaftler am

Römisch-Germanischen Zentralmuseum, konnte mittels

Computerprogrammen den Stand des damaligen Sternenhimmels

und somit die Sternenbilder, die zum Zeitpunkt der Sommersonnenwende

sichtbar waren, rekonstruieren. Mit Hilfe moderner astronomischer

Software konnte er so die Datierung der Anlage auf den

Sommer 618 v. Chr. bestimmen.

Schon Caesar berichtete über die mondbasierte Zeitrechnung

der keltischen Kultur. Durch die Eroberung Galliens und

die damit einhergehende Vernichtung der gallischen Kultur

geriet diese Art der Kalenderrechnung in Europa jedoch

in Vergessenheit. In der monumentalen Grabanlage Magdalenenberg

bei Villingen-Schwenningen tritt diese Mondkultur der Kelten

erstmals wieder ans Tageslicht.

|