Die frühe Eisenzeit zwischen

Schwarzwald und Vogesen - Le premier âge du Fer entre la

Forêt-Noir et les Vosges.

Zusammengestellt von Andrea Bräuning, Wolfgang Löhlein

und Suzanne Plouin.

Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg Band

Nr. 66

Freiburg 2012. 288 S. mit zahlreichen, meist farbigen Abbildungen

Bezug über: Gesellschaft für Archäologie in Baden-Württemberg

und Hohenzollern, Berliner Str. 12, 73728 Esslingen a. N.

ISBN 978-3-942227-10-0 12,80 EUR

|

Die frühe Eisenzeit zwischen Schwarzwald und Vogesen -

Le Premier âge du Fer entre la Forêt-Noire et les

Vosges

Baden-Württemberg hat 2012 zum Keltenjahr erklärt.

Höhepunkt ist die Mitte September in Stuttgart eröffnete

große Landesausstellung mit herausragenden Exponaten aus

ganz Europa.

Die Archäologen der Denkmalpflege in Freiburg haben aus

diesem Anlass zusammen mit elsässischen Forschern aus Museen,

Denkmalpflege und Universität ein Buch über die frühe

Eisenzeit (8.-4- Jh. v. Chr.) beiderseits des Rheins erstellt,

das sein Augenmerk auf die Landschaft zwischen Schwarzwald und

Vogesen richtet. Die grenzüberschreitende Kooperation trägt

den prähistorischen Verhältnissen Rechnung, denn der

Rhein bildete zu dieser Zeit weder eine kulturelle, noch eine

politische Grenze. Die Archäologen der Denkmalpflege in Freiburg haben aus

diesem Anlass zusammen mit elsässischen Forschern aus Museen,

Denkmalpflege und Universität ein Buch über die frühe

Eisenzeit (8.-4- Jh. v. Chr.) beiderseits des Rheins erstellt,

das sein Augenmerk auf die Landschaft zwischen Schwarzwald und

Vogesen richtet. Die grenzüberschreitende Kooperation trägt

den prähistorischen Verhältnissen Rechnung, denn der

Rhein bildete zu dieser Zeit weder eine kulturelle, noch eine

politische Grenze. Die zweisprachig aufgebaute Publikation stellt denn auch im

deutschen, wie im französischen Teil die Entwicklung des

eisenzeitlichen Siedlungswesens und der religiösen Äußerungen

vor - jeweils mit den eigenen Besonderheiten, die von Beginn

der archäologischen Forschungen an auch dem Finderglück,

den Interessensschwerpunkten von Forscherpersönlichkeiten,

oder den finanziellen Mitteln der Altertumsforscher geschuldet

waren. Doch ungeachtet der wechselnden Verhältnisse kann

heute ein dichtes und vielgestaltiges Bild dieser faszinierenden

Epoche gezeichnet werden.

Zunächst wurzeln die Traditionen der in Hofgemeinschaften

lebenden Menschen noch stark in den Traditionen der vorangehenden

Bronzezeit. So spielt das neue Metall, das Eisen, für die

Herstellung von Geräten, Werkzeugen und Waffen gegenüber

der Bronzetechnologie erst nur eine untergeordnete Rolle. Auch

im Grabbrauch werden die Bestattungssitten der Vorfahren beibehalten.

Die Toten wurden verbrannt und in Einzelgräbern unter Grabhügeln

bestattet. Einige Männergräber sind mit Schwertern

ausgestattet, dem Statussymbol der Hofherren oder Clanchefs.

Ganz überwiegend aber bestehen die Grabausstattungen der

Toten beiderlei Geschlechts aus Keramikgefäßen, die

als Behältnisse für Speisen und Getränke in reicher

Zahl in die Gräber gegeben wurden.

Die vorherrschende Wirtschaftsform der frühen Eisenzeit

war die Landwirtschaft.

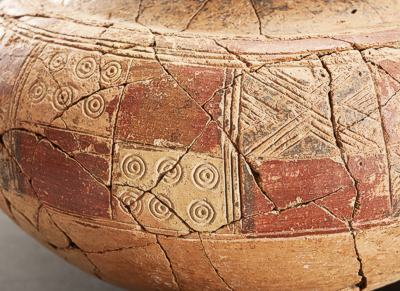

Reich verziertes Keramikgefäüß der frühen

Eisenzeit. Bild Regierungspräsidium Freiburg, Archäologische

Denkmalpflege. Foto Ben Wiesenfarth.

Zu Beginn des 6. Jh. v. Chr. entstehen infolge von Kontakten

zu den mediterranen Hochkulturen Siedlungszentren an wichtigen

Verkehrsrouten. Diese liegen meist, wie der Britzgyberg bei Illfurth,

oder der Breisacher Münsterberg, auf beherrschenden Höhen

und sind befestigt. Ihre Bewohner werden Schiffe - denn der Handel

erfolgte auf dem Wasserweg - durch schwierige Flussabschnitte

geleitet, Zölle erhoben und die Verteilung der Waren in

das Hinterland organisiert haben. Damit brachte es die lokale

Aristokratie zu teilweise erheblichem Reichtum, der sich in den

Gräbern in kostbaren Importen und goldenen Preziosen niederschlägt.

Gegenüber den vorangegangenen Jahrhunderten beginnen sich

auch die Bestattungsbräuche zu ändern. Von Westen her

breitet sich die Körpergrabsitte aus. Nur noch wenige Personengruppen

halten - vermutlich aus religiösen Gründen - am Brandgrab

fest. Allgemein werden die Beigaben gegenüber der Frühzeit

reichhaltiger. Allen gemeinsam bleibt, dass die Ahnenverehrung

eine zentrale Rolle im Grabbrauch spielt. Im Mittelpunkt steht

dabei der Hügel als Grabmonument. Häufig werden in

bereits bestehende Grabhügel neue Gräber eingebracht,

wodurch ein Bezug zur Erstbestattung des Hügels manifest

wird und familiäre oder soziale Bindungen ihren sichtbaren

Ausdruck finden. Bisweilen erfahren die Grabmonumente im Zuge

solcher Neubelegungen einen Ausbau und es entstehen Grabmale

von beeindruckenden Dimensionen. Zu den größten Grabhügeln

der Zeit gehören der ‚Magdalenenberg’ bei Villingen

oder das ‚Bürgle’ bei March-Buchheim mit Durchmessern

von rund 100 m.

Die hervorgehobene Bedeutung der früheisenzeitlichen Zentralorte

beruhte auf dem Ansehen und der Vormachtstellung einzelner Familien

oder Clans. Die Prachtentfaltung als Ausdruck ihres politischen

und wirtschaftlichen Erfolgs scheint jedoch in der Regel nur

wenige Generationen lang angedauert zu haben. Heute entsteht

der Eindruck, dass sie es nicht vermochten, familienunabhängige

Strukturen zu schaffen, die es erlaubt hätten die Herrschaft

zu institutionalisieren und damit auf Dauer zu festigen.

Die Blüte der politischen und wirtschaftlichen Zentren

endet im 4. Jh. v. Chr. Die Siedlungen werden aufgelassen, die

Friedhöfe nicht weiter belegt und viele der Prunkgräber

ausgeraubt. Die neuen Machtzentren finden sich nun in anderen

Landstrichen, wie Lothringen, der Rheinpfalz, dem

Hunsrück-Eifel-Gebiet oder in der Champagne.

Bild unten: Bronzearmspangen aus Bad Krozingen-Schlatt. Bild

Regierungspräsidium

Freiburg, Archäologische Denkmalpflege. Foto Ben Wiesenfarth. |