|

31.10.16

Kunstmuseum Basel

Archäologie des Heils.

Das Christusbild im 15. und 16. Jahrhundert

(kmb) 1516 veröffentlichte Erasmus von Rotterdam (1466–1536)

in der Basler Offizin von Johannes Froben seine epochale Neuübersetzung

des griechischen Neuen Testaments. Den 500. Jahrestag dieses Ereignisses

feiert die Stadt Basel mit einer Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen,

zu der das Kunstmuseum im Herbst mit Archäologie des Heils

beiträgt. Gestellt werden soll dabei die Frage nach dem Christusbild,

das Erasmus und die Gesellschaft, in der er lebte, geprägt

hat, und nach den Wandlungen dieses Bildes.

Dabei geht die Ausstellung von Erasmus’ grundsätzlicher

Skepsis gegenüber Bildern aus, deren Nutzen für die Religionsausübung

der Gelehrte und ehemalige Chorherr eher gering einschätzt.

Diese Skepsis hatte Gründe, die sich naturgemäss dann

am plastischsten abzeichnen, wenn man den von Humanisten und Reformatoren

kritisierten Status quo anhand von Originalen (und ergänzenden

Reproduktionen) ins Auge fasst.

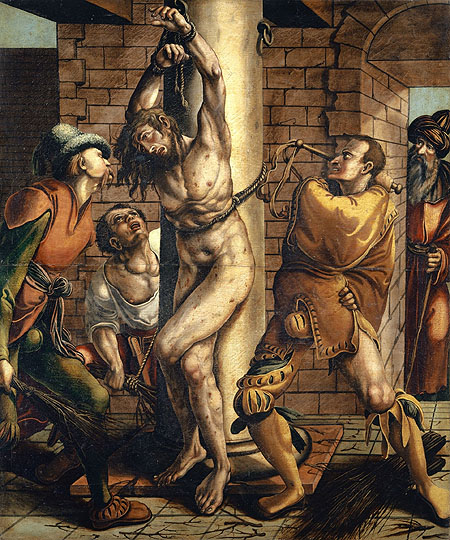

Hans Herbst (er) (1470–1552) Hans Holbein d. J. (um 1497/1498–1543)-

Mitarbeit (?) / collaboration (?): Geisselung Christi. Mischtechnik

auf Leinwand, 138 x 115 cm. 1662. Kunstmuseum Basel- Amerbach-Kabinett.

Foto: Kunstmuseum Basel - Martin P. Bühler

Reichtum und Vielfalt des Basler Sammlungsbestands, aus dem die

Mehrzahl der Exponate stammt, erlauben durchaus, die kirchen-

und frömmigkeitsgeschichtliche Situation der Zeit zu beschreiben.

Selten gezeigte Depotstücke werden ins Zentrum des Interesses

rücken, weil sich an ihnen bemerkenswerte Aspekte der zeitgenössischen

Frömmigkeit verdeutlichen lassen. So verfügt das Kunstmuseum über

eine der frühesten Darstellungen der Christus-Vision des Schäfers

Hermann Leicht, welche die Vierzehnheiligen-Wallfahrt bei Bad Staffelstein

in Franken auslöste und letztlich zum Bau von Balthasar Neumanns

berühmter Rokokokirche daselbst führte. Einige Leihgaben

aus Privatbesitz und Museen in Deutschland und den Niederlanden

werden die natürlich auch vorhandenen Lücken schliessen:

Das Kunstmuseum besitzt beispielsweise weder ein Gemälde mit

der Heiligen Sippe, der apokryphen Grossfamilie Christi, noch eine

Vera Icon, das Antlitz des Erlösers, wie es sich im Schweisstuch

der Heiligen Veronika auf wunderbare Weise abgezeichnet hatte;

dennoch werden beide Themen in schönen Beispielen vertreten

sein.

Beleuchtet wird in der Ausstellung nicht zuletzt der Entstehungshintergrund

des promi-nentesten Exponats: des Toten Christus im Grabe von

Hans Holbein d.J. Das einzigartige Gemälde erweist sich als das

Ergebnis eines Ringens um grösstmögliche Authentizität,

das an die Methoden der sich erst viel später als wissenschaftliche

Disziplin etablierenden Archäologie erinnert. Auf diese neuen

Einsichten spielt der Titel der Ausstellung an.

Eine abendliche Veranstaltungsreihe in der Ausstellung mit Wissenschaftlern

und Vertretern der Kirchen rundet jeweils donnerstags um 18.30

Uhr das Angebot ab:

20.10.16: Dr. Christine Christ-von Wedel: „Was könnte

Erasmus dazu sagen?“

10.11.16: Prof. Dr. Martin Wallraff mit Prof. Dr. Andreas Beyer

17.11.16: Pfr. Dr. Franz Christ mit Dr. Bodo Brinkmann

24.11.16: Bischof Dr. Felix Gmür mit Prof. Dr. Barbara Schellewald

01.12.16: Pfr. Dr. Michael Bangert im Gespräch mit Dr. Katharina

Georgi

10. September 2016 – 8. Januar 2017

Kunstmuseum Basel | Hauptbau

Kuratoren: Bodo Brinkmann und Katharina Georgi

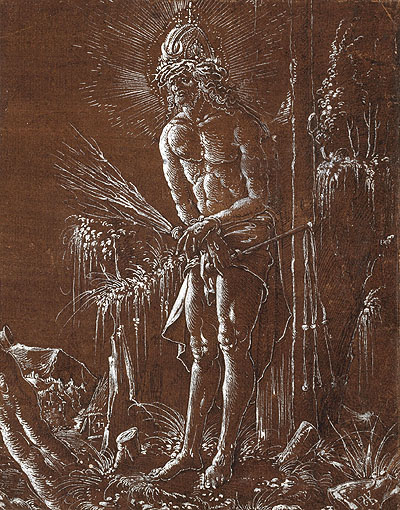

Hans Springinklee (1495–1540): Christus als Schmerzensmann,

um 1514. Feder in Schwarz- Pinsel in Weiss- auf dunkelbraun grundiertem

Papier. Blatt 196 x 155 mm. Kunstmuseum Basel- Kupferstichkabinett-

CIBA-Jubiläumsschenkung 1959- 1959. Foto: Kunstmuseum Basel,

Martin P. Bühler

Meister des Basler Christophorus (tätig 2. Hälfte

16. Jh.): Der hl. Christophorus, 1562 (?). Tannenholz, 113.2 x

87.8

cm. Kunstmuseum Basel- Depositum des Freiwilligen Museumsvereins-

1935. Foto: Kunstmuseum Basel, Martin P. Bühler

|