Projekt kulturer.be

Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe

28.4.25

Geschichte

Uffruhr! Fryheit! - der Bauernkrieg vor 500 Jahren

Der Bauernkrieg von 1525 war der größte Aufstand der vorindustriellen Zeit im Reich und stellt ein zentrales Ereignis der deutschen Geschichte im Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit dar. Seine Ursachen und Entwicklungen sind tief verwurzelt in den sozialen, wirtschaftlichen, politischen und religiösen Umbrüchen jener Zeit.

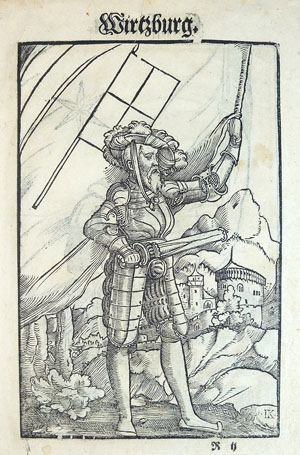

Würzburger Fahnenträger. Bild: Fotoarchiv, Museum für Franken in Würzburg, Foto: Saskia Rupp

Würzburger Fahnenträger. Bild: Fotoarchiv, Museum für Franken in Würzburg, Foto: Saskia Rupp

Im ausgehenden Mittelalter erlebte das Reich tiefgreifende Veränderungen. Nach den demografischen Einbrüchen der Pestzeit wuchs die Bevölkerung wieder, doch die sozialen Verhältnisse blieben weitgehend starr. Die Bauern litten unter der zunehmenden Belastung durch Abgaben und Frondienste. Die Grundherren versuchten zunehmend, ihre Macht und Einkünfte zu sichern, indem sie neue Abgaben einführten oder alte Rechte wiederbelebten. Der sogenannte "Feudale Rückgriff" bedeutete, dass viele adelige Grundherren ihre Leibeigenen wieder stärker zur Arbeit zwangen und ihnen Freiheiten nahmen, die sich diese in den vorangegangenen Jahrhunderten langsam erkämpft hatten. Gleichzeitig verschlechterten sich die wirtschaftlichen Bedingungen auf dem Land. Die Preise für Konsumgüter stiegen, während viele Bauern durch Naturkatastrophen, Missernten oder übermäßige Abgaben kaum mehr überlebensfähig waren.

Parallel dazu breitete sich im frühen 16. Jahrhundert eine religiöse Bewegung aus, die mit einer verbreiteten Kritik an der Kirche begonnen hatte und mit der Reformation Martin Luthers konkret wurde. Luthers Kritik an der katholischen Kirche, insbesondere am Ablasshandel, fand breite Resonanz – nicht nur in der städtischen Bürgerschaft, sondern auch unter den Bauern. Viele von ihnen sahen in den reformatorischen Ideen eine Rechtfertigung für ihre sozialen Forderungen. Die Bibel, so die Überzeugung vieler Aufständischer, lehre die Gleichheit aller Menschen vor Gott – was sie als Argument gegen die weltliche Ungleichheit und die Obrigkeit nutzten. Der reformatorische Gedanke verband sich somit mit einem sozialen Emanzipationsstreben. Vor allem Luthers Wort „Ein Christenmensch ist ein freier Mensch und niemandem untertan“ wirkte mit beim Anwachsen einer Umbruchsstimmung. Dass Luther fortfuhr „Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Mensch und jedermann untertan“, wurde negiert.

Im Jahr 1524 begannen in Süddeutschland erste Aufstände, zunächst in kleinen Gruppen. Doch rasch breiteten sich diese Proteste aus. Im Jahr 1525 erreichte der Bauernkrieg seinen Höhepunkt. In mehreren Regionen, etwa in Schwaben, Franken, Thüringen und dem Elsass, erhoben sich Zehntausende Bauern, teilweise auch städtische Handwerker und sogar einige Adelige. Sie formulierten ihre Forderungen in sogenannten Beschwerdeschriften und Programmen – am bekanntesten sind die „Zwölf Artikel“, die als eine der ersten systematischen Menschenrechtsforderungen der Neuzeit gelten. Darin forderten die Bauern unter anderem die freie Wahl ihrer Pfarrer, die Abschaffung der Leibeigenschaft und gerechte Abgabenverhältnisse.

Trotz ihrer breiten Bewegung waren die Bauern militärisch und organisatorisch unterlegen. Die Fürsten, die sich in den Schwäbischen Bund zusammengeschlossen hatten, reagierten mit brutaler Gewalt. Unterstützt von professionellen Söldnertruppen wurden die Aufstände niedergeschlagen. Besonders bekannt ist die blutige Schlacht bei Frankenhausen in Thüringen, bei der auch der radikale Prediger Thomas Müntzer getötet wurde. Müntzer hatte sich im Gegensatz zu Martin Luther offen auf die Seite der Bauern gestellt und religiöse mit sozialen Forderungen verbunden. Luther hingegen distanzierte sich scharf von den Aufständischen, verurteilte den „aufrührerischen Mob“ und rief die Fürsten zur harten Bestrafung auf – ein Schritt, der seine Haltung zur Obrigkeit unterstrich und ihn für viele Bauern zum Verräter machte. In diesem Sinne handelte auch der Pfälzische Kurfürst Ludwig V., beschränkte sich jedoch auf die Niederschlagung des Aufstands und rief dann dazu auf, die Bauern nicht weiter zu verfolgen.

Nach der Niederlage der Bauern wurden schätzungsweise 70.000 bis 100.000 Menschen getötet, viele Dörfer verwüstet und die Lage der Bauern teils noch verschlechtert. Der Bauernkrieg zeigte eindrücklich die tiefen sozialen Spannungen in der Gesellschaft des Reiches und machte deutlich, wie stark sich das Bedürfnis nach Gerechtigkeit und Mitbestimmung in der Bevölkerung verfestigt hatte. Langfristig führte der Aufstand zwar nicht zu einer Verbesserung der bäuerlichen Lebensverhältnisse, wohl aber zu einem Bewusstsein für soziale Ungleichheit und das Streben nach politischen Rechten.

Der Bauernkrieg von 1525 war somit mehr als nur ein regionaler Aufstand: Er war Ausdruck eines epochalen Strukturwandels in einer Zeit, in der sich mittelalterliche Ordnungssysteme auflösten und neue soziale und politische Kräfte sichtbar wurden. In seiner Verbindung von religiösem Idealismus, sozialem Protest und politischem Aufbegehren steht der Bauernkrieg exemplarisch für die konfliktreiche Übergangszeit in die Moderne.

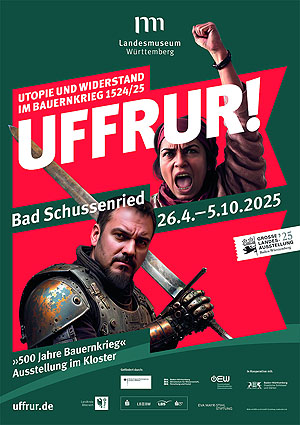

Plakat zur Ausstellung in Würzburg. Bild: Museum für Franken / Gestaltung: Kapuze Grafikdesign

Plakat zur Ausstellung in Würzburg. Bild: Museum für Franken / Gestaltung: Kapuze Grafikdesign

Unten: Key Visual zur Ausstellung „UFFRUR!“:

Herkunft/Rechte: Landesmuseum Württemberg

Das Museum für Franken in Würzburg lädt im Rahmen von 500 Jahre Bauernkrieg mit der Sonderausstellung 1525 – Franken fordert Freiheit*en zu einer einzigartigen Reise in die Vergangenheit ein. Die Ausstellung macht die Ereignisse des Jahres 1525 anschaulich und legt dabei den Fokus auf die Beweggründe und Motive der Beteiligten. Sie bietet Einblicke in die Lebenswelt um 1525 und nimmt die Aufständischen in den Fokus, ihre Forderungen, ihren Erfolg und ihr Scheitern. Dem gegenüber stehen die Interessen der Obrigkeiten und deren Reaktionen auf die Unruhen. Dazwischen befinden sich die fränkischen Städte, die mal passiv und mal aktiv die Dynamik der Aufstände beeinflussen. Nicht zuletzt wird die Frage gestellt: Wie bewertet man den Bauernkrieg im Laufe der Zeit und was denken wir heute?

Von den Geschehnissen der Jahre 1524/25 erzählt vom 26. April bis 5. Oktober 2025 auch die Große Landesausstellung „UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“ im Kloster Schussenried. Der Spielort der Ausstellung liegt in Oberschwaben, einem der regionalen Schwerpunkte der Erhebungen.

Die Ausstellung verbindet in innovativer Weise zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen der Geschichtsvermittlung. Zum einen sollen die politischen, ökonomischen wie auch die religiösen Aspekte des Bauernkriegs durch zahlreiche Originalexponate beleuchtet werden, darunter die berühmte Weißenauer Chronik mit ihren detaillierten Zeichnungen: Was brachte die Bauern dazu, sich ihren Herren so entschieden zu widersetzen, und welche utopischen Gesellschaftsvorstellungen haben sie dabei entwickelt? Zum anderen werden diese Themen durch ein elaboriertes Storytelling vermittelt: Insgesamt acht Persönlichkeiten des Bauernkriegs werden, auch mittels Künstlicher Intelligenz, zum Leben erweckt. Diese Figuren sind keine „historisch getreuen“ Rekonstruktionen, sondern verbinden die Ästhetik von Kleidung und Habitus des 16. Jahrhunderts mit einer zeitgemäßen Bildsprache.

Dabei durchläuft der kuratorische Prozess mehrere Phasen, in denen die von der KI generierten Bilder diskutiert und gezielt angepasst werden. Ziel ist es, neue Perspektiven zu eröffnen und die Besucher*innen zum Nachdenken anzuregen. Thematisiert werden die damalige Krisensituation, die strenge Gesellschaftsgliederung dieser Zeit und vieles mehr.

| im Detail: | |||

| Icon obenPexels, Ksenia Chernaya | Tags: | ||

Startseite | Service | zur

ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2025

© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr