Projekt kulturer.be

Nachrichten & Notizen aus dem Kulturerbe

28.4.25

Geschichte

UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25

Große Landesausstellung in Bad Schussenried

500 Jahre nach dem Bauernkrieg erinnert das Landesmuseum Württemberg mit der Ausstellung „UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25“ ab 26. April 2025 im Kloster Schussenried an die Ereignisse der Jahre 1524/25. Zusammen mit weiteren Ausstellungen und Projekten des Landesmuseums bildet „UFFRUR!“ die unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann stehende Große Landesausstellung „500 Jahre Bauernkrieg“. Auf 900 Quadratmetern nimmt die kulturhistorische Ausstellung „UFFRUR!“ das Publikum mit in die Dynamik des Geschehens. Der Spielort – das Kloster Schussenried in Oberschwaben – befand sich damals selbst inmitten der Ereignisse. Am 29. März 1525 wurde das Kloster von Bäuer*innen geplündert und verwüstet.

Götz von Berlichingen und Magdalena Scherer als KI-Projektionen. Foto: kulturer.be

Götz von Berlichingen und Magdalena Scherer als KI-Projektionen. Foto: kulturer.be

Drei Abgaben leistende Bauern - Abgaben in Geld, in Getreide und in Vieh, hier in Gänsen (im Vordergrund). Stadt Überlingen. Foto: kulturerbe

Kulturhistorische Exponate und Auftritt von Zeitzeug*innen mittels KI

Die Ausstellung „UFFRUR!“ entfaltet die historischen Geschehnisse zwischen Juni 1524 und Juli 1525 im Kontext des frühen 16. Jahrhunderts. Über 150 Originalexponate – darunter Flugschriften, Bücher, Waffen, Gemälde, Skulpturen und Kleidungsstücke – veranschaulichen die Hintergründe und Auswirkungen des Konflikts. Ein Ausstellungshighlight ist die berühmte „Weißenauer Chronik“ mit ihren einzigartigen, detailreichen Zeichnungen. Ergänzend zu den Objekten treten acht am Bauernkrieg beteiligte Persönlichkeiten auf und schaffen einen emotionalen Zugang: Unter anderem sind Götz von Berlichingen, Margarete Renner, Sebastian Lotzer und Georg Truchsess von Waldburg in Lebensgröße filmisch präsent. Die Figuren berichten aus ihrer Perspektive von den Geschehnissen und machen nachvollziehbar, welche Emotionen im Spiel waren.

Das Ausstellungsteam hat die Akteur*innen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bewusst als ‚Kunstfiguren‘ konzipiert: Ihr Erscheinungsbild lässt deutlich erkennen, dass keine scheinbare historische Korrektheit beabsichtigt ist, sondern das Herausstellen von Charakteristika, und zwar in einer Form, die für heutige Besucher*innen gut verständlich ist. Die Sprechtexte der Persönlichkeiten basieren auf dem neuesten Forschungsstand und von sind professionellen Sprecher*innen eingesprochen.

Aufstand im deutschen Südwesten

Die Ausstellung nimmt besonders die turbulenten Geschehnisse im deutschen Südwesten, vom Schwarzwald bis in den Odenwald, vom Allgäu bis in den Kraichgau in den Fokus. Überall dort, aber auch in anderen Regionen, etwa in Thüringen oder in Tirol, erhob sich die Bauernschaft und teils auch die städtische Bevölkerung, gegen die Unterdrückung und Ausbeutung durch den Adel. Der Aufstand entwickelte sich zur ersten Massenbewegung der deutschen Geschichte. Neuartig und über das 16. Jahrhundert weit hinausweisend waren auch die Forderungen nach universellen Freiheitsrechten und die Betonung der Gleichheit aller Menschen.

Die Situation am Vorabend des Bauernkriegs

Der erste Teil der Ausstellung fächert die Rahmenbedingungen des Bauernkrieges auf: Wie sahen die Lebensrealitäten im frühen 16. Jahrhundert aus? Welche Gegebenheiten ermutigten den „gemeinen Mann“ zur Auflehnung gegen die herrschenden Verhältnisse? Die Zeit um 1500 war zum einen von Wandel und Aufbruch geprägt, sei es im Bereich des Rechts, der Kriegsführung oder auch im Blick auf das Individuum. Zum anderen bestimmten die extrem ungleiche Verteilung von Macht und Gütern die Lebenswirklichkeit der Menschen. Die 4 Bäuer*innen fühlten sich durch steigende Abgaben und Frondienste sowie den zunehmenden Zugriff der Herren auf den gemeinschaftlichen Besitz belastet und durch die Leibeigenschaft in ihren Freiheiten beschnitten. Schon in den Jahrzehnten vor dem Bauernkrieg kam es immer wieder zu lokalen Erhebungen. Der in diesen Unruhen sich zeigende Kampf um Anerkennung steht im Kontrast zum Spott, mit dem gesellschaftlich höher gestellte Stände, insbesondere das wohlhabende Stadtbürgertum, auf die Bäuer*innen herabschauten. Zahlreiche Druckgrafiken der Zeit, etwa von Albrecht Dürer und Hans Sebald Beham, zeigen satirisch die als plump und lasterhaft geschilderte Landbevölkerung.

Die Bedeutung der Reformation

Eine zentrales Augenmerk der Ausstellung gilt der Bedeutung der Reformation für die Erhebung: Zahlreiche Exponate und die Figur Sebastian Lotzers, Reformator und Verfasser der „12 Artikel“, verdeutlichen, wie die Bäuer*innen Martin Luthers Rede von der „Freiheit eines Christenmenschen“ und die Idee der Gleichheit aller Gläubigen aufgriffen. Gezeigt wird auch, welche Rolle die Dorfgemeinde spielte und wie sich Luther, der zunächst mit der Bauernschaft sympathisierte, sich schließlich schroff von ihr abwendete und die Fürsten zur Niederschlagung des Aufstands aufrief.

Die „12 Artikel“

Mit den berühmten „12 Artikeln“ beginnt der Ausstellungsteil, der sich den dramatischen Ereignissen im Frühjahr und Sommer 1525 widmet. Anfang März hatten sich Vertreter der drei großen oberschwäbischen Haufen in Memmingen versammelt und „artikulierten“ mit Verweisen auf die Bibel ihre hauptsächlichen Forderungen an Adel und Klerus. Lange vor der Aufklärung nehmen die „12 Artikel“ und weitere Schriften die Idee der Menschenrechte vorweg. Neben der Freiheit im Sinne eines Gegenentwurfs zur Leibeigenschaft wird die christlich geprägte „brüderliche“ Liebe zwischen allen Menschen betont. Die „12 Artikel“ gingen in Druck und verbreiteten sich wie ein Lauffeuer im deutschsprachigen Raum. Überall hatten die Bäuer*innen nun die gleichen Worte zur Hand. Ohne die Verbreitung der Druckerpressen in den Jahren zuvor wäre der Bauernkrieg mit seiner überregionalen Reichweite nicht denkbar gewesen.

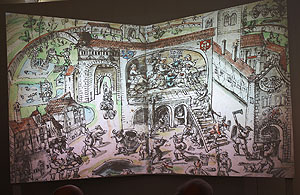

Weißenauer Chronik (Blatt VI): Plünderung des Klosters Weißenau durch ein Bauernheer. Projektion in der Ausstellung, im Verlauf mit erklärenden Texten. Foto: kulturer.be. Herkunft des Originals (ebenfalls ausgestellt): Waldburg-Zeil’sches Gesamtarchiv Schloß Zeil, Archivsignatur: ZAMs 54

Weißenauer Chronik (Blatt VI): Plünderung des Klosters Weißenau durch ein Bauernheer. Projektion in der Ausstellung, im Verlauf mit erklärenden Texten. Foto: kulturer.be. Herkunft des Originals (ebenfalls ausgestellt): Waldburg-Zeil’sches Gesamtarchiv Schloß Zeil, Archivsignatur: ZAMs 54

Die Chronik des Klosters Weißenau

Einen unmittelbaren Eindruck von der Dynamik der Ereignisse in Oberschwaben vermittelt die „Weißenauer Chronik“. Begleitet wird sie vom filmischen Auftritt zweier Protagonisten dieser Quelle: Abt Jakob Murer, Verfasser der Chronik, und sein Leibeigener Stefan Rahl. Auf faszinierende Weise schildert die Bilderchronik das Geschehen rund um das Kloster Weißenau bei Ravensburg in elf detailreichen Federzeichnungen.

Kampf oder Gewaltfreiheit

Das Ringen unter den Aufständischen, ob ein bewaffneter Kampf in Frage komme oder Gewaltfreiheit geboten sei, wird in der Ausstellung anhand von Exponaten und Auftritten zweier am Konflikt beteiligter Persönlichkeiten thematisiert. So steht der „Weingartener Vertrag“ für den Verzicht der oberschwäbischen Haufen auf den Kampf. Andererseits werden auch die blutigen Schlachten thematisiert. Die erste vernichtende Niederlage in Leipheim wird mit neuen spannenden Erkenntnissen der sogenannten Schlachtfeld-Archäologie vertieft. Auch die folgenden für die Bauernschaft verheerenden Schlachten in Böblingen, Königshofen und Leubas im Allgäu finden Berücksichtigung.

Die Ausstellung „UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg“ wird gefördert aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages, durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg, den Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, den Landkreis Biberach, die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg und die Eva Mayr-Stihl Stiftung. Die Ausstellung „UFFRUR!“ entstand in Kooperation mit Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg.

Ausstellungstitel: UFFRUR! Utopie und Widerstand im Bauernkrieg 1524/25

Laufzeit: 26. April bis 5. Oktober 2025

Ausstellungsort: Kloster Schussenried, Neues Kloster 1, 88427 Bad Schussenried

![]() Uffrur.de,

Uffrur.de, ![]() bauernkrieg-bw.de und

bauernkrieg-bw.de und ![]() landesmuseum-stuttgart.de

landesmuseum-stuttgart.de

| im Detail: | |||

| Icon obenPexels, Ksenia Chernaya | Tags: | ||

Startseite | Service | zur

ZUM | © Landeskunde online/ kulturer.be 2025

© Texte der Veranstalter, ohne Gewähr