|

14.8.08

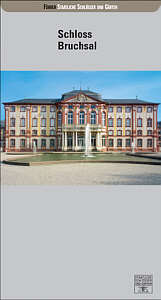

Neuer Silbergrauer Führer für Schloss

Bruchsal

Nur 80 Jahre dauerte die glanzvolle Zeit des Bruchsaler Schlosses.

1802 gelangte die ab 1722 errichtete Residenz der Fürstbischöfe

von Speyer in den Besitz des Landes Baden. Nach 1832 verfiel die

Anlage zusehends und wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts wieder

als kunsthistorisch wertvolles Ensemble erkannt. Nach schweren

Zerstörungen in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs wurde

das Schloss in seinem äußeren Umriss und seinen Fassaden

wieder aufgebaut, der Mittelteil mit Treppenhaus und Festsälen

originalgetreu rekonstruiert.

Balthasar

Neumanns berühmtes Treppenhaus, die Malereien der Erdgeschossräume,

aber auch Reste der barocken Gartenkonzeption zeugen von dem kenntnisreichen

Bauherrn Kardinal Damian Hugo von Schönborn, der in der Anlage

Einflüsse unterschiedlichster Herkunft verarbeiten ließ. Unter

seinem Nachfolger Franz Christoph von Hutten entstanden die prunkvollen

Rokokodekorationen der Festsäle und der heute verlorenen Appartements

der Beletage. Im Schlossgarten mit seinem reichen Baumbestand

haben auch das 19. und 20. Jahrhundert ihre Spuren hinterlassen. Balthasar

Neumanns berühmtes Treppenhaus, die Malereien der Erdgeschossräume,

aber auch Reste der barocken Gartenkonzeption zeugen von dem kenntnisreichen

Bauherrn Kardinal Damian Hugo von Schönborn, der in der Anlage

Einflüsse unterschiedlichster Herkunft verarbeiten ließ. Unter

seinem Nachfolger Franz Christoph von Hutten entstanden die prunkvollen

Rokokodekorationen der Festsäle und der heute verlorenen Appartements

der Beletage. Im Schlossgarten mit seinem reichen Baumbestand

haben auch das 19. und 20. Jahrhundert ihre Spuren hinterlassen.

Die Autorin Sandra Eberle, ehemals wissenschaftliche Volontärin

bei der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten,

jetzt freie Kunsthistorikerin, stellt zunächst die Baugeschichte

der Anlage dar, die ja bekanntlich vor allem dadurch geprägt

ist, dass der Bauherr, Damian Hugo von Schönborn, Fürstbischof

von Speyer, sich plötzlich entschloss, im bereits begonnenen

Corps de Logis ein Mezzaningeschoss einzufügen. Dass er damit

den gesamten Plan des Treppenhauses über den Haufen warf,

kümmerte ihn wenig. Balthasar Neumann, Hof- und Stararchitekt

der Schönborn, sprang ein und lieferte mit seinem Treppenhaus-Plan

den Entwurf, dessen Genialität angesichts der Leichtigkeit,

die er vermittelt, erst auf den zweiten Blick auffällt.

Auch der Nachfolger Bischof Schönborns, Franz von Hutten,

orientierte sich an der Kunstmetropole der Schönborns, an

Würzburg, von wo er ab 1751 die Künstler der Innenausstattung

holte. Sandra Eberles Ausführungen sind hier durchweg detailreich

und logisch, ohne jedoch zu trocken zu wirken.

Die Geschichte des Schlosses in badischem Besitz, von der Einrichtung

der Residenz für die Markgräfin Amalie von Baden, die

hier ihren Witwensitz bezog, bis zu Zerstörung und Wiederaufbau,

bildet das letzte Kapitel in der umfangreichen Bau- und Nutzungsgeschichte.

Daran schließt sich ein ausführlicher Rundgang durch

die Anlage an. Zu ihr gehört auch der gesamte Bereich der

Nebengebäude, die das Bruchsaler Schloss in seiner Einzigartigleit

kennzeichnen.

Die Autorin Sandra Eberle M.A. bei der Vorstellung des Führers

Sandra Eberle, die man schon von fundierten Führungen im

Bruchsaler Schloss kennt, ist - wie man es von der renommierten

Reihe der Silbergrauen Führer gewohnt ist - der Spagat zwischen

der notwendigen Ausführlichkeit ihrer Darstellungen und der

erforderlichen Kürze durchweg gelungen. Der Band ist reich

illustriert, enthält aktuelles Fotomaterial und alte Ansichten

von den Innenräumen vor der Zerstörung. Eigentlich selbstverständlich,

und dennoch angenehm praktisch ist der Verweis auf die Pläne

in der vorderen und hinteren Umschlagklappe.

Nur angedeutet ist im Band die bereits im Bau befindliche Rekonstruktion

der Appartements in der Bel Etage, Verlag und Herausgeber hoffen

hier auf einen regen Verkauf des Führers (von dem man zweifellos

ausgehen kann), so dass im nächsten Jahrzehnt ein neuer Führer

*mit* den neuen Räumen erscheinen kann.

Zwei kurze Kapitel über das Städtische Museum und das

deutsche Musikautomatenmuseum (von Thomas Adam bzw. Brigitte Heck)

sowie eine Zeottafel, ein Glossar und ein Verzeichnis ausgewählter

Literatur runden den Band ab.

56 Seiten mit 8-seitigem Umschlag, 53 Farbabbildungen, 16 S/w-Abbildungen

sowie zwei Übersichtsplänen

Format 12,5 x 23,5 cm, Broschur

Verkaufspreis € 4,50

Deutscher Kunstverlag, München

ISBN 978-3-422-02120-4

|