|

26.10.12

Kooperation der Uni Heidelberg mit dem Vatikan:

Virtuelle Rekonstruktion der einst berühmtesten Bibliothek

nördlich

der Alpen

Eine der wertvollsten Sammlungen von Handschriften

des Mittelalters und der Frühen Neuzeit – die Bibliotheca

Palatina – soll virtuell wieder vereint werden: Nach den

deutschsprachigen Handschriften in ihrem eigenen Bestand digitalisiert

die Universitätsbibliothek Heidelberg nun auch die lateinischen

Codices der ehemals Pfalzgräflichen Bibliothek, die sich

seit fast 400 Jahren hinter den Mauern des Vatikans in der Biblioteca

Apostolica Vaticana in Rom befinden. Mit diesem Schritt begründen

der Vatikan und die Universität Heidelberg mit ihrer Universitätsbibliothek

eine auf mehrere Jahre angelegte Kooperation. Dieses für die

wissenschaftliche Forschung bedeutende Vorhaben wird in erheblichem

Umfang durch die Manfred-Lautenschläger-Stiftung gefördert.

Vertreter der beteiligten Institutionen – unter ihnen der

Präfekt der Vatikanischen Bibliothek – haben das Projekt

gemeinsam mit dem Förderer am heutigen Freitag (26. Oktober

2012) der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Ursprünge der Bibliotheca Palatina reichen zurück

bis zur Gründung der Universität Heidelberg im Jahr

1386. Indem sie im Laufe der Zeit die universitären und

pfalzgräflich-fürstlichen Sammlungen vereinte, repräsentierte

die Palatina quasi das komplette Wissen des Mittelalters und

der Frühen Neuzeit. Zu ihrer Blütezeit, Anfang des

17. Jahrhunderts, galt die Bibliothek als „optimus Germaniae

literatae thesaurus“, als der größte Schatz

aller Gebildeten in Deutschland. Ihr vorläufiges

Ende fand sie mit der Eroberung Heidelbergs durch katholische

Truppen während des Dreißigjährigen Krieges.

Papst Gregor XV. verlangte nun die gesamte Bibliothek, die

geistige Rüstkammer der Protestanten, als Kriegsbeute.

Nach einer halbjährigen Reise trafen 3.700 mittelalterliche

Handschriften und 13.000 Druckwerke im August 1623 in der Biblioteca

Vaticana ein. Erst im Jahr 1816 konnten – aufgrund von

Vereinbarungen während des Wiener Kongresses – zumindest

die 847 deutschsprachigen Handschriften wieder in ihre alte

Bibliotheksheimat zurückkehren. Bis auf einige wenige

griechische und lateinische Codices liegen alle übrigen,

nicht deutschsprachigen Handschriften und sämtliche Drucke

noch heute in den Tresoren der Vatikanischen Bibliothek

in Rom.

Stellten

das Digitalisierungsprojekt vor (von links nach rechts): Dr.

Veit Probst, Direktor der Universitätsbibliothek

Heidelberg, Monsignore Cesare Pasini, Präfekt der Biblioteca

Apostolica Vaticana, Dr. Adalbert Roth, Direktor der Sammlung

Druckschriften in der Vatikanischen Bibliothek, Dr. h.c.

Manfred Lautenschläger, Förderer des Projekts,

und Prof. Dr. Bernhard Eitel, Rektor der Universität

Heidelberg Stellten

das Digitalisierungsprojekt vor (von links nach rechts): Dr.

Veit Probst, Direktor der Universitätsbibliothek

Heidelberg, Monsignore Cesare Pasini, Präfekt der Biblioteca

Apostolica Vaticana, Dr. Adalbert Roth, Direktor der Sammlung

Druckschriften in der Vatikanischen Bibliothek, Dr. h.c.

Manfred Lautenschläger, Förderer des Projekts,

und Prof. Dr. Bernhard Eitel, Rektor der Universität

Heidelberg

„Dank der großzügigen Finanzierung durch

Dr. h.c. Manfred Lautenschläger und seine Stiftung können

wir jetzt die Voraussetzung dafür schaffen, dass Forscher

ebenso wie die interessierte Öffentlichkeit unabhängig

von Ort und Zeit Einblick in die digitalisierte Bibliothek

nehmen können, während die kostbaren Originale unter

konservatorisch besten Bedingungen in den klimatisierten

Tresoren verbleiben“, betonte der Rektor der Universität

Heidelberg, Prof. Dr. Bernhard Eitel. Er dankte dabei

dem Präfekten der Biblioteca Apostolica Vaticana, Monsignore

Cesare Pasini, für die Bereitschaft, die lateinischen

Handschriften durch die Digitalisierung zugänglich zu

machen. Über die Vorgeschichte und die Realisierung dieser

Digitalisierungsarbeiten informierte der Direktor der Universitätsbibliothek

Heidelberg, Dr. Veit Probst, gemeinsam mit dem Direktor der

Sammlung Druckschriften in der Vatikanischen Bibliothek, Dr.

Adalbert Roth.

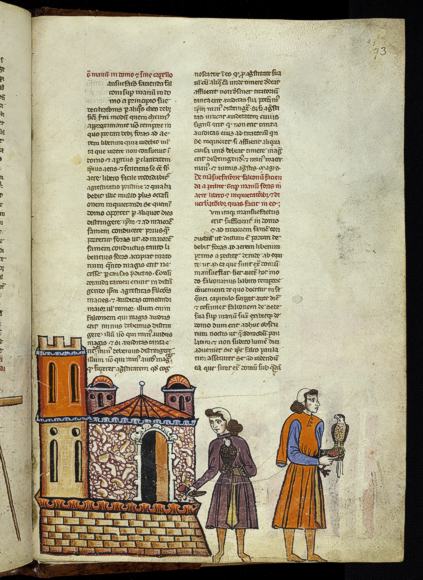

Falkenbuch, Pal. lat. 1071, Bl. 93r.

Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1071

Kaiser Friedrich II. (1194-1250), Über

die Kunst mit Vögeln zu jagen.

Süditalien, 1258-1266

Photo: Biblioteca Apostolica Vaticana

Schon im Jahr 2001 hat die Universitätsbibliothek Heidelberg

damit begonnen, erste Bände der herausragenden Büchersammlung

mit modernen digitalen Techniken im Internet zugänglich

zu machen. Seitdem arbeitet sie im Rahmen mehrerer Projekte,

die die Digitalisierung von Teilen dieser Sammlung zum Ziel

haben, an der virtuellen Rekonstruktion des einmaligen Bücherschatzes.

Bereits im November 2010 wurde in Räumlichkeiten der Vatikanischen

Bibliothek eine „Außenstelle“ des Heidelberger

Digitalisierungszentrums eingerichtet. Ziel war zunächst

die Digitalisierung der 133 mittelalterlichen Handschriften

der Bibliotheca Palatina, die einst Pfalzgraf Ottheinrich aus

dem Kloster Lorsch nach Heidelberg geholt hatte. Seit Januar

2012 digitalisiert die Universitätsbibliothek nun in einem

langfristig angelegten Projekt auch die übrigen rund 1.900

lateinischen Codices.

Einmal pro Woche werden je nach Größe und Umfang

vier bis sieben Handschriften aus den vatikanischen Tresoren

in den klimatisierten und abgedunkelten Aufnahmeraum des Heidelberger

Digitalisierungsstudios transportiert, wo sie mit Hilfe einer

hochauflösenden Kamera fotografiert werden. Ein spezieller

Kameratisch ermöglicht die kontaktlose und schonende Direktdigitalisierung

dieser fragilen Objekte. Um einen reibungslosen und übersichtlichen

Arbeitsablauf zu gewährleisten, hat die Universitätsbibliothek

Heidelberg eine eigene Software entwickelt. Das Programm „DWork – Heidelberger

Digitalisierungsworkflow“ ermöglicht die automatische

Abwicklung sämtlicher Einzelschritte von der Metadatenerstellung über

die Generierung der Internetpräsentation bis hin

zur Langzeitarchivierung. Eine Nachbearbeitung mit professionellen

Bildbearbeitungsprogrammen gewährleistet, dass das digitale

Faksimile so weit wie möglich dem Original entspricht. |