|

|

Die heutigen

Ortsteile im 18. und 19. Jahrhundert

|

Johann Georg Vetter

(1681 - 1745): Karte des Oberamts Colmberg

Hist.

Verein für Mittelfranken

Die oben abgebildete

Karte zeigt Geslau und seiner heutigen Teilorte, die offensichtlich

umfriedet sind. In der noch erhalten gebliebenen und bei Hahn (1962)

beschriebenen rund 60-seitigen Aidenauer Gemeindeordnung (Oberamt

Colmberg, 1.12.1732), die in ähnlicher oder gleicher Weise

für Geslau gegolten haben dürfte.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf (Hahn, 1962), der

über die durch die letzte Aidenauer Ortsführer-Familie

bewahrte Ordnung einsehen konnte. Es sollen hier auch nur einige

Aspekte angesprochen werden, die Hahn erläuterte.

Danach waren "in der starken Dorfumzäunung (Hecke) sechs

Lücken. Diese Erlücken waren Lücken im Zaun einer Hecke,

von einem Gatter verschlossen und 12 Fuß breit. Sie waren in der

Erbfolge nahe gelegenen Besitzern zugeteilt, sie zu öffnen, wenn

die Arbeit auf dem Felde stattfand und sie wieder zu schließem,

nur Viehtreibern, Mist- und Gereidefuhren durch die Erblücken zu

lassen, aber keine Holzfuhren. " (Hahn, 1962 S. 11).

Die Dorfordnung regelte regelte daneben die Abgaben und den

Ausfuhrzoll, der an die brandenburgische Haupt- und Wegzollstatt Geslau

zu entrichten war.

Der Bauernmeister, der jeweils für 1 Jahr in der

verpflichtenden Versammlung gewählt wurde, musste für

die jährliche Verlesung der (60-seitigen!) Dorfordnung sorgen, die

jeder unbewaffnet besuchen musste. Die Ordnung regelte u. a. die

Obsternte, das Anpflanzen von Weiden zur Unterhaltung der Straße,

enthielt eine Feuerordnung und viele weitere Punkte.

|

|

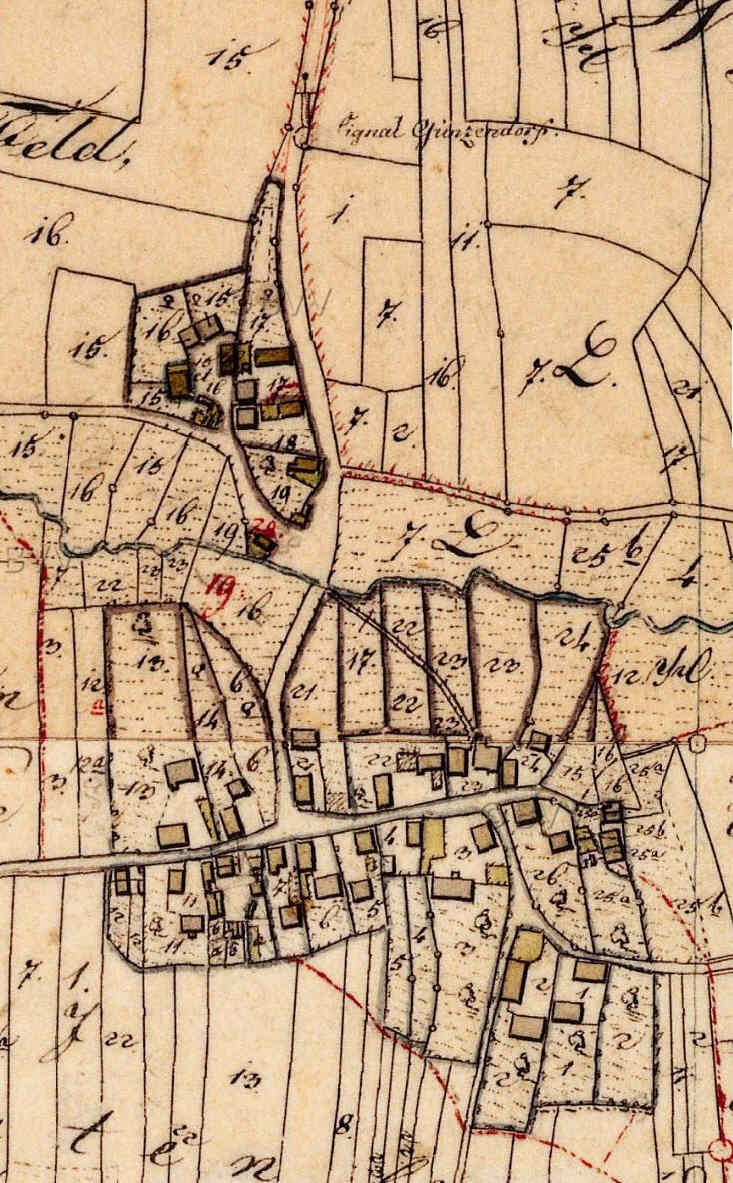

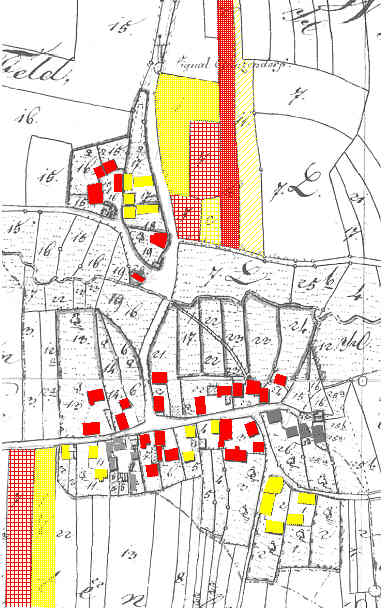

Ortsplan

1742

Fürstentum

Ansbach Karten und Pläne, Nr. 128

Ortsplan

1742

Fürstentum

Ansbach Karten und Pläne, Nr. 128

Der Vergleich des obigen Ortsplanes

mit der Karte der Uraufnahme von 1834 (siehe weiter unten) zeigt, dass

es in den 90 Jahren - mit Ausnahmen von Hauserneuerungen - zu keinen

wesentlichen Veränderungen des Gebäudebestandes kam.

|

Zur Abbildung unten:

Der Begriff Unterthan bezieht sich auf die "juristische" Person, nicht

aber auf die "natürliche Person", d. h. der Unterthan und seine

gesamte Familie wird als eine "Person" gezählt. |

Im

Jahr 1787 gibt Johann Bernhard Fischer in dem Buch "Statistische und

topographische Beschreibung des Burgraftums Nürnberg unterhalb des

Gebürgs; oder des Fürstentums Brandenburg-Anspach" eine

ausführliche

Beschreibung der Region Colmberg: |

... "Hierzu gehoert

vornehmlich:

a)

der

Waldgrund. Erzieht sich links auf de Seite von Colmberg gegen die

rothenburgische Graenze, bis er ueber den Ortschaften Geßlau und

Windelspach seine Endschaft erreicht." ... "Die Aussicht wird durch den

Anblik mehrerer nahen und fernen Ortschaften, besonders des auf einem

sehr hohen Berg liegenden colmberger Schloßes, dann de Doerfer

Binzwang, Stettberg, Geßlau und Auerbach, so wie den, sich im

Grunde hinschlaengelnden Altmuehlfluß, recht sehr verschoenert

... Die Beschaffenheit und Guete des Erdbodens im Oberamt

Colmberg ist unterschiedlich. Im walder und brunster Grund findet man

starkes und lettigtes, ..., Erdreich. In beeden erstern Gegenden bauet

der Landmann meistens rauhen Dinkel oder Spelz, und Haber, in einer

außerordentlichen Menge; Korn und andere Feldfruechte sind

seltner... Von diesen Produkten sind Dinkel und Habern die einzigen,

welche der Landmann zu seiner Nahrung, teils zum Verkauf bring, teils

aber auch in das Mastvieh verfuettert, und sonach mit letzterem und dem

Hammelviehe eine betraechtliche Handlschaft nach Augspurg und in die

franzoesischen Lande treibt. Was der Unterthan dieser Gegend an

uebrigen Fruechten, als Korn und Sommerwaizen und dergleichen erbauet,

wird mehrerntheils in das Hauswsen und zur Schweinatzung verbraucht. Da

die mehresten Wiesen am Altmuehlflus gelegen sind, so ist ihre

Beschaffenheit durchgengig vorzueglich gut; zumal sie durch den oeftern

Austritt und Ablauf dieses Wassers von Zeit zu Zeit angefeuchtet

werden, und deswegen gar keiner Duengung beduerfen. Nicht selten tritt

aber auch der Flus zur Unzeit aus seinen Ufern, und vereitelt die

Hofnung einer gesegneten Heuaernde... Die Pferdezucht, ..., ist zur

Zeit aeuserst vernachlaessiget und kommt beynahe ganz in Abgang. Dafuer

ist die Rindviehzucht desto betraechtlicher. Die Bienenzucht ist von

keine Erheblichkeit, Fische giebt es zwar im Altmühlfluß

ziemlich und von verschiedenen Gattungen; ... Vorzeuglich zalreich und

schmackhaft sind die altmuehl Krebs, und auch diejenigen, welche in

andern Baechen des Oberamts gefangen werden, nur koennen sie, wegen des

allzuhaeufigen Ausfangens zu keiner ordentlichen Groese kommen. Unter

den vielen ansehnlichen Waldungen, sind der Fuerst in sulzer, die

Waidlach in windelspacher und das Seeholz in comberger forstey die

betraechtlichsten, und mehrentheils mit Fichten bewachsen. Nur an

einigen Orten findet sich Eichen, Buchen, Birken, Eschen, und

Forlnholz. Von merkwuerdigen Naturprodukten, Manufakturen und Fabriken

ist diese Landesgegend gaenzlich entbloeßt. Daher sind den

Feldbau und Viehzucht die einzigen Nahrungszweige der dasigen

Einwohner. ...Ihre haeußliche Einrichtung ist nicht kostbar; aber

im Eßen und trinken thun sie es andern Gegenden ziemlich bevor.

Die Einwohner im brunster und wald Grund lieben Koffee und Wein;...

|

Um

das Jahr 1787 lebten, ohne Stettberg (dieses war einem anderen Amt

zugeordnet), nicht genz 200 Unterthanen in den Teilorten von Geslau. 80

Jahre später waren es etwas mehr als 1100 Einwohner, was nicht

wesentlich mehr war, da die damaligen Familien durchschnittlich viel

größer waren. Um

das Jahr 1787 lebten, ohne Stettberg (dieses war einem anderen Amt

zugeordnet), nicht genz 200 Unterthanen in den Teilorten von Geslau. 80

Jahre später waren es etwas mehr als 1100 Einwohner, was nicht

wesentlich mehr war, da die damaligen Familien durchschnittlich viel

größer waren.

Im Jahr 1818 verzeichnet das Alphabetische Verzeichniß aller

Rezatkreise für Geslau (ohne die heutigen Teilorte) 50

Feuerstellen, 50 Familien und 273 Seelen.

1864 belegt das "Verzeichniß der Gemeinden in

Bayern" für Geslau im Jahr 1861 62 Familien mit 306

Seelen.

Voraussetzung dazu war, dass die Nahrungsmittelproduktion mit der

steigenden Bevölkerung Schritt hielt.

So

beschreibt und begründet Johann Bernhard Fischer im Jahr

1802 in seinem in Nürnberg verlegten Buch "Ueber Gemeinheitstheilungen und die Urbarmachung der

Huthschaften und oeder Plätze; besonders in dem Fürstenthum

Ansbach, aber auch anwendbar auf die uebrigen Lande des

fränkischen

Reichs-Kreises" und zwei Jahre zuvor in dem Buch "Ueber den Anbau auslaendischer Getraidarten und

einiger anderen nutzbaren Gewaechse in Deutschland; ihre Eigenschaften,

Cultur, Nutzen und Gebrauch"

Maßnahmen zur Steigerung der Agrarproduktion.

So schlägt er - in dem König Friedrich Wilhelm IIII von

Preußen gewidmeten Buch folgende Maßnahmen vor.

- die

Umnutzung der gemeindeeigenen Hutungen und

Brachflächen bei

- gleichzeitigem

Übergang von der traditionellen Sommerweide zur generellen

Stallhaltung der Rinder vor ,

- da

die Stallhaltung dem Fleischansatz zuträglich ist und gleichzeitig

kein natürlicher Dünger für die Ackerflächen

verloren geht und andererseits das Gras der der Hutungen dann

für den Winter als Heu eingelagert werden kann.

- die

Aufgabe der traditionellen zelgengebundenen Dreifelderwirtschaft

(Sommergetreide, Wintergetreide, Brache) und die Neuaufteilung der

Flur, die infolge des Realteilungsrechtes stark zersplittert war und

die verstreut liegenden Felder nur mit erhöhtem Zeitaufwand zu

bewirtschaften sind.

Allerdings

sieht er die erste "Flurbereinigung" hinsichtlich der

Durchführung selbst sehr kritisch:

|

|

|

Konstitutionssäule von Gaibach bei Volkach a. Main zur Erinnerung

der Verfassung des Königreiches Bayern von 1818 (1828 eingeweiht)

By Reinhard Brunsch (Own work) CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia

Commons

|

"Das

nuetzliche einer solchen Idee wuerde weit ueber die Begriffe des

gemeinen Mannes hinausreichn; die Ausmittlung der Gleichstellungen

gegen den bisherigen Ertrag der Ackerwirthschaften wuerde das schwerste

Problem fuer den Theilungskommisaer - und ungeheure Kosten, unzaehlige

Prozesse, Klagen ueber Verkuerzungen, und Undank, wuerden, neben dem

groeßten Mismuth, die Folge eines solchen Unternehmens seyn."

"In

Preußen wurde die

Gemeinheitsteilungsordnung von 1821 im Jahr 1872 geändert und auf

die

Zusammenlegung von Grundstücken, die nicht im gemeinschaftlichen

Eigentum stehen, erweitert. Damit wurde die Zusammenlegung eine

selbständige Maßnahme der Neuordnung." (wikipedia)

Zu der Umsetzung (vor allem der letzten) Maßnahmen, kam es dann

im

Bereich der Frankenhöhe nicht mehr, denn 1806 gelangten nach dem

Sieg Napoleons über das Königreich Preußen (nach

dem

Frieden von Paris) weite Teile Frankens an das Königreich Bayern.

Zur Geschichte Bayerns:

|

| Geslau

und seine heutigen Teilorte im 19. Jahrhundert (

|

Die folgenden

Jahrzehnte (1808 - 1864) dienten u. a. der topographischen Uraufnahme (zwecks Besteuerung)

des Königreiches Bayern und der wissenschaftlichen

Erforschung des Königreiches Bayerns. Gleichzeitig wirde eine

Armee von Freiwilligen aufgebaut, z. B. das Artillerie-, Husaren- und

Jägerkorps. Beim Jägerkorps melden sich im Jahre 1814

u. a. Simon Reuter (Gunzendorf), Joh. Georg Wender (Geslau) und Joh.

Georg Bauer (Geslau) sowie beim Husarenkorps Joh. Martin Ritter

(Stettberg). (Intelligenzblatt des Rezat-Kreises, Ansbach 1814)

1810 wurden die Ruralgemeinden im Landgericht Ansbach gebildet:

Die Gemeinde Geslau umfasste die Ortsteile Geslau am Wald, Gunzendorf,

Steinach Aidenau, Kreuth und Dornhausen. Die heutigen Ortsteile

Schwabsroth, Reinswinden, Oberndorf, Oberbreitenau, Unterbreitenau und

Lauterbach bildeten die Gemeinde Schwabsroth. Der heutige Ortsteil

Stettberg gehörte zur Gemeinde Binzwangen. und Hürbel zu

Frommetsfelden.

|

|

Heutiger

Ortsteil Geslau

|

Aus der zweiten

Hälfte des 17. Jahrhunderts stammt eine "Beschreibung der Häuser und Höfe der Bauern

und Köbler in Gunzendorf,

Geslau und Traisdorf" der wohl hohenlohischen Untertanen.

Erste dokumentierte

Vermessungen sind belegt durch die

" Forderung der Regierung Ansbach an Hans Michael Hauf und Hans Georg

Grünstäudel, beide zu Geslau auf Erstattung der Kosten

für Gütervermessung" aus dem Jahre 1744

|

Geßlau (1799-1804) ,

Ansbachisches Pfarrkirchdorf mit 20 ansbachischen und 2 hohenlohischen

Unterthanen, die mit Preussen verwechselt werden sollen Geßlau (1799-1804) ,

Ansbachisches Pfarrkirchdorf mit 20 ansbachischen und 2 hohenlohischen

Unterthanen, die mit Preussen verwechselt werden sollen

Quelle: Projekt

Topographia Franconiae der Univesität Würzburg: Geographisches

Lexikon 1799-1804,

Dass auch das 18. Jahrundert

von eine Zeit für Verbrechen war, belegt ein Protokoll in der Niedersächsischen Staats- und

Universitätsbibliothek über ein besonders

verwerfliches Verbrechen. Danach wurde am 2. Mai 1710 der Pfarrer

Johann Veit und seine Tochter sowie die Dienstmagd (wohl im

Pfarrhaus) von 7 bis 8 Männern überfallen, geschlagen und

gedrosselt. Der Überfall endete mit dem Velust zahlreicher,

darunter auch einiger liturgischer Gegenstände. Die

Überfallenen wurden gefesselt in der Küche aufgefunden. Dem

Bericht folgt eine Aufstellung der gestohlenen Gegenstände.

|

|

|

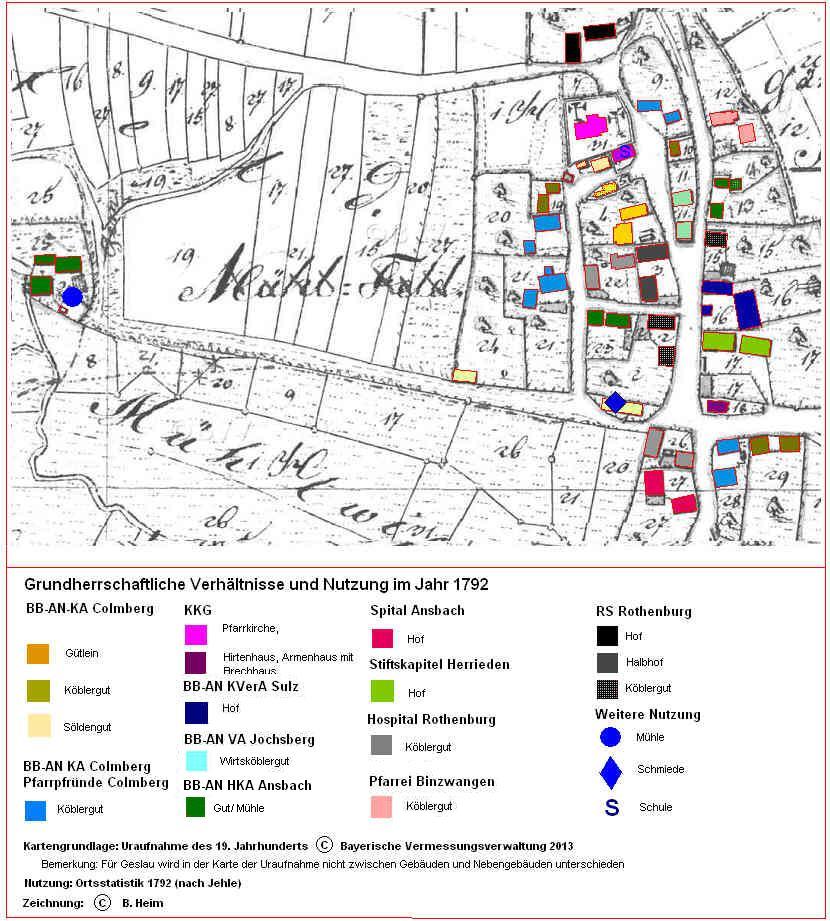

Eine

genauere

Beschreibung mit Hausnummern liefert aus unterschiedlichen Quellen

zusammengestellt Jehle (2009, S 859)

Geslau (Ende 18.- Anfang 19. Jahrhundert)

Ortsstatistik 1792

BB-AN KAColmberg

5

Halbhöfe (4,23,24,30,38), 9

Köblergüter (9, 15,25,29, 31-33,37, 39), 1 Köblergut mit

Backgerechtigkeit (26), 1 Mühle Köblergut (22) ,1 Schmiede

Köblergut (28), 9 Söldengütlein

(5,13,14,18,19,35,42,43,44), 1 Söldengütlein mit Backrecht

(34), 2 Tafernwirtschaften (12, 27), 1 Haus (46), 1 Leerhaus (20)

BB-ANKAComberg

Pfarrpfründe

Colmberg 1

Köblergut (10), 1 Köblergut mit Backrecht (11), 2

Söldengütlein (6,36), 1 Bad-Söldengütlein

HL-SF Amt Schillingsfürst:

1 Hof

(21)

Jsp Wü VerwA

Burgbernheim

(1 Hof 3), 2 Halbhöfe (16,17)

Herrsch. G.

(Rieterische Stiftwverwaltung Kornburg )

Zehntscheune

(7)

KKG:

Pfarrkirche, Widdumgut (1), Schulhaus (2); Kuhhirtenhaus,

Ochsenhirtenhaus, Brechhaus (40/41)

Obwohl Geslau unter ansbachischer Verwaltung stand, gab es in Geslau

verschiedene Grundherrschaften. So besaß Veit Fehler zu Beginn

des

18. Jahrhunderts einen Hof, der Hohenlohe Schillingsfürst

abgabepflichtig war. 1717/1718 musste er offensichlich laut noch nicht

eingesehener Quellen bei der Deutschen Digitalen Bibliothek den hohenlohischen

Hof in Geslau verkaufen und wurde 1720 gar

durch den ansbachischen Schultheißen zu Gunzendorf arrestiert.

Zwei der Seckendorffeschen Höfe (vergl. Kapitel Mittelalter)

in Geslau gingen im 16. Jahrhundert in die Ausstattung des

Würzburger Juliusspitals ein (Jehle, 2009, 567). Merzenbacher

(1979, S. 159) schreibt mit Bezug auf das Archiv des Juliusspitals: "

In dem brandenburgisch-ansbachischen Ort Geslau bei Windsheim

besaß das Juliusspital 1748 zwei vogteiliche Höfe,

während die Dorfherrschaft dem fürstlichen Haus

Brandenburg-Ansbach zukam." Nach Ulrich

Haller (1398) gelangten die Zehnten von Geslau an die Rieter von

Kornburg. Im Jahr

1681 hielten sie noch einen Anteil von zwei Drittel. Die

Zehntscheue war 1792 der letzte sichtbare Zeuge ihres

herrschaftlichen Einflusses in Geslau. Im Jahr 1829 wird im

"Intelligenzblatt für den Rezatkreis" (siehe

rechts) alle eingelegten Waren an den Meistbietenden verkauft. Im Jahr

1830 wird die Zehntscheune verkauft. Bei Rechter (2012) sind

Käufer

(Greiffenklau zu Vollraths) und Nachfolger (Joh. Andreas Hornung)

angegeben. Schließlich gelangt die Zehntscheune in die

Hände des

Darlehenskassenvereins Geslau und Umgebung. Heute steht an Stelle der

Scheune ein Wohnhaus.

Einen Eindruck davon wie die Zehntscheune ausgesehen mag, gibt die

erhaltene Zehntscheune von Berglein.

|

|

|

|

Zum Zeitpunkt der

Uraufnahme stimmt

die Bebauung noch mit dem Gebäudebestand von 1792 überein.

- Seit dem Mittelalter

waren die Bauern ihren jeweiligen Grundherren eine Abgabe in Form des

Zehnts (ca. 10 %) der Erträge in Naturalien oder Geld schuldig. Es

gab unterschiedliche Zehnte .

Ab dem 4. Juli 1818 sind zwar im Bayerischen Königreich die

Zehntrechte abgeschaft. Doch wird noch 1841 ein Urteil des

Gerichtes von Leutershausen im Allgemeinen Anzeiger für das Königreich

Bayern, in dem das strittige Zehntrecht für ehemals

Würzburger Besitzungen in den Steuergemeinden Buch am Wald,

Geslau, Gunzendorf und Schwabsroth durch feste Geldbeträge zum

öffentlichen Verkauf angeboten wird. Durch diese allgemein

üblichen Ablösesummen verschuldeten sich viele Bauern.

Die Reaktionen darauf gestalteten sich unterschiedlich:

- in der

verstärkten

Auswanderung, vor allem nach Nordamerika ab den 1830-er Jahren

- in der Gründung

von (Kredit-) und sonstigen Genossenschaften

- in der Gründung

von Versuchsanstalten für Landwirtschaft und Gartenbau

(Siehe auch

Hausgeschichte)

|

|

von

Tilman2007 (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)

oder CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via

Wikimedia Commons

Köblerhaus aus Oberfelden im Fränkischen Freilandmuseum

Bad Windsheim

Weitere Bilder zum Köblerhaus aus Oberfelden

|

|

Tracht der Frauen um 1858 in Geslau

|

Geslau am Wald (1856).

Gemeindevorsteher: Joh. Mich. Sauerhammer.

Geslau am

Wald , Pfarrdorf , 4 St. von Leutershausen, protest. 47

Häuser, 66 Fam., 276 Seelen. Mit einer Pfarrei und Schule. 1

Bader, 2 Brauer und Wirthe, 1 Mühle, 2 Schmiede, 3 Bäcker, 1

Färber, 1 Eisenhändler, 1 Haubenmacher, 3 Krämer, 2

Schreiner, 6 Weber, 4 Metzger, 1 Büttner, 4 Schneider, 3

Schuhmacher, 1 Lichterzieher, 1 Wagner, 1 Zimmermeister, 1 Hebamme

Quelle:

Vetter, Eduard: Statistisches Hand- und Adreßbuch von

Mittelfranken im

Königr. Bayern. Mit höchster Bewilligung aus amtlichen

Quellen

bearbeitet. Ansbach, 1856 |

|

/ /

|

|

Der

ehemalige

Standort der Mühle, die heute nicht mehr vorhanden ist, ist in der

Karte der Uraufnahme

im Bereich der Bergstraße 14 ersichtlich (vgl. auch die

Karte der

historischen Uraufnahme unten). Der heutige nach NNW abzweigende

Teil

(ebenfalls Bergstraße) war zur Zeit der Uraufnahme der

aufgestaute

Zulaufkanal zur Geslauer Mühle. Da der normalerweise

unscheinbar dahinfließende Karrachbach recht beachtliche

Hochwässer erzeugen kann, wurden die benachbarten

Häuser auf tiefem Fundament gegründet.

|

Karte der

Uraufnahme

© Bayerische

Vermessungsverwaltung 2013

Zitat

Von

Allodifizierung oder Allodifikation spricht man wenn ein Lehen in ein Allod,

d.h. freies Eigentum, umgewandelt wird.

Beispiel: M ist ein Vasall des

Landgrafen von H. Dieser hat ihn mit der Burg M belehnt. Später

erhält M die Burg als freies Eigentum (Allod).

Ende

des 19. Jahrhunderts Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Deutschland

alle verbliebenen Lehen allodifiziert und damit zu Grundeigentum im

heutigen Sinne umgewandelt.

|

| die

heutigen Teilorte in alphabetischer Reihenfolge:(noch unvollständig bearbeitet)

|

Heutiger

Ortsteil Aidenau

|

Aidenau

(1799-1804) Weiler von 14 in das Kameralamt

Kolmberg gehoerigen Unterthanen, in dessen Fraischdistricte es auch

liegt.

Im Landesarchiv von Baden-Württemberg ist das Gesuch der Witwe Anna Margareta Imschloß um

Nachlass des Handlohnes aus dem Jahre 1774 dokumentiert, die das

Gut an einen ihrer beiden Söhne übergeben will. Der

sog. Handlohn war eine einmalige Zahlung, die neu Besitzer für die

Überlassung eines Gutes an den Lehnsherrn zu zahlen hatten.

Ob dieses Gesuch von Erfolg gekrönt war ist mangels Einsicht in

das Dokument nicht zu sagen. Allerdings weist Rüdel

(2000) einen lückenlosen Besitz des 1685 geteilten

Hofes und fortan unter Hof 9 geführten in der Familie

Imschloß bis heute nach.

Aufgrund dieser Quelle stellt sich die Frage, ob dieser Hof im Jahr

1774 hohenlohisch war und zum ansbachischen Besitz wechselte, denn

Jehle (2009) bezeichnet diesen Hof dem Kastenamt Colmberg

zugehörig.

Vgl. auch "Landesvergleich zwischen dem Königl.

Preußischen Fürstenthum Ansbach und der Fürstl.

Hochenlohe-Neuensteinischen Linie" aus dem Jahr 1796

Aidenau

(1856)

siehe Gunzendorf 1856

|

|

Heutiger Ortsteil

Dornhausen

|

Dieser

alte fränkische Dreiseithof in Dornhausen war zum Zeitpunkt

der Aufnahme im Jahr 2003 schon aufgegeben. - 2012 war an seiner Stelle

ein neues Haus errichtet worden.

|

Dornhausen (1799 - 1804),

Weiler mit 15 in das Kameralamt Colmberg gehoerigen Unterthanen.

Quelle: Projekt

Bundschuh Topographia Franconiae der Univesität

Würzburg: Geographisches

Lexikon 1799-1804,

Dornhausen (1846).

Gemeindevorsteher: Georg Michael

Fries.

Dornhausen,

Dorf, 4 St. v. Ansb., prot. 19 Häusser, 25 Fam. 91 Seel. Zur

Pfarrei u. Schule Geslau. 1 Haus zur Pfarrei und Schule Buch am Wald. 1

Wirth, 1 Schmied, 1 Weber.

Kreuth, Weiler, prot. 16

Häuser, 15 Fam., 87 Seelen,. 1 Wirth, 1 Weber, 1 Schmied

Quelle:

Vetter, Eduard: Statistisches Hand- und Adreßbuch von

Mittelfranken im

Königr. Bayern. Mit höchster Bewilligung aus amtlichen

Quellen

bearbeitet. Ansbach, 1846 (Bayerische

Landesbibliothek ONLINE)

|

| Heutiger Ortsteil Gunzendorf |

Den (Wiederauf-)Bau einer

Mühle belegen Dokumente aus dem Jahr 1714, der

(zunächst ?) durch Brandenburg-Ansbach verweigert wird.

Gunzendorf (1799-1804),

Dorf von

21 Hohenlohischen Haushaltungen, deren Wohlstand vortrefflich ist

pfarren nach Geßlau und sollen mit Preußen in Wechsel

kommen.

Gunzendorf,

Weiler. Ansbach hat daselbst 7 Unterthanen, die in das Amt Colmberg

gehoeren; 21 Unterthanen sind Reichsritterschaftlich.

Quelle: Bundschu Projekt

Topographia Franconiae der Univesität Würzburg: Geographisches

Lexikon 1799-1804,

Zu welchen Problemen

diese Verflechtung unterschiedlichen grundherrschaftlichen

Besitzes führte zeigt der "Prozess vor dem Reichshofrat in Sachen

Hohenlohe-Schillingsfürst gegen Brandenbur-Ansbach wegen Festnahme

von Untertanen im Fall der Schwängerung der Maria Rauhbächer

durch Hans Keidel aus Gunzendorf" aus dem Jahr 1670 oder ein

Dokument wegen "Differenzen wegen des vom Oberamt Colmberg

beanspruchten Rechts zur Feuerschau und Kaminfegerei in

Häusern von h.schillingsfürstischen Untertanen zu Gunzendorf

und Geslau;" aus dem Jahr 1709

Über

diese beabsichtigen Abtretungen Hohenlohischer Ansprüche besteht

ein "Protokoll

über die Abschätzung der im Landesvergleich gegenseitig

abzutretenden Besitzungen"

Aus

der Zeit der zweiten Hälfte des 18. Jahrunderts sind im

Landesarchiv von Baden-Württemberg "Differenzen

wegen des Rechts zum Salpetergraben in Häusern hohenlohischer

Untertanen zu Gunzendorf ..." belegt. Salpeter war

in der damaligen Zeit nach anderer Quelle ein begehrter Rohstoff, der als

Ausblühung in und unter Gebäuden und Ställen entstand

und dessen Gewinnung vom Landesherrn an Untertanen gegen Abgaben

vergeben wurden, "Der Salpetersieder war deshalb ein

gefürchteter Gast bei den Bauern"

Auch ist die "Beschwerde des Leonhard Mack, hohenlohischer

Schultheiß zu Gunzendorff, und des Johann Leonhard Ballmann

namens aller hohenlohischer Untertanen zu Gunzendorf über die

Abtretung ihrer Steuerpflicht an das preußische Amt

Kolmberg" aus dem Jahr 1792 dokumentiert.

|

Gunzendorf (1856).

Gemeindevorsteher: Georg Horn.

Gunzendorf, Dorf, 4 3/8 St.

von Leutershausen, protest. 29 Häuser, 35 Fam. , 146

Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 1 Schreiner, 2

Weber, 1 Maurer, 1 Schmied, 1 Schuhmacher, 1 Wagner.

Aidenau, Weiler, 4 3/4 St. von

Leutershausen, protest. 15 Häuser, 17 Familien, 90 Seelen. 1 Wirth.

Neumühle, Einöde 4 5/8 St.

von Leutershausen, protest. 1 Haus, 1 Fam., 5 Seelen. Zur Pfarrei und

Schule Geslau.

Steinach, Weiler, 4 1/2 St. von

Leutershausen, protest., 9 Häuser, 12 Fam., 50 Seelen. Zur Pfarrei

und Schule Geslau. 1 Schmie, 1 Weber.

Quelle:

Vetter, Eduard: Statistisches Hand- und Adreßbuch von

Mittelfranken im

Königr. Bayern. Mit höchster Bewilligung aus amtlichen

Quellen

bearbeitet. Ansbach, 1856 (Bayerische

Landesbibliothek ONLINE)

|

Die

unterschiedlichen Besitzverhältnise machen sich in der Flur

bemerkbar.

Während im Süden von Gunzendorf durch das Realteilungsrecht

entstandene

Langstreifenfluren zu erkennen sind, sind die Felder im Norden

von

Gunzendorf größer und haben den Charakter von

Blockfluren.

Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass es sich bei den an

verschiedenen Orten mit "Signale" bezeichneten Anlagen um Teile eines

optischen Telegraphensystems handelt, teilte das Landesamt

für Digitalisierung , Breitband und Vermessung mit, dass

"die

mit "Signal" bezeichneten Symbole stellen Trigonometrische Punkte der

I. oder II. Ordnung dar. Diese waren meist auf Kirchtürmen zu

finden, im vorliegenden Fall wohl Holztürme. Der Geodät, der

im Felde die Terrainaufnahme vornahm, stellte an all diesen markanten

Punkten seinen Messtisch auf und vermaß das umliegende

Gelände."

|

|

|

|

|

|

|

Die Allee nördlich von

Gunzendorf, die offensichtlich mit dem Ausbau der Hutstraße um

1910 angelegt wurde.

|

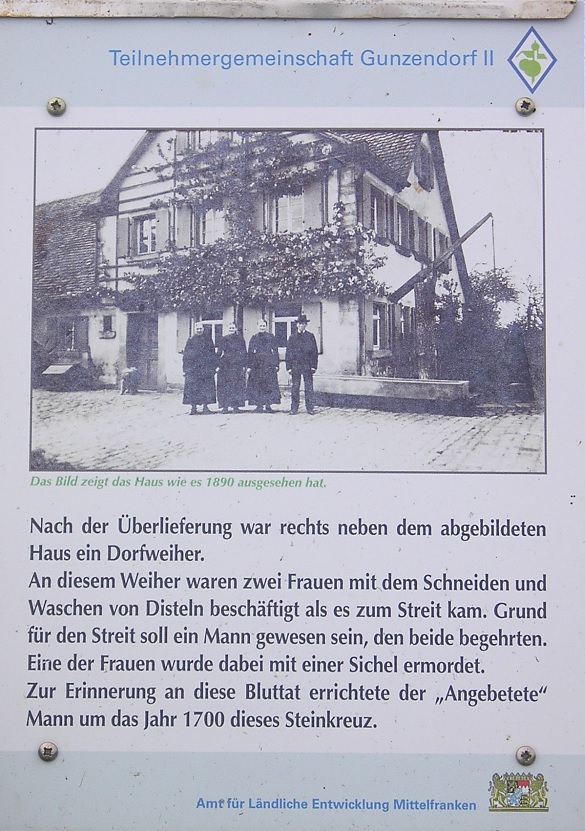

Neben einem mittelalterlichen

(Quelle: ) Steinkreuz nördlich von Gunzendorf steht auch eine

Tafel der kommunalen Allianz "Obere Altmühl", die von einem

weiteren Unglück an dieser Stelle berichtet:

" Historische Steinkreuze kann

man in dieser Region noch häufig vorfinden In füheren Jahren

wurden Steinkreuze oft als Sühnekreuze für heimtückisch

begangene Morde oder auch als Gedenkkreuze für tragische

Unfälle aufgestellt. ( siehe auch ...

An dieser Stelle ist im

Frühjahr des Jahres 1910 der Hausmetzger und Viehhändler

Michael Kallert aus Gunzendorf HausNr. 5 mit einem Pferdefuhrwerk

verunglückt. Herr Kallert ist infolge dieses Unfalls am 28.

März des Jahres 1910 an Wundbrand (Tetanus) verstorben.

Die Hutstraße wurde 1910

gebaut. Jeder Anlieger musste einen Teil des Weges ausbauen. Die

Untglücksstelle hätt von Herrn Kallert ausgebaut werden

müssen. Dazu ist es wegen des Unglück nicht mehr gekommen. "

|

|

Heutiger

Ortsteil Hürbel

|

Huerbel (1799-1804),,

Weiler mit 10 in das ehemalige Oberamt Ansbach gehoerigen Unterthanen.

|

|

Heutiger Ortsteil Kreuth

|

Kreuth (1799-1804),,

Weiler mit 14 in das ehemalige Ansbachische Oberamt Colmberg

gehoerigen Unterthanen.

|

|

Heutiger Ortsteil Lauterbach

|

Lautenbuch

(1799-1804),,

nach der Vetterischen Karte Lauterbach

Weiler mit 11 in das Ansbachische Oberamt Colmberg gehoerigen

Unterthanen.

|

|

Heutiger Ortsteil Oberbreitenau

|

Oberbreitenau

(1799-1804),,

Weiler mit 8 in das Ansbachische Oberamt Colmberg gehoerigen Unterthanen

Aus dem

1809, also nach dem Übergang des Gebietes an Bayern sind "Forderungen

der bayerischen Kommunen Rothenburg und Ober- und Unterbreitenau an das

Amt Gebsattel; Arrestblegung des auf bayerischem Gebiet liegenden

Zehnten des Amts Gebsattel" belegt.

|

|

| Heutiger Ortsteil Oberndorf |

Oberndorf

(1799-1804),,

Weiler, mit 19 in das Ansbachische Oberamt Colmberg gehoerigen

Unterthanen.

|

|

Neben der

tragischen Geschichte liefert die Überlieferung einen Hinweise auf

die Verarbeitung von Wolle oder Leinen, denn von der wilde Karde, die

auch in unserer Gegend wächst, wurden die stacheligen

Blütenköpfe früher von Webern zum Bürsten von

Wollstoffen benutzt. Dien Vorgang, der heute maschinell

durchgeführt wird, nennt man aber noch immer kardieren.

"Wilde

Karde" von Rosa-Maria Rinkl (Eigenes Werk) [CC-BY-SA-4.0

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

|

|

Heutiger Ortsteil Reinswinden

|

Im Zeitraum von 1620 - 1623 ist der

Verkauf des seckendorffischen Hofes in Reinswinden

belegt. Im Zeitraum von 1620 - 1623 ist der

Verkauf des seckendorffischen Hofes in Reinswinden

belegt.

Die ehemals seckendorffischen Höfe in Geslau waren

schon im 14. Jahrhundert veräußert worden (siehe

Mittelalter)

Informationen zu Familie Seckendorff

Reinswinden (1799-1804),,

Weiler; 3 Unterthanen sind Ansbachisch und gehoeren in das Oberamt

Colmberg. 4 hingegen sind ritterschaftlich.

|

|

Heutiger Ortsteil Schwabsroth

|

Schwabsroth (1799-1804), ,

Weiler mit 12 Ansbachischen in das Amt Colmberg gehoerigen Unterthanen.

|

|

Schwabsroth.

(1856)

Gemeindevorsteher:

Michael Lang von Reinswinden.

Schwabsroth,

Weiler, 3 1/2 St. von Leutershausen, protest. 14 Häuser, 18 Fam.,

75 Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 18 Fam., 75

Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 1 Essigfabrik, 1

Weber, 1 Büttner, 1 Wagner.

Lauterbach, Weiler, 2 3/8

St. von Leutershausen, protest. 17 Häuser, 19 Fam., 105 Seelen.

Zur Pfarrei und Schule Buch am Wald.

Oberbreitenau, Weiler, 4

1/4 St. von Leutershausen, protest. 11 Häuser, 14 Fam., 68 Seelen.

Zur Pfarrei und Schule Kirnberg. 1 Essigfabrik, 1 Koch, 1 Weber, 1

Metzger, 1 Weinwirth, 1 Zimmermeister.

Oberndorf, Dorf, 3 St.

von Leuterhausen, protest. 21 Häuser, 22 Fam., 102 Seelen. Zur

Pfarrei und Schule Geslau. 1 Wirth, 1 Schmied, 3 Weber.

Reinswinden, Weiler,

3 1/4 St. von Leutershausen, protest. 17

Häuser, 18 Fam., 50 Seelen. Zur Pfarrei und Schule Geslau

|

|

Heutiger Ortsteil Steinach am Wald

|

Steinach am Wald

(1799 -

1804)

oder auf dem Wald, koeniglich Preußischer Weiler an der

Rothenburgischen Landesgrenze, gegen Colmberg, von vier Gemeindrechten,

worunter die Rothenburgischen vogtbaren Unterthanen 6 Dienste thun und

2 Wagen stellen. Der Ort ist nach Geßlau eingepfarrt und

entrichtet den Zehnten in das Kammeramt Colmberg und nach Herrieden.

Steinach am Wald (1856)

siehe Gunzendorf

|

|

Heutiger Ortsteil Stettberg

|

Stettberg (1799-1804),

eine Stunde von Colmberg, ein an der Bayreuthischen Graenze, 3 Stunden

oberhalb Aurach gegen Norden an einem von Windelsbach herabkommenden

Bache, der oberhalb Meuchlein in die Altmuehl fällt, gelegenes und

von Binzwang durch einen dazwischen liegenden Berg getrenntes Pfarrdorf

von 15 Unterthanen, wovon einer Eichstättisch und zwar zum

oberlaendischen Ober- und Vogtamte Wahrber-Aurach gehoerig ist.

Siben sind Rothenburgisch, die 6 Dienste haben und 2 Wagen stellen.

Jeder Unterthan ist seiner Herrschaft vogt- und schatzbar. Die hohe

fraischliche Obrigkeit ist seit 1525 Brandenburgisch.

|

|

Der Urpsrung

der Grundherrschaft über den zum Spital Ansbach

gehörigen Hof dürfte eine mitelalterliche Stiftung an

das Gumbertuskloster in Ansbach sein (vgl. Kapitel von der Zeit der

Kelten zum Mittelalter). Das Stiftskapitel Herrieden verfügte über

Zehnteinnahmen aus einem Gebiet weit verzweigt Deutschland bis

Österreich.

|

Stettberg. (1856)

Gemeindevorsteher: Michael Stark.

Stettberg,

Kirchdorf, 3 3/4 St. von Leutershausen, protest. 35 Häuser, 40

Fam., 163 Seelen. Mit eigner Schule; Filial zur Pfarrei Binzwangen. 2

Wirthe, 1 Mühle, 1 Schmied, 1 Krämer, 1 Schreiner, 1 Weber, 1

Büttner, 2 Schneider, 2 Schuster.

|

|

Heutiger Ortsteil Unterbreitenau

|

Unterbreitenau,

niedrig Bratna, Weiler auf koeniglich Preußischem Territorium,

nahe an der Rothenburgischen Landesgraenze gegen Leutershausen. Es hat

9 Gemeindrechte, welche Rothenburg angehoeren, wohin sie auch vogt- und

schatzbar sind und in dieser Rücksicht 12 Dienste leisten und 3

Wagen stellen die hohe Fraisch ist Brandenburgisch, der Zehnt

Comburgisch. Der Ort ist nach Kirnberg eingepfarrt.

|

|

Die

Gebietsansprüche waren um 1800 noch sehr kompliziert.

Einen

kartographischen Überblick gibt das Projekt "Territorienwelt um 1800" auf den Seiten der

Franconica der Universitätsblibliothek Würzburg

Im Jahr 1796 schloss das preußische Fürstentum Ansbach mit

den Nachbarterritorien Verträge über Grenzbereinigungen. Dies

umfasste sowohl das Territorium als auch die Untertanen

Mit der Bildung der Königreiche Bayern (1806) und

Württemberg wurde das Fürstentum

Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst aufgelöst. Die

Besitzungen um Schillingsfürst kamen zu Bayern.

|

|

Schloss

Schillingsfürst - Matthäus Merian 1656

|

|

|

|

|

|