|

Historisches

Klima

|

Was hat Klima mit

Geschichte zu

tun? - Eine

Antwort Was hat Klima mit

Geschichte zu

tun? - Eine

Antwort

|

Bedeutsam für

die Siedlungsaktivität des Menschen, aber auch für die

Erträge der Landwirtschaft sind in historischer Hinsicht in jeder

Klimazone die klimatischen Bedingungen. Kurz-, mittel oder langristige

Schwankungen haben diese beeinflusst. Einer der ersten, die wohl eine

ausführliche Zusammenstellung milder /strenger Winter sowie

trockenheißer Sommer gegeben hat dürfte der

österreichische Astronom und Meteorologe Anton Pilgram (1730 -

1793) gewesen sein. Er wertete schriftlich belegte

historische Quellen aus und wollte für Österreich

meteorologisch Messstation aufbauen (vgl. rechts)

Diese qualitativen Beschreibungen unterliegen allerdings regionalen

Einschränkungen und subjektiven

Bewertungen der jeweiligen Autoren und erlauben nur

eingeschränkt objektive Aussagen, wie

dies auch Glaser ( ) herausstellt.

Erst seit den Wetteraufzeichnungen im 19. Jahrhundert liegen

verlässlichere Daten vor. Um weiter zurückreichende Quellen

abzusichern verwendet man heute unterschiedliche Methoden (s. unten).

Während die Eisbohrkerne Aussagen über überwiegend

globale (Nordhemisphäre/Südhemisphäre)

Klimaaussagen treffen lassen, können Pollenanalyse m. E. und

dendrochronologische Untersuchungen zwar regionalbezogene

klimatische Entwicklungen beschreiben.

Die

unten dargestellte Kurve wurde überwiegend mittels

Eisbohrkernen aus Grönland gewonnen und kann keine regionalen

Unterschiede angeben. Grob lassen sich wärmere und kältere

Phasen erkennen:

ab

2000 BP

- das

römische Temperaturmaximum

- das

mittelalterliche Maximum von 1100 - 1500

- die

kleine Eiszeit von 1500 bis 1850

|

zum

Originalwerk

Anton

Pilgram

|

|

|

|

|

|

von

Iceage_time-slice_hg.png: Hannes Grobe/AWI derivative work: Alexchris

(Diskussion) (Iceage_time-slice_hg.png) [CC BY 3.0

(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons.

http://ieg-ego.eu/de/threads/hintergruende/natur-und-umwelt/atmosphaere/ruediger-glaser-historische-klimatologie-mitteleuropas

https://www.tambora.org/index.php?r=site/index

Landwirtschaft

und Klimawandel in historischer Perspektive - Bundeszentrale für

pol. Bildung

|

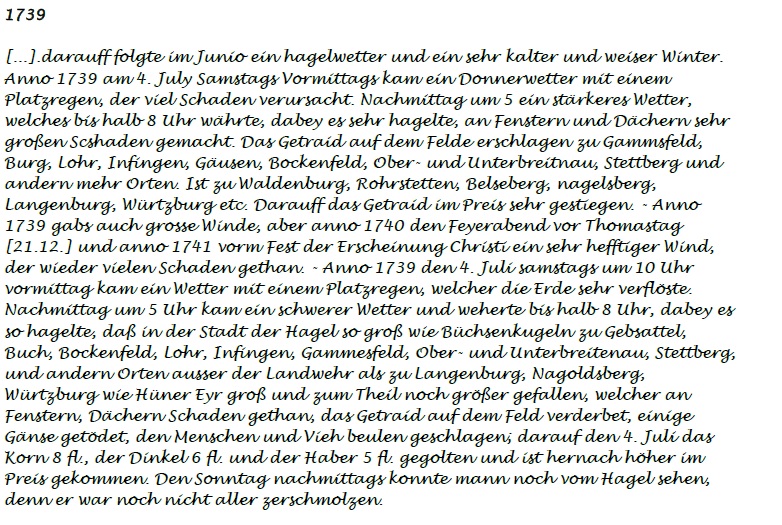

Extremereignisse,

die außer thermischen und hygrischen Verhältnissen auch die

Art der

Niederschläge, Hochwasser und weitere witterungsbedingte

Phänomene regional bezogen wiedergeben, sind fast

ausschließlich durch historische Überlieferung erfasst.

Glaser (2001) setzte mit seiner "Klimageschichte Mitteleuropas", die

auf seiner Datenbank HISKLID basierte, einen vielbeachteten neuen

Ansatz zur Rekonstruktion des Klimas Mitteleuropas von 1000 bis 2000

unserer Zeitrechnung .

Seit 2014 steht die Datenbank

HISKLID nun auch im Netz zur Verfügung.

Alleine für den Raum um die westliche Frankenhöhe sind

mehrere tausend Quellen mit ihrem Originaltext angegeben:

- Ansbach 15

- Rothenburg

1670

- westlich

Frankenhöhe ca. 50

- Bad

Windsheim 2678

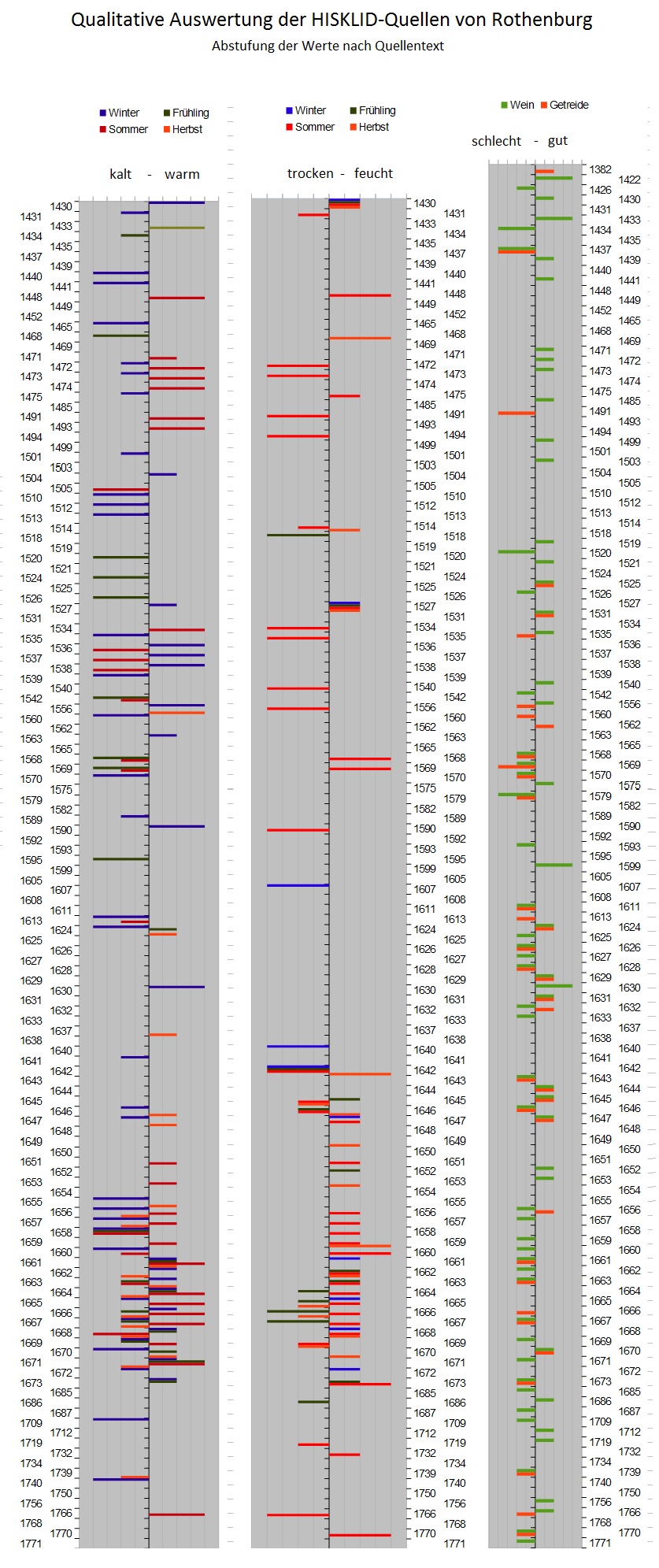

Aus dieser

Vielzahl von Ereignissen, die zu einer regionalen Klimageschichte im

Rahmen einer Ortsgeschichte,

beitragen könnte, soll nur eines wiedergegeben werden, da hier

Orte genannt sind, die zu Geslau gehören :

|

Hochwassermarken in

Wertheim

(von Rainer Lippert, bearbeitet durch Cornischong (Eigenes Werk) [CC0],

via Wikimedia Commons)

Hochwasser

in Würzburg 1784

|

|

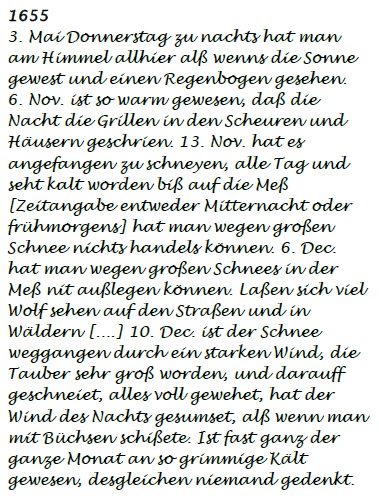

Die Chronik des

Marktes Burgbernheim (links) beschreibt

eindrucksvoll die wechselvoll Klimageschichte am Rand der

Frankenhöhe.

|

a

|

Für

weitere Quellen soll auf die Datenbank Datenbank

HISKLIDverwiesen werden.

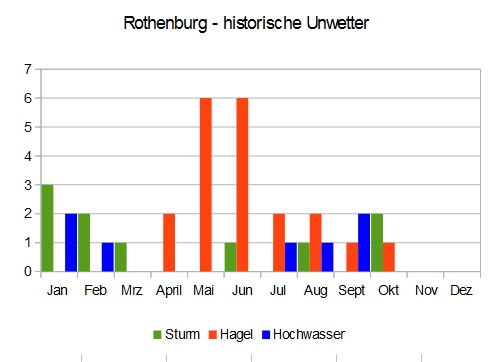

Auswertung der HISKLID-Quellen für Rothenburg ob der Tauber

Sturmschäden auf der Frankenhöhe in den 1990-er Jahren |

untenstehende

Zusammenstellung lässt sich vergrößern

|

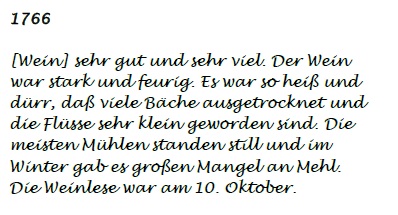

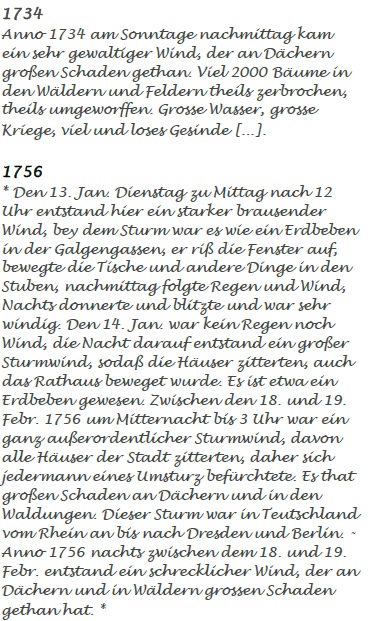

Einige

Zitate:

|

|

|

|

|

|

|

Sturm

Hagel

Hochwasser

|

|

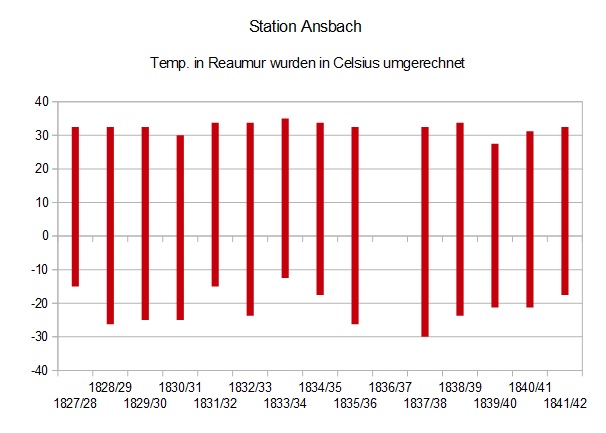

Bildquelle: von Rainer Lippert

(DWD, own painting, used EXCEL) [Public domain], via Wikimedia Commons

Es fällt auf, dass die

Zeiträume, in denen Temperaturwerte mit Erntestatistiken

verknüpft wurde in Perioden fallen, die kühlere

Zeiträume innerhalb der ausklingenden kleinen Eiszeit

umfasen: 1805, 1830 - 1840, 1854

Die Ursachen dieser kleineren Schwankungen sieht man in den

atmosphärischen Folgen von Vulkanausbrüchen, wie z. B. die

des Tambora

im Jahr 1815,

die aber für die Nahrungsmittelproduktion erhebliche Folgen hatte.

(vgl. "Jahr ohne Sommer" als Folge des

Tambora-Ausbruchs)

|

|

|

|

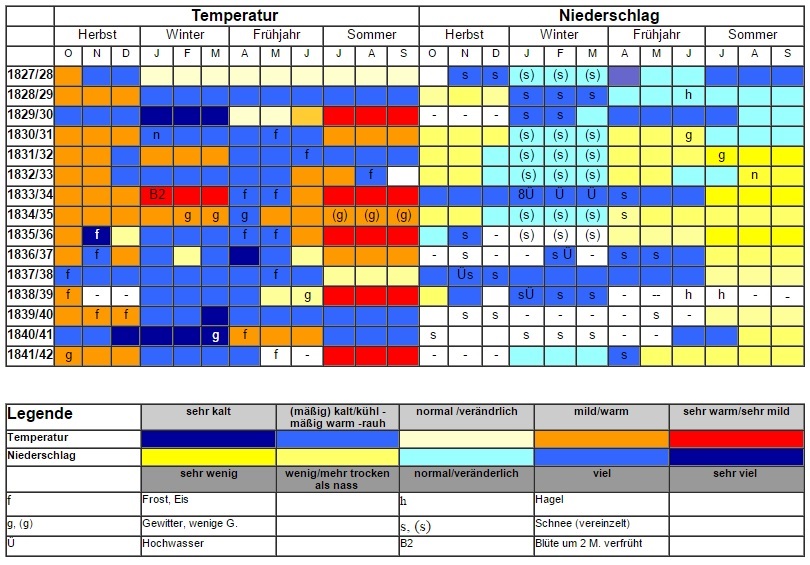

Das

Wetter in der Region in den Jahren von 1827/28 bis 1841/42 - Vergleich

mit heute

|

|

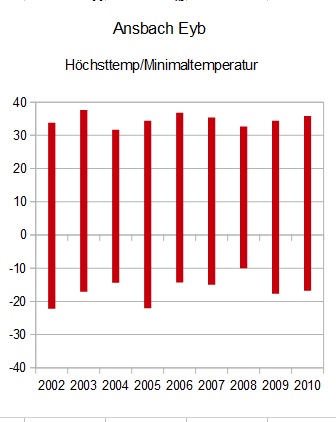

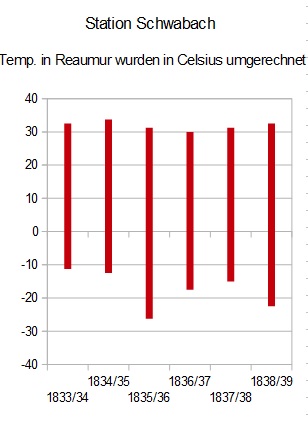

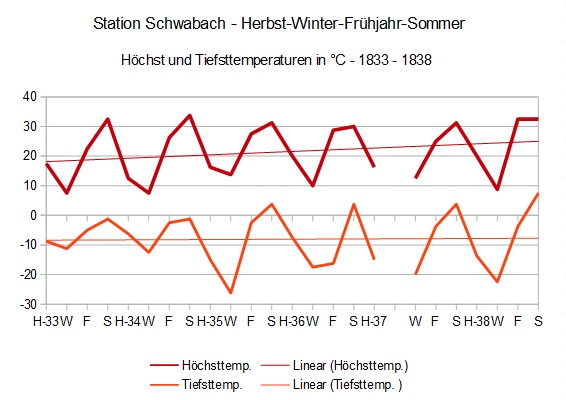

Von den 14 Jahren,

die mit den absoluten Temperaturmaxima und -minima erfasst wurden,

hatten 9 Jahre eine Tiefsttemperatur von - 20°C und darunter.

Das Jahr 1837 mit -30° war das kälteste. Vergleicht man die

Minimaltemperaturen mit denen von der Reihe von 2002 bis 2010, so liegt

die hinsichtlich der Anzahl deutlich darüber, die der Absolutwerte

deutlich darunter. In den Sommerjahren von 1827 -

1841 lagen die Maximalwerte der Temperaturen zwar fast in jedem Jahr

über 30° C, aber deutlich unter den Maximalwerten der Reihe

von 2002 - 2010.

Bezieht man den Witterungsverlauf mit ein, so erkennt man, dass in den

Jahren von 1829 bis 1841 das Frühjahr fast durchweg zu kalt war,

im Jahr 1832/33 trat selbst im August noch Frost auf, im Frühjahr

oft nur geringe Niederschläge fielen und der Sommer meist trocken

war. Dies hatte gewaltige Auswirkungen, denn die Landwirte waren

auf ihre Brunnen, die oftmals auch versiegten und wenn

möglich Wasser aus den Flüssen und Bäche angewiesen,

also auf oft weit entfernte Wasserstellen, sofern diese nicht auch

Niedrigwasser führten oder versiegt waren.

(Jahrbuch der

Stadt Ansbach 1835/36) " [...] Der Sommer war sehr

warm

und besonders trocken, doch gab es nur wenige warme Nächte auch

nur

sehr wenige Gewitter, daher fortwährender Wassermangel, besonders

an

Mahlwasser [... ] dagegen blieb

die Sommerfrucht sehr

zurück, indem dieser die anhaltende Dürre des Sommers

schadete. Die

Heuerndte fiel zwar ergiebig aus, nicht aber diejenige des Ohmen, auf

welcher die Dürre und Heuschrecken sehr nachtheilig wirkten."

|

|

|

|

Folgen

aus den Wetterverhältnissen für die Jahre 1827/28 bis 1841/42

Wortbeschreibung

der Erntemengen in den Jahrbüchern der Stadt Ansbach

|

1827/28

|

Im Allgemeinen

läßt

sich die

Fruchtbarkeit in diesem Jahre als mittelmäßig bezeichnen.

Die

Wintersaat war sehr schön, aber die veränderliche Witterung,

welche

beinahe das ganze Jahr hindurch herrschte, wirkte nachtheilig, so wie

sie auch der Erndte ungünstig war.

|

1828/29

|

[…] Das Jahr 1828/29

war ein sehr

fruchtbares Jahr. Der ziemlich kalte Frühling hat jedoch die

Vegetation etwas zurückgehalten, besonders das Gras, so daß

die

Heuerndte nicht ganz ergiebig ausgefallen ist; von Grummet, welches

wegen anhaltenden Regenwetters nicht gut gedürrt werden konnte,

verlohr ein Theil an Güte. Es gab in dessen ungewöhnlich viel

Kartoffeln und Kraut. Das Hagelwetter, welches am 28. Juny 1829 auf

seinem Zuge von Süden nach Norden einen Teil der Flur traf,

|

1829/30

|

[…]

Wenn gleich der

Winterbau gering

ausgefallen ist, was der nassen Saatzeit und dem darauf gefolgten

sehr strengen Winter zugeschrieben werden muß, so ist dagegen der

Sommerbau desto ergiebiger gewesen, und kann zum größeren

Theile

sehr gut gerathen erklärt werden. Erdäpfel und Rüben

sind in

geringerer Quantität und Qualität gewachsen, da hierauf die

nasse

Witterung, welche einige Zeit bestund, starken Einfluß hatte. Heu

und Grumet hatten vorzügliches Wachsthum, doch hat das Heu durch

das

Regenwetter etwas an Güte verloren.

|

1830/31

|

|

1831/32

|

Auch der Sommer war

kühl und noch in

der Nacht des 23. Juny erfroren die Erdbirnkräuter. Zugleich

herrschte große Trockenheit, so daß starker Wasermangel

für die

Mühlen eintrat und Mehl aus entfernteren Gegenden herbeigeschafft

werden mußte.

|

1832/33

|

Des Sommers Anfang

war freundlich und

warm, bald aber wurde die Witterung veränderlich und kühl,

blieb

jedoch mehr trocken als naß; es regenete zwar sehr oft, aber

selten

viel, daher der Wasserstand niedrig blieb. In der Nach vom 7. auf dem

8. August trat noch solche Kälte ein, daß an tiefen Stellen

die

Erdbirn- und Gurkenblätter erfroren. Wegen der starken Trockenheit

wurden die Früchte früher reif und schon in der Mitte des

Juli

begann die Erndte; am 20. Juli kam das erste neue Korn in die

Schranne und die ersten frischen Erdbirnen wurden auf den Markt

gebracht.

|

1833/34

|

Der Sommer war

ungewöhnlich warm und

trocken, bsonders weil es nur wenig und meistens entfernte Gewitter

gab, die selten Regen brachten. Alles reifte deshalb auch früher,

so

daß an der Kirchweihe den 4. August 1834 schon reife Trauben auf

den

Markt kamen, auch bis Ende August dahier in den Gärten reife

Trauben

sich zeigten

|

1834/35

|

Zwar ließ das

Frühjahr

ein

ausgezeichnetes Erndtejahr hoffen, aber die eingetretene anhaltende

Trockene vereitelte diese Hoffnungen größtentheils. Denn

wenn

gleich die Winterfrucht ziemlich ergiebig und namentlich mehlreich

ausgefallen ist, so wurden doch die Sommerfrüchte, insbesondere

Erdbirnen und Rüben im Wachsthum und in der Ausbildung

zurückgehalten. Das Ohmet litt so, daß manche Wiesen gar

nicht

gemäht werden konnten. Die später eingetretenen Regen

begünstigten

zwar eine gute Herbstweide, allein die bald eingetretenen Kälte

brachte auch hierin wieder Nachtheil.

|

1835/36

|

Die Aussichten im

Frühjahre

waren gut,

die Winterfrucht war sowohl nach der Garbe als nach Körnern

Ergiebig; dagegen blieb die Sommerfrucht sehr zurück, indem dieser

die anhaltende Dürre des Sommers schadete. Die Heuerndte fiel zwar

ergiebig aus, nicht aber diejenige des Ohmen, auf welcher die

Dürre

und Heuschrecken sehr nachtheilig wirkten.

Um die

Beförderung des

Hopfenanbaus

[…] Der Hopfen scheint in hiesiger Flur zu gedeihen und zeigt sich

von besonderer Güte.

|

1836/37

|

Die

Witterung war

dem Feldbau günstig, nur litt das Grummet in Folge stattgehaber

Überschwemmungen in den Wiesengründen etwas

|

1837/38

|

Wenn

gleich etwas

geringer als im vorigen Jahre wäre die Erndte doch sehr gut

ausgefallen, wenn nicht die Witterung zu lange kühl gewesen

wäre,

wodurch die Getraideähren in ihrer innern Ausbildung

zurückgehalten

worden sind, woraus folgte, daß die Körner zähe wurden

und beim

Mahlen mehr Kleie und um so weniger Mehl gaben.

Dam

Hopfen war die

Witterung nachtheilig, so daß, gegen voriges ahr bei gleichem

Anbau,

nur dieHälfte erzielt werden konnte.

|

1838/39

|

In

diesem Jahre

würde es durchaus eine gesegnete Erndte gegeben haben, wenn nicht

der Wetterschlag großen Schaden angerichtet hätte. Obt gab

es fast

gar nicht, Heu und Ohmed hingegen in Qualität und Quantität,

vorzüglich ebenso Erdbirnen.

|

1839/40

|

Die

Fruchtbarkeit

war dieses Jahr ausgezeichnet. Heu und Ohmed ertrugen die Wiesen

gegen frühere Jahre wegen der im Frühjahr schon stattgehabten

und

auch im Sommer noch fortgedauerten Trockene, weniger, aber desto

kräftiger wurde das Futter.

Der

Hopfenanbau

gedieh heuriges Jahr nicht zum Besten. Ein bösartiger Thau war

aller Wahrscheinlichkeit nach die Veranlassung, daß er

größtentheils

schwarz geworden ist.

Obstbau

war heuer

ersprießlich, doch zeichnet er sich in hiesiger Gegend nicht aus,

weil der Boden zum Getraidbau verwendet wird und aus der

Frankengegend Obst in großer Menge zum Verkauf kommt.

Seidenbau.

Dieser ist ganz eingegangen. Nachdem Neumeier sich von hier entfernt

und nach Amerika begeben hatte, blieben seine Maulbeer-Anlagen und

Einrichtungen zur Seidengewinnung müssig stehen.

|

1840/41

|

Die

Fruchtbarkeit

war gut. Wären im Winter die Felder nicht allzulange ohne Schnee

geblieben, wodurch der Saame zu frei den und Frost ausgesetzt war, so

daß viele mit Winterfrucht bebaute Aecker verdorben sind und zur

Bebauung mit Sommerfrucht umgeacker werden mußten, so hätte

eine

ausgezeichnete Aerndte statt finden können, inzwischen hat sich

doch

die auf den umgeackerten Feldern eingesäte Sommmerfrucht sehr

ergiebig gezeigt. Wiesenertrag war gegen das Vorjahr sehr gut. Der

Hopfen war wieder nicht besonders ergiebig, weil vie davon blind

geblieben ist oder sich nicht gehörig ausgedollt hat. Obst gedieh

vorzüglich.

|

1841/42

|

Der

Winterbau war

ziemlich gut; die Sommerärndte hingegen ist in Folge der vom

Frühjahr bis zum Herbst anhaltend statt gehabten Trockene ganz

gering ausgefallen. Die Heu- und Ohmedärndte war ganz schlecht und

würde nicht der Herbst noch anhaltend gute Witterung gespendet

haben, welche eine lange anhaltende Herbstwaide gestattet hat, so

wäre für den Vieh- und damit auch für den Nahrungsstand

eine noch

größere Noth entstanden, als sie wirklich sich ergeben hat.

Bezüglih

der

Erdbirnen war die Witterung sehr nachtheilig, indem die Trockene

ihren Wachsthum zurück hielt

Beim

Hopfenbau

waren mehr einige stattgehabte bösartige Thaue als die Trockene

Ursachen der geringen Ergiebigkeit; das Obst hat in Folge der

ungewöhnlich starken Trockene an Ertrag und Güte

sehr gelitten.

|

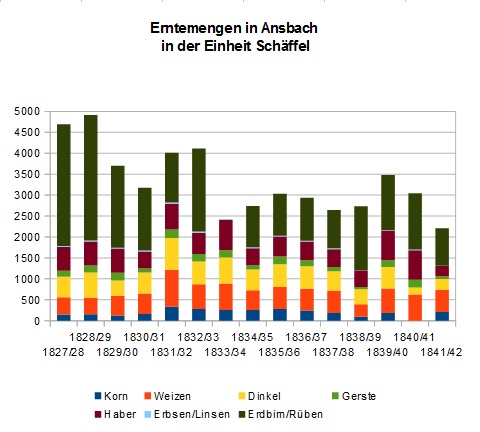

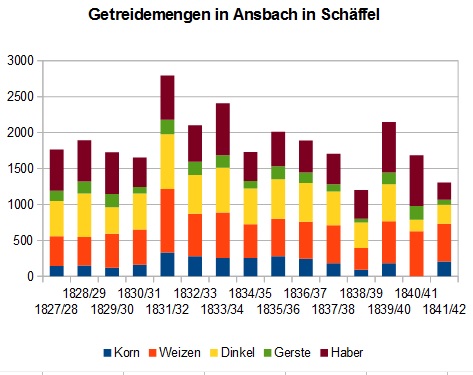

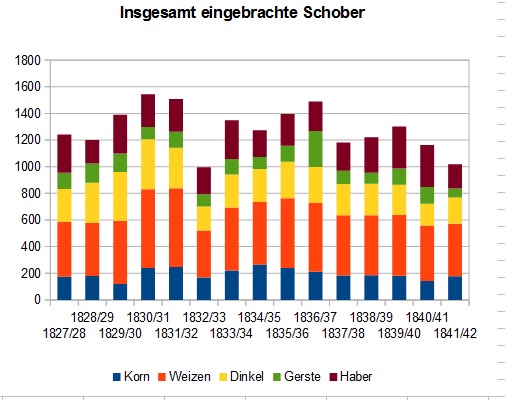

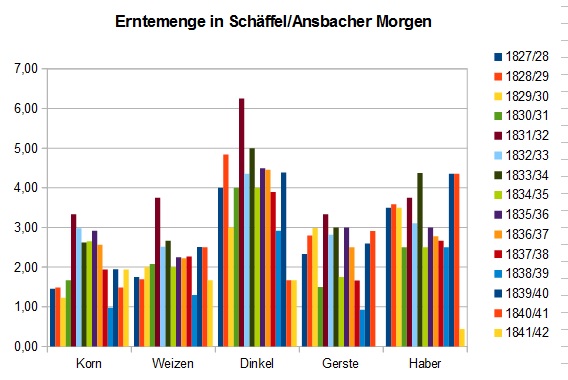

Rückgang

der Erntemengen Graphische Umsetzung der Erntemengenangaben aus den

Jahrbüchern der Stadt Ansbach

Die

graphischen Umsetzungen zeigen, dass sich die Ertemengenentwicklung in

den 30-er Jahren des 19. Jahrhunderts dramatischer

gestaltete als die Wortbeschreibungen oben wiedergeben.

|

|

Die

Erntemengen werden für Getreidearten in den Quellen sowohl in

Schober als auch in Schäffel angegeben. Die Einheit Schober

bezieht sich auf das ungedroschene Getreide (1 Schober = 60 Bund/Garben Stroh). Diese

Einheit lässt sich nicht absolut definieren, war aber im 19.

Jahrhundert wegen der nötigen Einstreu aber auch als Baustoff in

Verbindung mit Lehm wichtig.

Da

Schäffel ein Raummaß, ist, das im 19. Jahrhundert starken

regionalen Unterschieden unterworfen war und keine sinnvolle Umrechnung

in der zur Vefügung stehenden Literatur gefunden wird die Einheit

des Ansbacher Schäffel verwendet. Darüberhinaus ist eine

direkte Umrechnung in Gewichtseinheiten nur bei Kenntnis des

unterschiedlichen spezifischen Gewichts der einzelnen Fruchtarten

möglich. Hopfen, Klee und Heuerntemengen dagegen sind in Centner

angegeben.

Bis zum Jahr

1835/36 wurden die Flächenmaße in „Alt Ansbacher Morgen“

angegeben, ab dem Jahr 1836/37 in „Bayerischem Morgen“. Da auch hier

keine sinnvolle Umrechnung zur Verfügung stand, wurden die Angaben

der folgenden Jahre in „Alt Ansbacher Morgen“ durch Interpolation

mittels des Verhältnisses der Gesamtflächen 1835/36 und

1836/37 umgerechnet

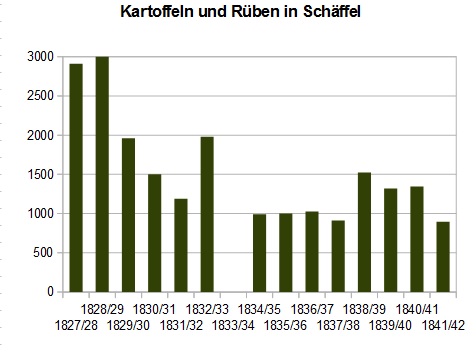

Im Vergleich

zu den beiden Jahren Ende der 20-er Jahre des 19. Jahrhunderts gehen

die Gesamterträge bis zum Jahr 1841/42 mit Schwankungen auf knapp

die Hälfte zurück. Besonders stark sind die

Erntemengenrückgänge bei Rüben und Kartoffeln, die eine

wesentliche Grundlage der Ernährung für die ländliche

Bevölkerung und als Futter für die Schweine bilden. Im Jahr

1833/34 fällt die Ernte von Kartoffeln und Rüben fast

vollständig ausgefallen.

|

|

Von

der Mitte der 30-er Jahre bis zum Anfang der 40-er Jahr des 19.

Jahrhunderts sind die Gesamterträge nur halb so hoch, teilweise

nur ein Drittel der Erträge Ende der 20-er Jahre. |

|

|

|

Waren die

Erträge an Kartoffeln und Rüben Ende der Zwanziger Jahre sehr

hoch, so betrugen dies ein den Dreißer Jahren nur ein Drittel bis

zur Hälfte davon. Im Jahr 1833/34 fiel die Kartoffelernte sogar

fast vollständig aus.

|

|

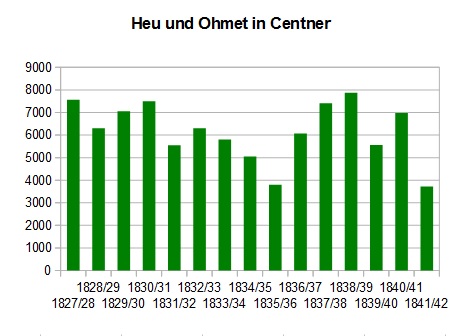

Auch

das Heu und das Ohmet (zweiter Schnitt) als Viehfutter ist

großen, maximal 50%-igen Schwankungen zum Maximalwert

unterworfen. |

Die

höchsten Erträge je Flächeneinheit erbrachte bei den

Getreidearten stets der Dinkel, der heute kaum noch vertreten,

bzw. wieder häufiger im Rahmen des biologischen Feldbaus

vertreten ist. Trotzdem nehmen alle Getreidearten

hinsichtlich der Erntemenge an Körnnern im betrachteten Zeitraum

auf die Hälfte bis zu einem Drittel des Maximalwertes ab.

|

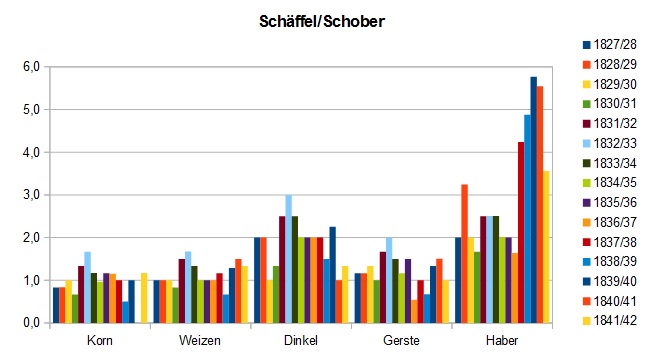

Der

Vergleich

Schäffel je Schober kennzeichnet je Getreideart die Qualität

der Kornbildung. Insbesondere der Hafer scheint hinsichtlich der

Kornbildung die Witterung der Jahre 1840/41 und 41/42 zu lieben.

Während

Roggen, Weizen und Gerste niedrigere als die Maximalwerte im Jahr

1832/33 aufweisen, besitzt die Gerste ihre maximalen Erträge im

Jahr 1839/40

Einsetzende

Auswanderung nach Nordamerika Mitte der 30-er Jahre

Während

die Jahrbücher der Stadt Ansbach bis Mitte de 30-er Jahre

nur vereinzelte Auswanderungen nach Österreich, Württemberg

und Preußen beschreiben setzt ab der Mitte der 30-er Jahre die

Auswanderung nach Nordamerika ein:

„Ausgewandert: zwei Personen nach

Oestreich, zwei nach Preußen, vier nach

Würtemberg, eine nach Sachsen, zwei

nach Baden, eine in die Schweiz, und dreizehn Personen nach

Nordamerika, nämlich zwei Familien von 9 und drei Köpfen,

dann eine

ledige Person, von denen aber ein Familienvater mit Frau und Kind

wieder nachdem er den größten Theil seines Vermögens

zugesetzt

hatte, zurückgekommen ist.

[...]

Im

Kapitel

Zu- und Abwanderung sind für einzelne Orte der

Frankenhöhe Name und Stand von Auswanderern zusammengestellt.

Neben diesen klimatischen Ursachen sind aber auch gesellschaftliche

Faktoren verantwortlich wie die Ablösung des Zehntes, der für

zahlreiche Landwirte ein Problem war oder die wirtschaftliche und

soziale Situation des Gesindes (vgl. auch Kapitel Landwirtschaft

im 19. Jhd)

|

|

|

|

|

|

|

|

|