Kurpfälzisches Museum Heidelberg:Das Kunstwerk des Monats |

|

Oktober 2001 |

|

| - Sammlungsblatt - | |

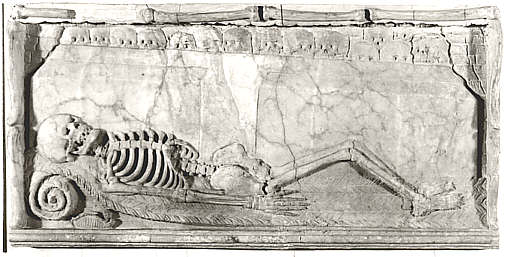

Marmorrelief eines Totengerippes |

|

|

|

| Zu den populärsten Herrschern der Kurpfalz gehört

Kurfürst Friedrich I. (1425-1476). Nach seinem legendären Sieg

in der Schlacht von Seckenheim am 30. Juni 1462, in die er mit dem Ruf "hut

pfaltzgraff vnd nymmer mee!" ("Heute Pfalzgraf oder nie mehr!") gestürmt

ist und dabei seinen in Überzahl angetretenen Gegnern, darunter Markgraf

Karl l. von Baden, dessen Bruder Georg, Bischof von Metz, und Graf Ulrich

V. von Württemberg, einen vernichtenden Schlag versetzt hat, ist er

als "der Siegreiche" oder als "Pfälzer Fritz" in die Geschichte eingegangen.

Ein mehr als drei Meter hohes Gedächtniskreuz aus Stein, von dem heute

nur noch Reste erhalten sind, kündeten noch im 18. Jahrhundert am Ort

des Geschehens von seinen überragenden militärischen Fähigkeiten,

zahlreiche Lieder und Gedichte, darunter vor allem "Das Mahl zu Heidelberg"

(1823) von Gustav Schwab weisen ihn als gewieften Taktiker und besorgten

Landesvater aus. Entgegen seinem Ruf als unverwüstlicher Haudegen hatte

Kurfürst Friedrich l. schon in frühen Jahren mit gesundheitlichen

Problemen wie einer chronischen Bronchitis, Atemnot und Asthmaanfällen

zu kämpfen. Ein schlecht verheilter Rippenbruch verursachte ihm anhaltende

Brustbeschwerden. Die standesgemäße Lebensführung als Feldherr

und Jäger, zahllose Aufenthalte im Freien bei jeder Witterung und ohne

Rücksicht auf die eigene Gesundheit bezahlte er mit chronischen

Gelenkschmerzen. Seine angeschlagene Gesundheit und das Bedürfnis, die

privaten Lebensverhältnisse für den Fall seines Ablebens zu regeln,

veranlassten den Kurfürsten bereits mit 42 Jahren zu einem Testament,

in dem u.a. seine Grablege im Kloster der Heidelberger Franziskaner, zu denen

er sich besonders hingezogen fühlte, festgelegt war. Wie Wolfgang von

Moers-Messmer detailliert beschrieben und Dietrich Lutz durch seine Ausgrabungen

auf dem Heidelberger Karlsplatz 1977 bestätigt hat, ließ sich

der Kurfürst an der Kirche der Franziskaner eine Grabkapelle "ex

fundamentis" erbauen mit einer Krypta zur Aufnahme seines Grabes.Das Grabmal,

das wie die Kurfürstengräber in der Heiliggeistkirche 1693 beim

"großen Brand" durch irische Söldner im Dienste des

französischen Sonnenkönigs zerstört wurde, ist nicht mehr

erhalten, doch ist sein Aussehen aufgrund zeitgenössischer Beschreibungen

zu rekonstruieren. Es war ein Tumbagrab aus Marmor, die Platte von Statuen

der vier Kirchenlehrer getragen. Auf der Platte selbst lag die mit Purpurmantel

und Rüstung bekleidete Figur des Kurfürsten, unter seinen

Füßen ein Löwe. Der Kurfürst selbst wurde auf eigenen

Wunsch im Habit des Franziskanerordens in einem großen Holzsarg beigesetzt,

den ein Mantel aus Blei und Zinn umgab. Unterhalb der von den Kirchenlehrern

getragenen Platte befand sich ein aus Marmor gearbeitetes menschliches Skelett,

von dem der Heidelberger Rechtsanwalt Albert Mays in seinem "Erklärenden

Verzeichnis der städtischen Kunst- und Alterthümersammlung" (1886)

mutmaßte, es könnte mit der im Kurpfälzischen Museum aufbewahrten

Marmortafel eines Skelettes identisch sein.

Diese Marmortafel zeigt im Relief ein fein skulpiertes Totengerippe, das auf einer Flechtmatte vor einem Sarg liegt. Hinter dem Sarg erkennt man einige Totenschädel, aufgereiht wie in einem Beinhaus, links unten eine auf dem Rücken liegende Schildkröte. Die Auffassung des Todes und der Stil der Darstellung gehören eindeutig in die Zeit des Barock, also in das 18. Jahrhundert. Auch lässt sich die Größe der Marmortafel nicht mit der monumentalen Grablege des Kurfürsten, der, nach der Dimensionierung seines in Wien aufbewahrten Harnischs zu schließen, eine für seine Zeit überdurchschnittliche Statur von 1,89 m hatte, in Einklang bringen. Von der Größe und auch von der Zeitstellung her könnte das Marmorrelief eher zu einem "klein hölzernen Laedgen" passen, das nach dem Orleansschen Erbfolgekrieg auf Befehl Kurfürst Johann Wilhelms (1630-1716) angefertigt wurde. In diesen kleinen Sarg aus massivem Eichenholz hat man nach kurfürstlicher Weisung die noch in der Krypta der Kapelle bei der Franziskanerkirche nach ihrer Verwüstung verbliebenen Gebeine des Kurfürstengrabes, die Pater Florinus in Sicherheit gebracht hatte, gelegt und feierlich in die Kapuzinerkirche überführt, wo sie am 19. August 1696 in einer Gruft unter der Marienkapelle ein zweites Mal beigesetzt wurden. Es ist durchaus denkbar, dass aus diesem Anlass die Marmortafel gefertigt wurde, als Reminiszenz für das ehemals in der Krypta des Franziskanerklosters vorhandene große Skelett, von dessen Existenz man aufgrund der Überlieferung wusste. Als dann die Kapuzinerkirche im Zuge der Säkularisierung abgebrochen wurde, verbrachte man im Jahre 1810 den kleinen Eichensarg in die katholische Jesuitenkirche, wo er nach zwei unkontrollierten Öffnungen in den Jahren 1909 und 1935 sowie zwei weiteren Umbettungen 1943 und 1981 in der vordersten Sargzelle auf der linken Seite der Krypta seine vorerst letzte Ruhestätte gefunden hat. Eine große Gedächtnistafel aus Marmor an einem Pfeiler im Kirchenschiff verweist darauf. In der Krypta selbst sucht man einen Hinweis auf die bestatteten Gebeine Friedrichs des Siegreichen vergebens. Frieder Hepp |

|

| Literatur:

Albert Mays: Erklärendes Verzeichnis der städtischen Kunst- und Alterthümersammlung zur Geschichte Heidelbergs und der Pfalz im Friedrichsbau des Heidelberger Schlosses, Heidelberg 2. Aufl.1886, Nr. 905, S. 93 und 3. Aufl.1892, Nr. 926, S. 115. Wolfgang von Moers-Messmer: Schicksale und Identifikationsversuch der Gebeine Friedrichs l. (des Siegreichen) von der Pfalz. Ein Beitrag zum Problem der Kurfürstenbestattungen in Heidelberg, in: Forschungen und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg, Band 8, 1983, S. 185-208. Ders., Heidelberg und seine Kurfürsten, Ubstadt-Weiher 2001, S. 23 ff. Renate Neumüllers-Klauser: Die Inschriften der Stadt und des Landkreises Heidelberg, Stuttgart 1970, Die Deutschen Inschriften 12, Heidelberger Reihe 4, Nr. 120, S. 69 f. Volker Rödel (Hg.): Der Griff nach der Krone. Die Pfalzgrafschaft bei Rhein im Mittelalter. Schätze aus unseren Schlössern und Gärten Baden.-Württemberg, Bd. 4, Regensburg 2000, S. 337-359. |

|

| 18. Jh., Hochrelief von weißem Marmor, 33 x 63 cm erworben 1878 aus der Sammlung Metz Inv.Nr. PS 97

|

zurück zur Übersicht

siehe auch:

weiter:

|