unbearbeitet

http://www.franken-wiki.de/index.php/Juden_in_Franken

http://www.alemannia-judaica.de/rothenburg_synagoge.htm

http://www.europeana.eu/portal/record/09302/A8F8CCC623A994894214F091EB293B6848B79055.html

!http://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/freimann/content/thumbview/645392

Wer meint, Zuwanderung aus fremden Ländern sei ein Phänomen der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, täuscht sich gewaltig. Hier soll nur von Zuwanderung und Auswanderung ab dem 30-jährigen Krieg angesprochen werden (Frühere Phasen --> siehe geschichtlicher Abriss.

Die Exulanten

Zuwanderung nach dem Dreißigjährigen Krieg aus Österreich und anderen Regionen

(teilweise earbeitet)

Österreicher in Franken - in wenigen Jahren sind sie echte Franken geworden. Schon in der zweiten, spätestens in der dritten Generation verbanden sich Franken und Österreicher. Die Integration war so vollständig, daß die eigene Herkunft völlig vergessen werden konnte, obwohl bis heute in Franken die typischen Exulantennamen wie Wagenhöfer, Weberndörfer, Zellfelder, Stürzenhofecker und viele andere vorkommen. Die Integration vollzog sich ohne größere Probleme. Man sprach ja die gleiche Sprache, hatte den gleichen lutherischen Glauben, übte in den meisten Fällen den gleichen Beruf aus, den eines Bauern, für den genügend Land zur Verfügung stand." (Quelle: http://www.gf-franken.de/publik_frm.html)

Alleine im

Evangelischen Dekanat Leutershausen werden in der

unten angegebenen Quelle ca. 1370 Exulanten namentlich genannt,

darunter für Binzwangen-Stettberg 25 und Geslau

70. Diese kamen aus 14 verschiedenen Regionen des

österreichischen Herrschaftsgebietes.

Alleine im

Evangelischen Dekanat Leutershausen werden in der

unten angegebenen Quelle ca. 1370 Exulanten namentlich genannt,

darunter für Binzwangen-Stettberg 25 und Geslau

70. Diese kamen aus 14 verschiedenen Regionen des

österreichischen Herrschaftsgebietes.| Ortsteile

von Geslau |

genannte Namen, Beruf in

Geslau

nach unten

angegebener Quelle

|

| Aidenau

|

|

| Dornhausen

|

|

| Geslau |

|

| Gunzendorf

|

|

| Hürbel |

|

| Kreuth |

Bummerl (Bummerlein),

Tobias (1663 Strohschneider) |

| Lauterbach | |

| Oberndorf |

Brein

(Breun/Braun/Prinn/Bräun), Georg (1657 (Leinweber)) |

| Oberbreitenau |

|

| Schwabsroth

|

Eberlein,

Carolus <D> |

| Reindswinden

|

|

| Stettberg

|

|

| Steinach

am Wald |

|

| Schwabsroth

|

|

| Unterbreitenau |

Literaturhinweise: Unverzichtbare Literaturquelle

Eberhard Krauß: Exulanten im Evang.Luth. Dekanat

Leutershausen

Eberhard Krauß: Exulanten im Evang.Luth. Dekanat

Leutershausen

"Dieser Band berichtet über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und über die Zuwanderung der evangelischen Christen, die aus Österreich vertrieben wurden, in die Kirchengemeinden des Dekanatsbezirks Leutershausen. Darüber hinaus sind Beobachtungen zur wirtschaftlichen und sozialen Situation der Exulanten festgehalten. Auch das Kapitel "Erinnerungen an die Exulanten: Ihr Weg und ihre Bedeutung - Orte und Familien" wird grosses Interesse finden. Es führt die Zuwanderer und uns den Weg durch die Jahrhunderte bis heute. Natürlich sind in einem Verzeichnis Namen und Daten der Exulanten (ca. 1300 Exulanten, ihre Ehepartner und Kinder, insgesamt ca. 2000 Personen) zusammengestellt und durch ausführliche Register erschlossen."

479 Seiten, mit zahlreichen Bildern und Karten. Rezension

Hugenotten

unbearbeitet

ONLINE-Quellen :

- Bayern-France.info Beitrag zu den Hugenotten

- Deutsche Hugenottengesellschaft

- Franzosen

in Franken

- Geschichte der

Hugenotten

Auswanderung im 19. und 20. Jahrhundert

unbearbeitet

Literaturhinweise:

- http://www.hdbg.de/auswanderung/deutsch/index2.htm

- http://www.hdbg.de/auswanderung/docs/weisskopf_bio.pdf

- http://www.hdbg.de/auswanderung/deutsch/index2.htm

- http://bavarica.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10387093_00841.html?

- contextType=ocr&prox=true&context=Liverpool&ngram=true&hl=scan&publisher_

- str=%7BBr%C3%BCgel%7D&fulltext=Liverpool&mode=simple

- http://wiki-de.genealogy.net/Franken_Karten#Franken_von_850_bis_1050.2C_im_Fr.C3.BCmittelalter

- http://wiki-de.genealogy.net/Franken_Literatur#Auswanderung

- http://www.lwg.uni-hannover.de/wiki/Amerikaauswanderung_im_19.Jahrhundert

- http://www.nausa.uni-oldenburg.de/

- !http://www.hdbg.de/auswanderung/docs/raithel_kat.pdf

- http://www.hdbg.de/auswanderung/

Zuwanderung nach dem 2. Weltkrieg

unbearbeitet

|

|

|

|

Diese "Durchforschung" der 1806 zum Königreich Bayern hinzugekommenen Gebiete hatte zahlreiche Gründe.

Neben der Uraufnahme Bayerns in kartographischer Form, das u. a. dazu diente die Steuereinnahmen des Bayerischen Königreiches zu sichern. (Näheres hierzu auf den Seiten der Bayerischen Vermessungsverwaltung)

In den Jahren 1860 bis 1868 erschien das insgesamt sechs Bände (z.T. untergliedert) umfassendes Werk mit dem Titel "Bavaria - Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern" , in dem u. a. die naturräumliche Ausstattung Bayerns und die Ortsgeschichte sowie über Brauchtum der damalige Kenntnisstand zusammengefasst wurde.

In Band III und IV werden die Erkenntnisse über Mittelfranken beschrieben.

Wilhelm von

Gümbel

|

Carl Wilhelm von

Gümbel, ein hoachangesehener Geologe seiner Zeit

bechreibt u. a. die geologieschen Verhältnisse der westlichen

Frankenhöhe und nennt auch den Ort Geslau. Adalbert Schnizlein, in Feuchtwangen

geboren, Professor für Botanik an der Universität in Erlangen

und Leiter des Erlanger Botanischen Gartens beschreibt die

"Vegetationsverhältnisse des Kauper- und bunten Sandsteins, sowie

des Muschelkalkes in den fränkischen Kreisen" Ph (ilipp Franz Heinrich ?) Carl, ein in Neustadt an der Aisch geborener und studierter Physiker und Mathematiker und in München lebend (ob es sich um ihn handelt, muss noch geklärt werden) beschreibt mit zahlreichen Tabellen die klimatischen und hydrogeographischen Gegebenheiten in den drei fränkischen Kreisen. A. J. Häckel (Andreas Johannes Häckel ? Pfarrer und Ornithologe, 1822 - 1885) beschreibt "Die Thierwelt des fränkischen Gesammtgebietes". G. F. Fischer beschreibt Volkskrankheiten und die Mortalität, um nur einen Vertreter der volkskundlichen Autoren zu nennen. |

| Direktlinks zu den

Origiganldokumenten bei der Bayerischen Landesbibliothek |

|

| Bereits

in den 1930-er Jahren regte der am Rothenburger Gymnasium

unterrichtende Jakob Krebs, dessen große Leidenschaft die

Biologie und die Geologie waren, bei Vertretern der beim Leiter des

bayerischen Oberbergamts an, die Umgebung Rothenburgs

großmaßstäblich zu kartieren (Die

Geologische Karte 1 : 25 000, Blatt Rothenburg (mit Abb.) in: Die

Linde: 50-56,64, Rothenburg o.d.T. 1967) Diese Geologische Karte der westlichen Frankenhöhe mit den Blättern Rothenburg und Leutershausen erschien erst im Jahre 1964 durch Haunschild, Berger und Brunnacker. Diese und andere Karten sowie die Erläuterungen können auf den Seiten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt online gelesen, betrachtet, heruntergeladen oder bestellt werden. |

|

|

|

|

| Geologie |

Heute

stehen mit dem Bayernatlas die Ergebnisse von mehr als 200 Jahren

in zahlreichen groß- und kleinmaßstäblichen

Karten (Beispiel links) für jedermann zugänglich als

Informationsquelle ONLINE zur Verfügung. Konkrete Nutzungsbeispiele für den Unterricht sind mit dem Einsatz digitaler Medien möglich. |

Weitere Darstellungen im Rahmen von "Zwischen Taubertal und Frankenhöhe" zur Geologie.

"In der Reformation

wird die Forderung laut, allgemeine Schulen für Jungen und

Mädchen einzurichten. Grundlegend ist Martin Luthers Schrift An

die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche

Schulen aufrichten und halten sollen (1524). Diese Forderung fand

naturgemäß in den protestantischen Landesteilen Gehör,

also in den meist evangelischen Reichsstädten und in den

lutherischen Fürstentümern. Besonders im Südwesten des

Reiches war man, unter der Federführung der bedeutenden

evangelischen Reichsstadt Straßburg im Elsass, die bis zur

Eroberung durch Frankreich (1681) zum Reich gehörte und seit der

Zeit des bedeutenden Humanisten Johannes Sturm ein in ganz Europa als

vorbildlich gerühmtes Schulwesen besaß, in dieser Frage

besonders weit voraus. Unter Straßburger Einfluss führte das

Herzogtum Pfalz-Zweibrücken 1592 als erstes Territorium der Welt

(und damit auch Deutschlands) die allgemeine Schulpflicht für

Mädchen und Knaben ein. Straßburg selbst folgte 1598 mit

einem entsprechenden Gesetz. Gesetzliche Bestimmungen zur Schulpflicht

wurden dann in vielen protestantischen Fürstentümern

eingeführt und finden sich in fast allen evangelischen

Kirchenordnungen der Zeit. In Württemberg wurde bereits in der

großen Kirchenordnung von 1559 eine Schulpflicht festgelegt.

Diese betraf allerdings nur den männlichen Teil der

Bevölkerung. Die allgemeine Schulpflicht wurde erst 1649

eingeführt, während sie in Sachsen-Gotha bereits 1642 und in

Braunschweig-Wolfenbüttel seit 1647 bestand.

"In der Reformation

wird die Forderung laut, allgemeine Schulen für Jungen und

Mädchen einzurichten. Grundlegend ist Martin Luthers Schrift An

die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche

Schulen aufrichten und halten sollen (1524). Diese Forderung fand

naturgemäß in den protestantischen Landesteilen Gehör,

also in den meist evangelischen Reichsstädten und in den

lutherischen Fürstentümern. Besonders im Südwesten des

Reiches war man, unter der Federführung der bedeutenden

evangelischen Reichsstadt Straßburg im Elsass, die bis zur

Eroberung durch Frankreich (1681) zum Reich gehörte und seit der

Zeit des bedeutenden Humanisten Johannes Sturm ein in ganz Europa als

vorbildlich gerühmtes Schulwesen besaß, in dieser Frage

besonders weit voraus. Unter Straßburger Einfluss führte das

Herzogtum Pfalz-Zweibrücken 1592 als erstes Territorium der Welt

(und damit auch Deutschlands) die allgemeine Schulpflicht für

Mädchen und Knaben ein. Straßburg selbst folgte 1598 mit

einem entsprechenden Gesetz. Gesetzliche Bestimmungen zur Schulpflicht

wurden dann in vielen protestantischen Fürstentümern

eingeführt und finden sich in fast allen evangelischen

Kirchenordnungen der Zeit. In Württemberg wurde bereits in der

großen Kirchenordnung von 1559 eine Schulpflicht festgelegt.

Diese betraf allerdings nur den männlichen Teil der

Bevölkerung. Die allgemeine Schulpflicht wurde erst 1649

eingeführt, während sie in Sachsen-Gotha bereits 1642 und in

Braunschweig-Wolfenbüttel seit 1647 bestand.In der Zeit der Aufklärung wurde die Entwicklung beschleunigt. Von geschichtlicher und auch für das Ausland beispielgebender Bedeutung ist die Entwicklung in Preußen. Principia regulativa des Königs Friedrich Wilhelm I. vom 28. September 1717, für ganz Preußen durch das Generallandschulreglement Friedrichs des Großen von 1763 bestätigt.

In den katholisch gebliebenen Landesteilen Deutschlands verlief die Durchsetzung dieser Forderungen äußerst zäh. Obwohl der aufgeklärte Bildungsreformer Heinrich Braun die allgemeine Schulpflicht im Kurfürstentum Bayern bereits 1771 verordnet hatte, konnte erst 1802 eine sechsjährige gesetzliche Unterrichtspflicht durchgesetzt werden.Aber auch im evangelischen Sachsen begann erst 1835 mit dem Volksschulgesetz die achtjährige Schulpflicht. Besonders in der Landbevölkerung stieß die Schulpflicht zunächst auf Widerstand. Die in kleinbäuerlichen Betrieben notwendige Arbeitskraft der Kinder wurde erheblich wichtiger als deren Schulbildung angesehen...

Wenn im bisher gesagten von Schulpflichtgesetz die Rede ist, muss immer mitgedacht werden, dass der Staat bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts diese gesetzlich geforderte Schulpflicht gar nicht durchsetzen konnte. Schulpflichtgesetze waren eher Absichtserklärungen. Der Staat verfügte auch nicht über ein flächendeckendes Schulsystem, das allen potentiellen Schülern einen ordnungsgemäßen Schulbesuch ermöglicht hätte.

Es

fehlten Schulgebäude, Lehrer und vor allem eine staatliche

Kultusbürokratie. Durch das regelmäßig erscheinende

Monatsblatt für Bauwesen und Landesverschönerung in Bayern

standen im Königreich bereits ab 1821 Planzeichnungen für den

Bau von Schulgebäuden zur Verfügung. Durch den Herausgeber

und Architekten Gustav Vorherr waren die Gemeinden somit in der Lage,

unterschiedliche Schulhaustypen bedarfsorientiert und

kostengünstig auszuführen.

Es

fehlten Schulgebäude, Lehrer und vor allem eine staatliche

Kultusbürokratie. Durch das regelmäßig erscheinende

Monatsblatt für Bauwesen und Landesverschönerung in Bayern

standen im Königreich bereits ab 1821 Planzeichnungen für den

Bau von Schulgebäuden zur Verfügung. Durch den Herausgeber

und Architekten Gustav Vorherr waren die Gemeinden somit in der Lage,

unterschiedliche Schulhaustypen bedarfsorientiert und

kostengünstig auszuführen.In anderen Teilen Deutschlands wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts systematisch daran gearbeitet, schrittweise bessere Voraussetzungen zu schaffen. Eine Ausnahme bildeten unter anderem die kleineren, fortschrittlichen Herzogtümer Thüringens, wie Sachsen-Gotha, wo unter Ernst dem Frommen und dem Pädagogen Andreas Reyher vorbildliche Voraussetzungen wie Schulbauten, Lehrerseminare, Unterrichtspläne, Schulbuchdruck und Kultusbürokratie geschaffen wurden. Es gab das Sprichwort, dass des Herzogs Bauern gebildeter seien als anderswo der Adel." [Einführung der Allgemeinen Schulpflicht ,, 4. April 2013]

In Bayern wurde die allgemeine Schulpflicht unter Maximilian I Joseph im Jahr 1802 eingeführt. [HDBG1

, HDBG2]

Zwar existierte seit ... in Rothenburg eine Lateinschule, in deren Nachfolge sich die spätere .... und das heutige Reichsstadt-Gymnasium sieht.

So hatten Mitte des 19. Jahrhunderts neben Geslau auch Stettberg eine Schule. Alle anderen Orte waren zur Schule in Geslau, in Kirnberg, Buch am Wald

1740 wurde durch den Margrafen von Brandenburg-Ansbach eine Schule in Geslau errichtet, genauso wie in zahlreichen anderen Orten seines Herrschaftsgebietes.

Geschichte des vorletzten Markgrafen von Brandenburg-Ansbach : mit dem Bildniß des Verfassers und einem Vorbericht über denselben

Das Gebäude der eheligen Schule im 20. Jahrhundert ist das rechts im Hintergrund gezeigte Haus, in dem sich heute ein Fachgeschäft befindet. In dem Gebäude im Vordergrund befand sich im 20. Jahrundert zeitweise ein Laden.

- Hirschmann,

(Anmerkung:Vorname unbekannt), 1814)

Der baierische Schulfreund : eine Zeitschrift ; 7. 1814

- Stellenauschreibung

"Im Namen Seiner Majestät des Königs

Wird die durch den Tod des Lehrers Hirschmann am 9. Sept. dieses Js. erledigte Schullehrers und Kirchendienerstelle zu Geslau am Wald, im Bezirke Leutershausen, mit dem ... Gehalte von fünfhundert und neun Gulden 48 3/4 Kr., wovon jedoch ein gepr+fter und diesseits genehmigter Hilfslehrer zu halten oder nach den Umständen einhundert und fünfzig Gulden für denselben abzureichen sind, hiermit zur Bewerbung bis Ende Januars 1830 mit dem Bemerken ausgeschrieben, dass wegen der sehr großen Zahl von 150 bis 160 Schulkindern nur vorzüglich geübte Schulmänner zu Übernahme dieses Dienstes tüchtig erscheinen.

Ansbach, am 24. December 1829." Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis ; 1830

- Johann Georg Schierer

(* 15.6.1801) Einstellung 1823

Personal-Stand der Lehrer an den deutschen Schulen in Mittelfranken am 1. Mai 1867 , S. 19 - Babel,

Leonhard (1861)

I

m

Schuljahr 1830/31 am "Königlichen

Gymnasium in Nürnberg"

m

Schuljahr 1830/31 am "Königlichen

Gymnasium in Nürnberg"Mathematiklehrer an dieser Schule war Dr. Karl Georg Christian von Staudt.

"Karl Georg Christian von Staudt (* 24. Januar 1798 in Rothenburg ob der Tauber; † 1. Juni 1867 in Erlangen ...

Er war der Sohn des Rothenburger Stadtgerichtsrates Christian von Staudt. Staudt studierte an der Universität Göttingen bei Carl Friedrich Gauß, wo er sich mit Zahlentheorie (Kreisteilung und Bernoullische Zahlen) beschäftigte. Er war Lehrer am Melanchthon-Gymnasium Nürnberg sowie an der erst Städtischen dann Staatlichen Polytechnischen Schule Nürnberg (u.a. von Bernhard Gugler). Zuletzt war er von 1835 bis 1867 ordentlicher Professor für Mathematik an der Universität Erlangen." Christian von Staudt bei Wikipedia

Vielleicht war dies ein Grund , dass Geslauer Schüler an dieses Gymnasium geschickt wurden. Eine andere Erklärung gibt Walter Bauer (Die Reichsstadt Rothenburg und ihre Lateinschule, 1979, S. 216 ff ).

Zweite Gymnasialklasse

- Karl Sattler

(* 23. 3. 1815)

- Wilhelm Sattler

(* 15.11.1819)

- Max Sattler (* 10. 10. 1821)

- Immatrikulation im Fach Philologie Übersicht des Personalstandes der Königlich

Bayerischen Friedrich-Alexanders-Universität) Erlangen : nebst dem

Verzeichnisse der Studierenden ; 1840/41. WS.

- Immatrikulation im Fach Theologie u. Philologie

Übersicht des Personalstandes der Königlich

Bayerischen Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen : nebst dem

Verzeichnisse der Studierenden ; 1841/42. WS.

In der Zweiten Klasse:

- Ernst

Hauck (Kind

des Pfarrers von Geslau) Übersicht des Personalstandes der Königlich

Bayerischen Friedrich-Alexanders-Universität Erlangen : nebst dem

Verzeichnisse der Studierenden ; 1841/42. WS.

19. und 20. Jahrhundert (noch nicht bearbeitet)

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft seit 1945 (noch unvollständig bearbeitet)

- Graphiken zum Strukturwandel bis 1996

- Die

Entwicklungen ab den 1990-er Jahren (Biogasanlagen, Photovoltaik, ...) (noch nicht bearbeitet)

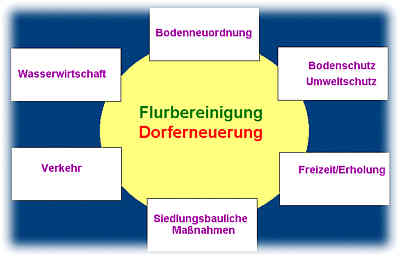

Man muss die Ergebnisse vieler Verfahren der Flurbereinigung unter dem Gesichtspunkt der damaligen Zeit sehen: .

Hauptmaßnahmegruppen der Flurbereinigung/Dorferneuerung in den 1970-er Jahren

- Die Hauptaufgabe bestand darin, für die Landwirtschaft rentabel bewirtschaftbare Flächen zu schaffen (Zusammenlegung der Flurstücke,die Mischkultur von Obstbäumen und Feldern zu beseitigen),

- ein modernes, den Erfordernissen der Mechanisierung und der Zeit- und Kostenoptimierung entsprechendes Flurwegenetz zu schaffen (--> Beispiel Gruppenflurbereinigung Schweinfurt Süd ) und Maßnahmen der rückwärtigen Hoferschließung (Zufahrt des Hofes direkt vom Flurwegenetz)

- wasserwirtschaftliche

Maßnahmen, wie z. B. Drainierung und Hochwasserschutz

- Daneben

standen weitere Aspekte (vgl. Abbildung) im Vordergrund, deren

Zielsetzungen teiweise miteinander kollidierten und nur durch

Kompromisse gelöst werden konnten.

- Das

öffentliche Ortsverbindungsnetz musste ausgebaut werden, um den

Anforderungen des Zentralörtlichen Systems gerecht zu werden(der

ländlichen Bevölkerung zu ermöglichen in vertretbarer

Zeit die nun

zunehmend nicht landwirtschaftlichen Arbeitsplätze,

Ausbildungsplätze

und Versorgungszentren zu erreichen) und den Erfordernissen des

zunehmenden Verkehrsaufkommens gerecht zu werden.

Auch im Bereich der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen und des Erosionsschutzes und Landschaftsschutzes zeigten sich sehr bald Fehlentwicklungen, die bei späteren Maßnahmen wieder korrigiert wurden.

Westmittelfranken blieb von den negativen Auswirkungen der frühen Dorferneuerungen weitgehend weitgehend verschont. Es galt noch anfangs der 1980-er Jahre als wirtschaftlich sehr schwache Region. So wurden viele Dorferneuerungen erst später durchgeführt und drängte bei einer stärkeren Einbindung und Information der Bevölkerung in die Maßmahmen zeitbedingt bei gleichen Zielen auf eine andere Umsetzung.

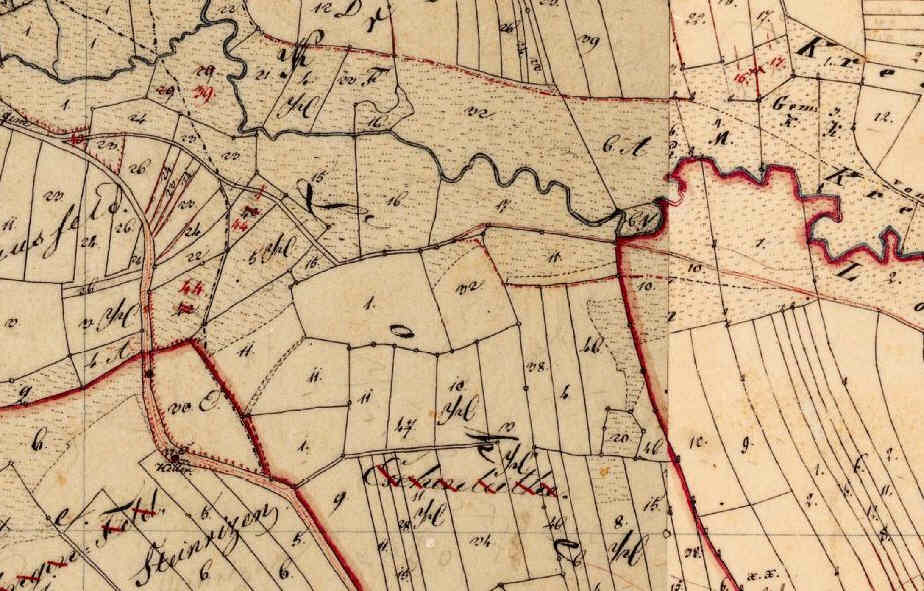

Uraufnahme

(1808-1864) : © 2013 Bayerische Vermessungsverwaltung

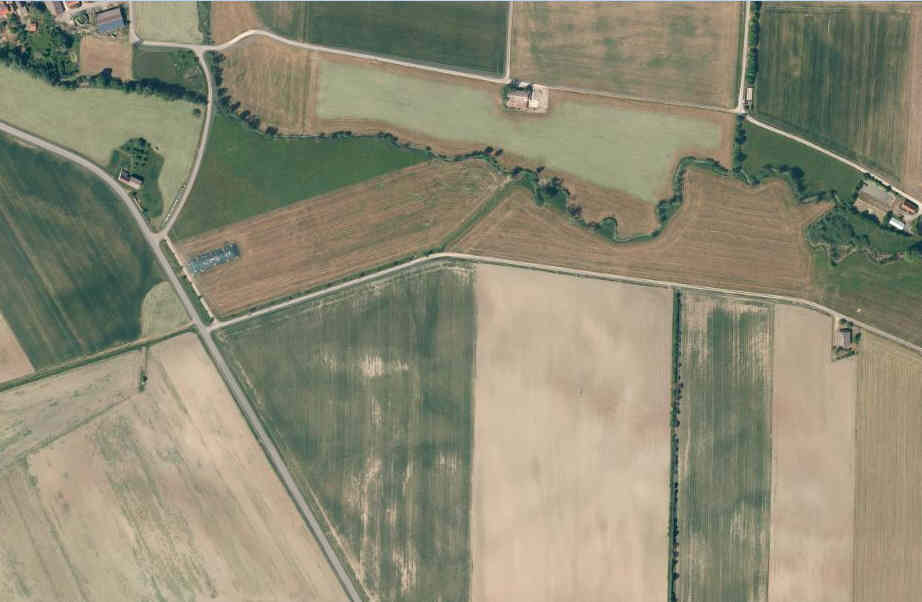

Digitales

Orthophoto : © 2013 Bayerische Vermessungsverwaltung

Das Beispiel von Bieg wurde in den 1980-er Jahren im bbbssssssss auf zwei Seiten als Beispiel dargestellt.

Denkmal für den Abschluss steht in der Nähe des Sportplatzes.

Staatspreis 1971/1972

Gruppenflurbereinigung

Schweinfurt-Süd mit den Verfahren Gochsheim, Grafenrheinfeld,

Grettstadt, Heidenfeld, Hirschfeld, Röthlein, Schwebheim, Sennfeld

alle Lkr. Schweinfurt

Fraenkischer Anzeigervom 3.3.201

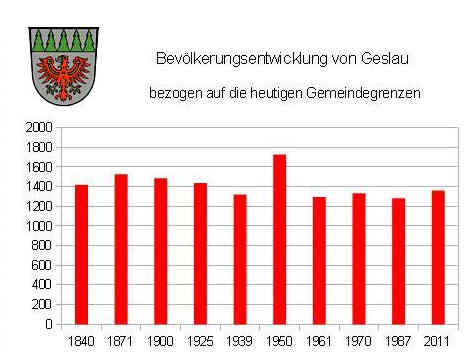

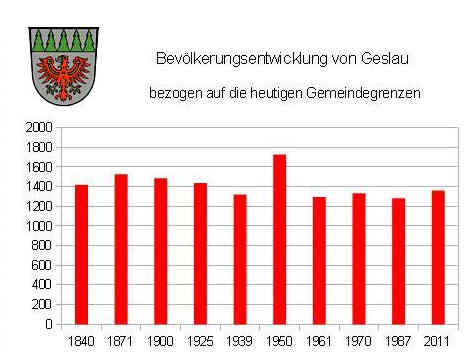

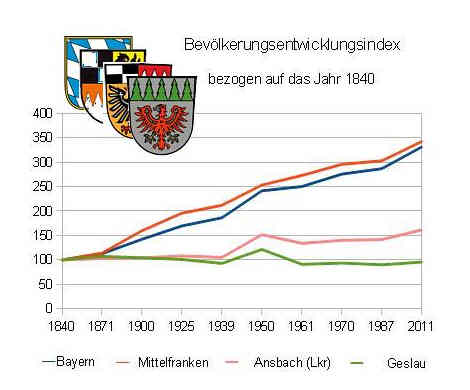

Abbildungen rechts: Grundlage - Datenbank Genesis Bayern

Zeichnung: Hm 2013

0

Siedlungserweiterungen - Wachstum an Siedlungsfläche, nicht an Einwohnern (noch nicht bearbeitet)

Das Problem der Altersstruktur (noch nicht bearbeitet)

VersorgungsInfrastruktur (Geschäfte, Unternehmen) (noch nicht bearbeitet)