Ob Kräuter, Ochsengalle oder sogar Gips: Um den Geschmack

schlecht gewordenen Bieres zu übertünchen, versetzten

Brauer ihr Bier noch im Spätmittelalter mit den verschiedensten

Stoffen. Berauschende Mittel wie Bilsenkraut verstärkten

die Wirkung des Alkohols auf den Körper, und Erbsen und

Bohnen ersetzten oftmals das teurere Getreide. Am 23. April 1516

wurde dies schließlich gesetzlich verboten: An diesem Tag

wurde im Rahmen einer bayerischen Landesordnung das Reinheitsgebot

für Bier erlassen, demzufolge Bier lediglich Wasser, Hopfen

sowie zu Malz veredelte Gerste enthalten dürfe. Später

wurde diese Regelung auf ganz Deutschland ausgeweitet, sie ist

damit das älteste noch heute gültige Lebensmittelgesetz.

Zum 500-jährigen Jubiläum zeigt das TECHNOSEUM in Mannheim

deshalb vom 19. Februar bis zum 24. Juli 2016 die Sonderausstellung „Bier.

Braukunst und 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot“.

Befüllung der Fässer bei der Hoepfner Brauerei,

1900. Bild: Hoepfner-Brauerei, Karlsruhe

"Die 189 Brauereien in Baden-Württemberg – von

Kleinstbrauereien bis zu großen Mittelständlern – brauen

handwerklich extrem gutes Bier“, so Hans-Walter Janitz,

Geschäftsführer des Baden-Württembergischen Brauerbundes. „Neben

dem Prinzip Klasse statt Masse sind es die meisten Biersorten

aller Bundesländer, die Baden-Württembergs Brauwirtschaft

so stark machen. Diese regionale Biervielfalt liegt uns am Herzen,

weshalb wir die Ausstellung in Mannheim gerne fördern.“

Neben

Regional- und Lokalgeschichte zeigt die Schau im TECHNOSEUM auch,

wie sich Technik-, Sozial- und Kulturgeschichte beim Thema Bier

miteinander verschränken: „Schließlich waren

es bayerische Brauer, die dem Tüftler Carl Linde den Auftrag

gaben, eine Kältemaschine zu konstruieren, mit der sich

gärendes Bier kühlen ließ: der Vorläufer

unserer heutigen Kühlschränke“, unterstreicht

Projektleiterin Dr. Anne Mahn. Technische Innovationen wie der

Kronkorken, der 1892 patentiert wurde, oder die Entwicklung der

Dose hatten auch gesellschaftliche Auswirkungen, da sich durch

sie die Trinkkultur von der Kneipe ins heimische Wohnzimmer verlagerte. Neben

Regional- und Lokalgeschichte zeigt die Schau im TECHNOSEUM auch,

wie sich Technik-, Sozial- und Kulturgeschichte beim Thema Bier

miteinander verschränken: „Schließlich waren

es bayerische Brauer, die dem Tüftler Carl Linde den Auftrag

gaben, eine Kältemaschine zu konstruieren, mit der sich

gärendes Bier kühlen ließ: der Vorläufer

unserer heutigen Kühlschränke“, unterstreicht

Projektleiterin Dr. Anne Mahn. Technische Innovationen wie der

Kronkorken, der 1892 patentiert wurde, oder die Entwicklung der

Dose hatten auch gesellschaftliche Auswirkungen, da sich durch

sie die Trinkkultur von der Kneipe ins heimische Wohnzimmer verlagerte.

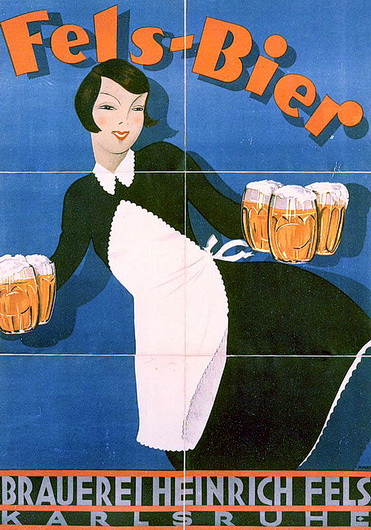

Werbeplakat der Brauerei Heinrich Fels aus Karlsruhe, 1920.

© Technoseum Mannheim

Nicht zuletzt war Bierbrauen in früheren Zeiten vor allem

Frauensache und ein Sudkessel oftmals fester Bestandteil der

Mitgift – erst mit der Technisierung änderte sich

dies. Neben Rausch, Sucht und Prävention beschäftigt

sich die Ausstellung außerdem mit der Vermarktung des Bieres,

bei der Lokalpatriotismus und Heimatgefühl im Mittelpunkt

stehen – weshalb nicht zuletzt das Bier auch als Imagefaktor

für das Selbstbild der Deutschen eine große Rolle

spielt. „Bier ist ein Getränk, das jeder kennt. Gleichzeitig

ist es heute oftmals das Produkt eines hoch technisierten Herstellungsprozesses“,

so TECHNOSEUM-Direktor Prof. Dr. Hartwig Lüdtke. „Es

ist damit als Thema wie geschaffen für eine vielseitige

Ausstellung in einem Museum, das sich sowohl der Industrialisierung

als auch der Alltagskultur widmet.“ Hier ist Bier nie aus

Die Ausstellung lädt mit über 300 Exponaten auf 800

Quadratmetern zu einer Zeitreise durch 4.000 Jahre Bierbrauen – angefangen

beim Brotbrei der Sumerer über den Beginn der industriellen

Herstellung im späten 19. Jahrhundert bis hin zum Craft-Beer-Trend

in heutiger Zeit. „Die Besucherinnen und Besucher können

sich über die historische Entwicklung ebenso informieren

wie über Rohstoffe, die Bierherstellung und den Weg zum

Konsumenten – deshalb lag es nahe, die Bierkiste als gestaltendes

Element einzusetzen, ein Objekt, das sowohl der heute hochkomplexen

Distribution eines Massenproduktes dient als auch beim Endkonsumenten

bekannt ist“, erläutert Stefan Nowak von der Agentur

nowakteufelknyrim, die die Ausstellungsarchitektur beisteuerte.

Große Objekte wie eine Sudhaube, ein Stammwürzekühler,

ein Verschneidbock, eine Abfüllanlage und eine Bierkutsche

machen den Brauprozess und die Verteilung des Bieres nachvollziehbar.

Diverse Brauereien wie Eichbaum in Mannheim, die Woinemer Hausbrauerei

oder Rothaus aus dem Hochschwarzwald haben hierfür Leihgaben

zur Verfügung gestellt.

Die Besucherinnen und Besucher können

auf Tablets virtuelles Bier brauen, Bierdeckel bedrucken oder

an einer Hörstation Trinksprüchen aus aller Welt lauschen.

TECHNOscouts zeigen die einzelnen Schritte im Brauprozess, indem

sie eine Jodprobe auf Stärkereste durchführen und den

Alkoholgehalt messen. Zwischendurch kann man an der Craft-Beer-Theke

verweilen und einen Schluck Bier probieren – allerdings

nur nach 14.00 Uhr und wenn man mindestens 16 Jahre alt ist:

Denn auch der Umgang mit Alkohol sowie seine Kehrseiten sind

wichtige Themen der Schau. So zeigen verschiedene Stationen,

welche Auswirkungen Alkohol auf den Körper hat und wie sich

die eigene Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss verändert. Die Besucherinnen und Besucher können

auf Tablets virtuelles Bier brauen, Bierdeckel bedrucken oder

an einer Hörstation Trinksprüchen aus aller Welt lauschen.

TECHNOscouts zeigen die einzelnen Schritte im Brauprozess, indem

sie eine Jodprobe auf Stärkereste durchführen und den

Alkoholgehalt messen. Zwischendurch kann man an der Craft-Beer-Theke

verweilen und einen Schluck Bier probieren – allerdings

nur nach 14.00 Uhr und wenn man mindestens 16 Jahre alt ist:

Denn auch der Umgang mit Alkohol sowie seine Kehrseiten sind

wichtige Themen der Schau. So zeigen verschiedene Stationen,

welche Auswirkungen Alkohol auf den Körper hat und wie sich

die eigene Wahrnehmung unter Alkoholeinfluss verändert.

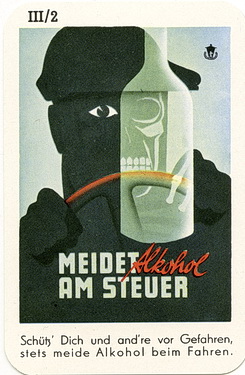

„Meidet Alkohol am Steuer”: Ein Quartettspiel

aus den 1970er Jahren. © Technoseum Mannheim Keine Durststrecke im Rahmenprogramm

Darüber hinaus bietet das Museum mit Vorträgen, Braukursen

Bierverkostungen, Workshops und Führungen zahlreiche Blicke über

den Braukesselrand: So referieren Experten im TECHNOSEUM unter

anderem über die Kulturgeschichte des Bieres, über

die Brau- und Getränketechnologie oder den Boom von Trachten

und Traditionen im Zeichen des Oktoberfestes.

Am Tag des Deutschen

Bieres, dem 23. April, können die Besucherinnen und Besucher

Bierkreationen von regionalen Braumeistern verkosten oder bei

einem Sensorikseminar die Sinne schärfen. Immer freitags

sowie an Sonn- und Feiertagen lädt das Museum um 14.00 Uhr

zur öffentlichen Führung durch die Ausstellung, die

im regulären Eintrittspreis inbegriffen ist. Außerdem

werden After-Work-Führungen angeboten, bei denen auch ein

Feierabendbierchen in der Arbeiterkneipe des Museums nicht fehlt – oder

man nimmt an einer Führung am 17. März teil, dem St.

Patrick’s Day: Dann nämlich steht der aktuelle Craft-Beer-Trend

im Mittelpunkt der Führung. Und wer noch mehr Interesse

an Hopfen und Malz hat, kann die Katalogbroschüre erstehen

(ISBN-Nr. 978-3-9808571-8-5, 10,00 Euro im Museumsshop): Auf

164 Seiten kann man die Geschichte des Bierbrauens noch einmal

in Ruhe zu Hause nachlesen – am besten bei einem kühlen

Pils, wahlweise auch alkoholfrei. |