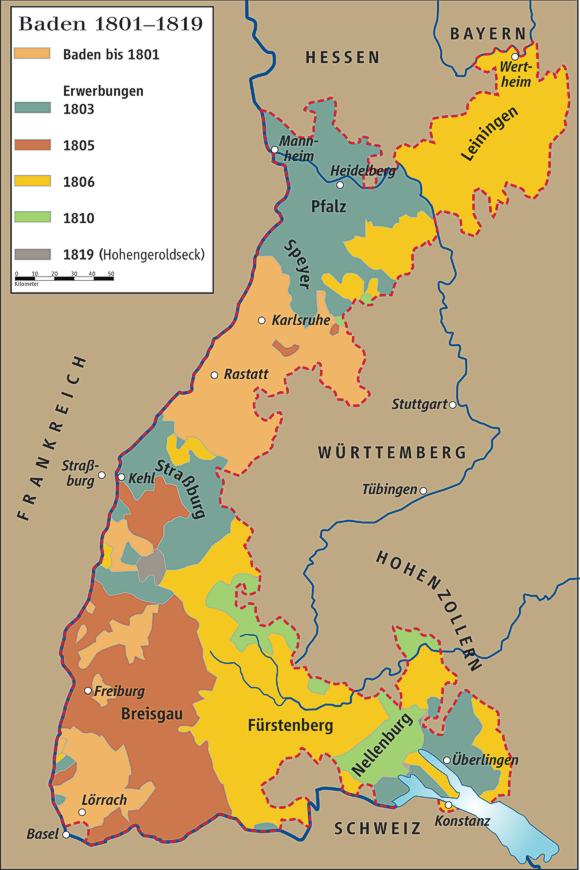

Erwerbungen Badens 1802 - 1819. Karte: Wikimedia Commons/ziegelbrenner

CCA-SA 3.0

Auf Wunsch Napoleons wurde Baden mit dem Ende des

Alten Reiches auf ein Vielfaches seines alten Besitzes vergrößert.

Ziel war für den Franzosenkaiser, einen Mittelstaat zu schaffen,

der als Vorfeld gegen die weiteren süddeutschen Staaten dienen konnte.

Durch die Vergrößerung auf eine strategisch eigentlich unsinnige

Form konnte Napoleon die politische Abhängigkeit steigern; sie wurde

dann durch eine Bindung an das Kaiserhaus - die

Ehe des Erbprinzen Karl mit Napoleons Adoptivtochter Stéphanie Beauharnais

- auch verwandtschaftlich untermauert.

Warum ausgerechnet das kleine

Baden zum MIttelstaat aufgebaut wurde, hatte mehrere Gründe.

Zum einen stand mit dem greisen Markgrafen Karl Friedrich ein Fürst

zur Verfügung, der einerseits Tradition verkörperte, andererseits

über diese erhebliche Aufwertung (er wurde zunächst Kurfürst, dann

Großherzog) aber dem französischen Einfluss offen stand. Die anderen

beiden Mächte wären Bayern gewesen, das mit einer Vergrößerung

der Kurpfalz zu groß geworden wäre, und Österreich, das durch Napoleons

Politik gerade aus dem Reich hinausgedrängt werden sollte.

Bis 1801 bestand Baden aus den (1771 vereinigten)

alten Markgrafschaften Baden-Baden und Baden-Durlach mit dem zu

Baden-Durlach gehördenden Gebieten der Oberen Markgrafschaft um Emmendingen

und im Markgräflerland. Der Reichsdeputationshauptschluss 1803 gab

die rechtsrheinische Kurpfalz sowie die rechtsrheinischen Territorien

der Hochstifte Speyer, Straßburg, Basel und Konstanz an Baden.

1805 kamen Vorderösterreich (samt dem von ihm abhängigen Gebiet der

ortenauischen Reichsritterschaft) dazu, mit der Gründung des Rheinbunds

1806 die Gebiete der Fürstentümer Fürstenberg und Leiningen. Territoriale

Ausgleichsverträge brachten 1810 das Gebiet der Landgrafschaft Nellenburg

und 1819 die ehemalige Grafschaft Hohengeroldseck an Baden.

Großformatige

Karte zur Zuordnung einzelner Orte Großformatige

Karte zur Zuordnung einzelner Orte |

Glasfenster aus Schloss Baden-Baden mit dem seit 1807 festgelegten

großherzoglichen Staatswappen). Die beiden Wappentiere Badens

halten einen Schild mit den Wappen der altbadischen und der zwischen

1802 und 1806 erworbenen: die Kurpfalz, die Ortenau, Teile der

Hochstifte Speyer (mit Bruchsal), Straßburg (mit Ettenheim) und

Konstanz, das Großpriorat Heitersheim, Teile der Grafschaft Eberstein,

das Stift Odenheim, die Reichsstadt Gengenbach, die Grafschaft

Bonndorf, Salem, Petershausen, die Reichenau, Ohningen, die Reichsstädte Überlingen

und Pfullendorf, die Grafschaft Hauenstein, Rheinfelden, Mainau,

Blumenfeld, die Kommenden Beuggen und Freiburg, Konstanz, Villingen

und Bräunungen. Unter dem Schild sind die Wappen jener Standesherrschaften

dargestellt, die der Souveränität des Großherzogs unterstellt

sind.

Baden-Baden, 1806

Bemaltes Glas, 185 x 84 cm (mit. Rahmen)

Privatbesitz |