|

"Der menschliche Witz ist von den ältesten Zeiten her

auf allerley Mittel bedacht gewesen, das Andencken berühmter Personen

und merckwürdiger Begebenheiten zu verewigen und unsterblich zu

machen. Von allen in diese Absicht angewandten Bemühungen ist

ihm wohl keine besser gelungen, als da er auf den Einfall gerathen,

dasjenige, was er der Vergessenheit entreißen wollte, auf Gold,

Silber und Ertz zu prägen und der Nachwelt in Müntzen vorzulegen",

schrieb anno 1759 der Zweibrückener Gymnasiallehrer Friedrich

Ludwig Exter (1714 - 1787) in seinem dem Kurfürsten Karl Theodor

gewidmeten "Versuch einer Sammlung von pfältzischen Medaillen"

im Vorwort.

Der Sonnenkönig Ludwig XIV. war einer der ersten Regenten der

Neuzeit, der sich der Wirkung der Medaille als Propagandamittel

zur Verfolgung staatspolitischer Ziele bewusst war. Er beschäftigte

einen großen Stab an Wissenschaftlern und Künstlern in seiner

Akademie, um entsprechende Emblemata zusammenzustellen, die als

Rückseitenbilder für seine "Histoire métallique" Verwendung und

wie Flugblätter und Flugschriften reißenden Absatz weit über die

Grenzen des eigenen Landes hinaus fanden. Dominieren im 16. Jahrhundert

in erster Linie die Wappen der Herrscherhäuser die Rückseiten

der Medaillen, so fließen im 17. Jahrhundert verstärkt historische

Ereignisse oder die Darstellung politischer Ziele und Haltungen,

kunstvoll ausgedrückt durch eine barocke Allegorie, in die Gestaltung

von Medaillenrückseiten ein.

Auch Liselotte von der Pfalz hatte

eine leidenschaftliche Vorliebe für solche Medaillen. Aus ihrer

umfangreichen Korrespondenz mit den Verwandten an den europäischen

Höfen wissen wir, dass die Herzogin von ihrem Vater Karl Ludwig

das lebendige Interesse für Numismatik geerbt hat. Zwar galt ihre

besondere Liebe antiken Münzen, daneben aber auch europäischen

und orientalisch geprägten, ebenso Medaillen und selbstverständlich

pfälzischen Stücken, die sie sogleich in ihr Münzkabinett einordnete,

wenn sie ihrer habhaft werden konnte.

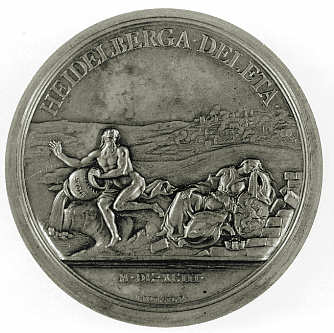

Die obige Medaille wird

dabei ihrer besonderen Aufmerksamkeit nicht entgangen sein. Sie

lenkt des Blick des Betrachters auf die Ereignisse des Jahres

1693, "da die Zorn-Schale Gottes völlig über Heydelberg sollte

ausgegossen, und sie wegen ihren Sünden mit einer scharffen Zucht-Ruthe

heimgesucht wurden,."(Johann Peter Kayser, 1733) - gemeint ist

das denkwürdige Ereignis der zweiten Zerstörung Heidelbergs am

22. Mai 1693 im so genannten Pfälzischen Erbfolgekrieg.

An diesem

Tag vollendeten die Truppen des französischen Sonnenkönigs unter

ihrem Brigadier Mélac das Zerstörungswerk, das sie vier Jahre

zuvor, im Januar 1689, begonnen hatten. Nachdem ihnen die Stadt

kampflos in die Hände gefallen war, pferchte man die Bevölkerung

in der Heiliggeistkirche zusammen und setzte die Kirche in Brand.

Auf dem Schloss sprengte man den Pulverturm, der zusammen mit

den übrigen Gebäuden des Areals und den Häusern der Stadt in hellen

Flammen aufging. Die Stadt und ihre Bewohner wurden Opfer des

Großen Brandes, der viele Häuser bis auf die Keller zerstörte.

Auf der Suche nach Beutegut und verwertbarem Metall öffnete man

sogar die kurfürstlichen Gräber und warf die Gebeine der Bestatteten

auf die Straße.

Ludwig XIV., dem man in diesem Fall Rachegefühle

nicht absprechen kann, feierte die Meldung von der völligen Zerstörung

Heidelbergs mit einem Festgottesdienst und ließ aus Genugtuung

darüber eine Gedenkmünze anfertigen.

Die Vorbereitung hierfür

hatte die Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres zu

leisten. Die klassisch kurze Formulierung der Devise gemahnt in

ihrer Unerbittlichkeit und Endgültigkeit an die von dem älteren

Cato während des dritten punischen Krieges zur geflügelten Redewendung

gewordene Äußerung: "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"

(Im übrigen beantrage ich, Karthago müsse zerstört werden"), die

wie im Fall Heidelberg auch das Wiederansiedlungsverbot der vertriebenen

Einwohner beinhaltete. Nach der Intention des Dichters Boileau

(1636 - 1711) hat der Maler und Kupferstecher Sebastian Le Clerc

(1637-1714) den Entwurf gestaltet, für den dann im Laufe des Jahres

1694 der Hofmedailleur Jérome Roussel (1663 - 1713), der an der

Histoire métallique du règne de Louis XIV. beteiligt war, die

Wachsmodelle und Stempel für die Medaille lieferte.

Wir erkennen

auf der Vorderseite den Kopf Ludwigs XIV. mit Allongeperücke und

Lorbeerkranz im Profil nach rechts und der Umschrift LUDOVICUS

MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS. Am Halsabschnitt H.(ierome) ROUSSEL.F(ecit).

Die Rückseite zeigt im Vordergrund links den bärtigen Flussgott

Neckar, eine Wasserurne ausleerend, rechts die trauernde, nach

antikem Vorbild gewandete Stadtgöttin Heidelberga. Sie sitzt weinend

auf dem zerbrochenen ovalen Wappenschild mit dem Heidelberger

Löwen und stützt sich auf die Trümmer der Zerstörung. Der Hintergrund

öffnet den Blick auf eine Landschaft mit dem brennenden Heidelberg,

die Umschrift HEIDELBERGA - DELETA verkündet "Heidelberg ist zerstört".

Im Kreissegment findet sich die Jahreszahl M-DC-XCIII, darunter

H. ROUSSEL F(ecit).

Das Exemplar des Kurpfälzischen Museums wurde

1867 auf Ansuchen des Heidelberger Rechtsanwalts Albert Mays in

der Pariser Münze aus dem Originalstempel nachgeprägt und der

Städtischen Altertümersammlung des Grafen Charles de Graimberg

überlassen. Inwiefern die brutalen Verwüstungen großer Teile des

Rheinlandes im Pfälzischen Erbfolgekrieg ihr militärisches Ziel

erreichten und dazu beitrugen, dass der französische Festungsgürtel

gegenüber den im Türkenkrieg erfolgreichen Truppen des Kaisers

und des Reichs standhalten konnte, da aus den entvölkerten und

zerstörten Landstrichen keine ernstlichen Gegenaktionen zu fürchten

waren, ist bis heute umstritten. Sicher hingegen ist, dass das

Ansehen Frankreichs und seines Königs in der öffentlichen Meinung

Europas eine ungeheure Einbuße erlitt. Die Empörung im Reich über

die französischen Gräueltaten war allgemein und wurde zusätzlich

durch eine entsprechende Publizistik angeheizt. Getroffen und

bis in ihre Träume geplagt war die unglückliche Liselotte von

der Pfalz. Kurfürst Philipp Wilhelm sprach gar vom "occidentalischen

Türken", der solches anrichtete.

Die negative Langzeitwirkung der französischen Zerstörungspolitik

war im Fühlen und Denken nicht nur der Pfälzer noch bis ins 20.

Jahrhundert hinein spürbar und die geschichtlichen Ereignisse

aus jener Zeit blieben weit über den pfälzischen Raum hinaus ein

populärer, emotionsbefrachteter Gesprächsstoff.

Text: Frieder Hepp

|