|

Wetter contra

Klima

In der vorgelegten

Ausarbeitung wurden die Messergebnisse vornehmlich eines

Wetterelementes, nämlich der Lufttemperatur in verschiedenen

bodennahen Höhen bis 2 m, teilweise der Bodentemperatur oder der

Wassertemperatur, an insgesamt 16 räumlich nahe

beieinanderliegenden Stationen des Taubertales im Ortsteil Tauberzell

der Gemeinde Adelshofen in unterschiedlichen Diagrammen ausgewertet.

Die Absicht dabei

lag darin verschiedene das Mikroklima beeinflussende Faktoren wie

- der Exposition des

Hanges

- dem Gefälle

des Hanges,

- der Beschattung

des Hanges durch das umgebende Relief,

die tages- bzw.

jahreszeitlich abhängig vom Sonnenstand (Elevation und Richtung)

die neben der großräumigen Wetterlage die einfallende

Strahlungsmenge je Flächeneinheit bestimmen,

- dem

Reliefunterschied in der Umgebung des Messstandortes quer und parallel

zum Hanggefälle,

- der Lage am Hang

oder im Tal,

zirkulationsbedingte

lokale Effekte wie Inversionswetterlage oder zirkulationshemmende

Wirkung besitzen zu untersuchen.

Daneben spielen

für das bodennahe lokale Wetter eine Reihe weiterer Faktoren

eine Rolle wie

- die Art der

Bodenbedeckung bzw. die Art des Bodens (Verhältnis von

Einstrahlungsenergie zu Ausstrahlungsenergie) sowie

- die aktuelle

Niederschlagssituation oder die Bodenfechte bzw. die Transpiration der

Pflanzen, die durch die Verdunstungskälte einen kühlenden

Effekt auf zumindest bodennahe Schichten haben sowie

- die

Windgeschwindigkeit und die relative Luftfeuchte, die wiederum die

Verdunstung und damit die Temperatur beeinflussen kann.

Auch diese

Größen sind (jahres)zeitabhängige oder von der

allgemeinen Wetterlage abhängig.

Insgesamt

erweist sich damit das Mikrowetter im Vergleich zum weitmaschig

gelegten amtlichen Netz der Klimastationen, deren Ergebnisse der

Öffentlickeit überwiegend als Mittelwertsdiagramme zur

Verfügung stehen, die dazu noch in vorgegebener 2-m-Höhe

unter künstlich vereinheitlichten Bedingungen gemessen werden als

äußerst differenziertes und auch teilweise kompliziert zu

verstehendes aber reales Phänomen.

Einige wenige

Diagramme aus den vorherigen Punkten sollen dies verdeutlichen. Zur

ausführlichen Darstellung und Interpretation verweisen wir auf die

obigen Ausführungen.

|

|

© Bayerische

Vermessungsverwaltung 2010

|

|

Beispiel für

den Temperaturgang an einer Station im Laufe eines Tages

|

Lage der Stationen

im Luftbild

|

|

|

|

|

Thermisches

Normalprofil quer durch das Taubertal bei Tauberzell

|

Temperaturinversion

im Taubertal

|

|

|

|

|

Beispiel für

einen Expositionsvergleich in Bodennähe ...

|

... und in

50 cm Höhe

|

Der

Zeitpunkt der Erhebung Ende April wurde bewusst gewählt, da er an

den Anfang des Rebaustriebes in Tauberzell fiel. Wie bedeutsam ein

einziger Tag bzw. eine einzige Nacht für Ernte oder Missernte und

damit dass das Mikrowetter - nicht einmal das bereits gemittelte

Mikroklima sein kann mag die an die 0°-Grenze heranreichende

Temperaturinversion an den beiden Messtagen sein. Übertroffen

wurde diese noch durch die Nächte am ...

Denkt man weiter

und an die Prognosen, die infolge eines globalen Klimawandels regional

unterschiedliche Aussagen (für Nord- und Südbayern in

Richtung extremerer Klima- und Wetterverhältnisse)

prognostizieren, so mag das mikroklimatische Wettergeschehen noch viel

größere Kapriolen schlagen - in welche Richtung bleibt hier

aufgrund der komplexen, teils im naturwissenschaftlichen Sinn

chaotischen Verhältnisse aus deterministischem Unverständnis

heraus offen.

Wetter,

Messungen und Schüler

Die

Geländeerhebungen wurden mit den Schülern der Klasse 11 b und

11 c des Reichsstadt-Gymnasiums im Rahmen einer zweitägigen

Geländeexkursion mit einfachen Messgeräten erhoben. Grobe

Fehlmessungen, bedingt durch Ablesegenauigkeit oder geringfügige

Standortabweichungen der wechselnden Schülergruppen an den

einzelnen Messpunkten wurden - wo erkennbar bei den einzelnen

Stationen gekennzeichnet. Dass Erdkunde dann Spass machen kann, wenn

man das "d" streicht und zu "Erkunde!" kommt, gepaart mit einem

stressfreien Erlebnistag, erfuhr der Verfasser bei nächtlichen

Lagerfeuergesprächen und auch aus den Augen mancher, die ansonsten

im herkömmlichen Unterricht mit Erdkunde wenig anzufangen

wissen.

Der Umgang mit

Computerprogrammen zur Auswertung von Daten an sich war vor 20 Jahren

etwas Neues.

Die Tatsache -

selbst erhobene Daten zunächst in ein Datenbankprogramm und dann

in Diagramme umzusetzen - bevor diese selbst in Gruppenarbeit

interpretiert werden verbindet Kenntnisse über arbeitstechnische

Fertigkeiten mit modernen Medien und konventieonellen

"Frage-Antwort-Unterricht" in lehrerzentrierter Form. Die

Vorgehensweise veranlasste einige Schüler nach 2 Stunden

Arbeit im Computerraum zu der ungläubigen und fordernden Aussage

"Wollen Sie das etwa alles selbst machen?", die eigentlich sagen

sollte: "Wir wollen das nun aber wirklich auch selbst machen!" .

Vielleicht und hoffentlich (!) ist dies im Vergleich mit sogenannten

Freiarbeitunterrichtestechniken die Aufgabe der im G-8 anvisierten

Intensivierungsstunden in der Oberstufe. Der Autor ist auf jeden Fall

skeptisch!

Aus

Zeitgründen konnten nicht alle Diagramme im Unterricht in

Gruppenarbeit erstellt werden. Allerdings wurden die Ergebnisse im

Unterricht interpretiert oder zumindest vorgestellt.

Im Einzelnen

für den "konventionellen Unterricht" bedeutsam sind, teilweise zur

Übertragung auf großräumig wirkende Klimafaktoren

geeignet:

- die

Normalschichtung der unteren bodennahen Schicht (->

Temperaturschichtung der Troposphäre)

- die

Inversionswetterlage ( -> Beckenlagen, -> Nutzungsrisiko, ->

Smogbildung)

- Tag- und

Nachtzirkulation in einem Tal,

- der Einfluss der

Exposition und der Bodenbedeckung auf das Mikroklima

- der Einfluss von

Gewässern (-> Modell für maritime, kontinentale Effekte im

Großraum)

|

|

|

|

Die

Temperaturinversion mit Inversionsgrenze an der Nebelschicht morgens um

7 Uhr

|

|

|

|

|

|

Das Verhalten des

Rauches an der Inversionsgrenze, in Hangnähe erfolgt weiterer

Aufstieg!

|

|

|

|

|

"Modell

Taubertalzirkulation" und ihre Übertragung auf Beckenlagen, hier:

Geslau-Colmberger Becken

|

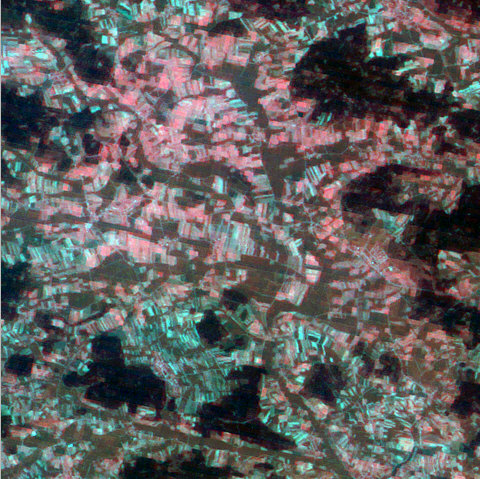

Thermische

Unterschiede (Tagsituation) im Geslau-Colmberger Becken mit einem

Farbkomposit unter Verwendung des Thermischen Infrarotkanales von

LANDSAT sichtbar gemacht

|

|

|

Bodennahe

Inversion morgens gegen 7 Uhr im Geslau-Colmberger Becken

|

- Tag- und

Nachtzirkulation in einem Tal,

- der Einfluss der

Exposition und der Bodenbedeckung auf das Mikroklima

- der Einfluss von

Gewässern (-> Modell für maritime, kontinentale Effekte im

Großraum)

... und wie

geht es im Unterricht weiter?

Die Aufarbeitung

durch den Lehrer in Form von HTML-Seiten selbst ist unbefriedigend aus

mindestens zwei Gründen:

- die

zeitmässig beschränkte Beteiligung der Schüler an der

Auswertung einerseits und

- der nur mangelhaft

direkt ersichtliche mögliche räumliche Bezug anderseits.

Hier muss man nun

bei GIS-Techniken bzw. GIS-Programmen ansetzen:

- GIS

ermöglicht durch Rasterdaten die Einbindung von Fotos, Karten,

Luft- und Satellitenbildern,

- im Overlay mit der

Verteilung der Messstationen im Gelände

- die Darstellung

der Messergebnisse gebunden an die Stationen in Diagrammen sowie

- in Verbindung mit

Spezial-GIS-Programmen die Erzeugung von Hangneigungs- und

Expositionskarten aus in SchulGIS anhand der Digitalisierung der

Höhenlinien erzeugten DGMs

Die Konsequenz ist

daher eine Unterrichtseinheit über grundlegende Techniken von

GIS-Programmen am Beispiel des Taubertalprojektes:

- Digitalisierung

der Höhenlinien der TK 1:25000 von Tauberzell in

Gruppenarbeit

- Nutzungskartierung

Tauberzell (Rebflächen bereinigt/unbereinigt, Steinriegel, Wald,

Ackerfläche) in Gruppenarbeit und anschließender

Zusammenführung in einem Layer

- Kartierung der

ersichtlichen Erosionserscheinungen anhand eines Luftbildes

|