von Kurator Oliver

Sänger M.A.

Trotz der beeindruckenden Anzahl von 400 Objekten auf einer

rund 900 qm großen Ausstellungsfläche ist es ein gewagtes

Unternehmen, die lange Zeit von 900 Jahren badischer Landesgeschichte

in einer Ausstellung darzustellen. Aber wollte man wirklich die „gesamte“ Geschichte

erzählen, müsste man unweigerlich scheitern.

Deshalb war eine Orientierung notwendig, sowohl bei der Entwicklung

eines Konzepts, als auch bei der Auswahl der Objekte und der

Gestaltung der Ausstellung selbst.

|

|

"Roter Teppich" zur Urkunde mit der ersten Erwähnung des

"Markgrafen von Baden" (1112, Staatsarchiv Bamberg) |

Zwei wichtige Leitlinien standen dabei im Vordergrund:

1. Chronologie: Der Besucher kann in der Ausstellung einen Gang

durch die Landesgeschichte Badens unternehmen, von der erstmaligen

Erwähnung des Titels „Markgraf von Baden“ im

Jahr 1112 bis zur Gegenwart – und der Frage, was Baden

heute noch ist. Die Ausstellung ist in neun thematische Einheiten

gegliedert, die jedoch nicht immer einem Jahrhundert entsprechen.

Vielmehr liegt ein Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert, dem vier

der neun Einheiten gewidmet sind.

2. Geschichten erzählen: Die Ausstellung erzählt die

Landesgeschichte in Form einzelner Geschichten, die von wichtigen

Ereignissen oder herausragenden Persönlichkeiten handeln,

sich aber auch mit Vorstellungen und Stereotypen über Baden

beschäftigen. Eine solche Geschichte umfasst jeweils etwa

vier bis sechs Objekte und soll vom Besucher als Einheit wahrgenommen

werden.

Durch die Ausstellung…

Wusstest du, dass Uhu aus Baden kommt? Sind Bollenhut und Kuckucksuhr

typisch badisch? Am Eingang der Ausstellung empfängt den

Besucher ein offener Raum, an dessen Wänden ihn einige Statements

zum Nachdenken über sein eigenes Bild von Baden anregen

sollen: Welche Ideen und Vorstellungen bringt der Besucher mit?

Wird er sein Baden-Bild in der Ausstellung bestätigt finden

oder entdeckt er Neues, Überraschendes, ihm Unbekanntes?

Ein „Roter Teppich“ führt den Besucher direkt

zu dem Objekt, das uns den Anlass für das Landesjubiläum

und die Große Landesausstellung lieferte: Das Original

der Kaiserurkunde aus dem Jahr 1112 mit der erstmaligen Erwähnung

eines „Markgrafen von Baden“.

|

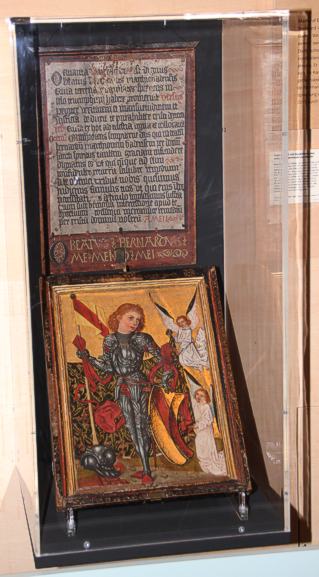

Votivtafel mit einer der frühesten Darstellungen

des Seligen Bernhard von

Baden

Oberrhein, 1480-1484.

Haus Baden

|

|

Bevor der Besucher nun seine Reise in die 900-jährige Geschichte

startet, fällt ihm vielleicht noch eines ins Auge: Die Ausstellungsarchitektur.

Er sieht eine Architektur, deren natur belassene Holzwände

sinnbildhaft für Schlichtheit und Bodenständigkeit

stehen – Charaktereigenschaften, die den Badenern oft von

außen zugeschrieben werden und die sie auch gerne für

sich in Anspruch nehmen. Das zweite prägende Element der

Ausstellungsarchitektur sind die Blenden vor den Vitrinen: Sie

sind farblich den neun Ausstellungsgruppen zugeordnet, so dass

eine Orientierung erleichtert wird. Die modernen Farben der Blenden

entsprechen der Innovation und dem stetigen Wandel, die den Verlauf

der badischen Geschichte bestimmt haben.

Die erste Ausstellungsgruppe „Die Markgrafschaft – Ursprung

und Ausbau“ beschäftigt sich mit der Entwicklung Badens

im Mittelalter. Zentral im Raum steht die Inszenierung eines „Burgbergs“ mit

den drei wichtigsten Burganlagen der Markgrafen von Baden: die

Namen gebende Burg Hohenbaden bei Baden-Baden, die Hochburg bei

Emmendingen, und die Burg Rötteln bei Lörrach. Zentrale

Objekte dieser Gruppe sind ein Messkelch aus der Stiftskirche

Baden-Baden und das sogenannte Pfälzer Lehenbuch aus dem

Generallandesarchiv Karlsruhe, das aus konservatorischen Gründen

allerdings nur für drei Monate im Original gezeigt werden

kann. Diese beiden Objekte stehen für den Aufstieg und Fall

der Markgrafen von Baden im Mittelalter.

Aus dem Besitz des Hauses Baden kommt eine auf 1490-1494 datierte

Votivtafel mit einer der ältesten bildlichen Darstellungen

des seligen Bernhard von Baden. Und schließlich dokumentiert

ein Teil einer romanischen Türlaibung aus dem Alten Schloss

in Stuttgart, die noch immer Erstaunen hervorrufende Tatsache,

dass die württembergische Residenz eine Gründung der

Markgrafen von Baden ist.

Die zweite Ausstellungsgruppe trägt den Titel „Geteiltes

Land – entzweit und wiedervereint“, hier geht es

um die Zeit der badischen Landesteilung zwischen 1535 und 1771.

Höhepunkt dieses Ausstellungsbereichs ist die sogenannte „Markgrafentafel“ von

Hans Baldung gen. Grien von 1509/10 aus der Staatlichen Kunsthalle

Karlsruhe, ein Objekt, das dieses Haus normalerweise nicht verlässt.

Zu Ehren des Landesjubiläums wurde eine Ausnahme gemacht,

da die „Markgrafentafel“ in der Großen Landesausstellung

hier in ihrem historischen Kontext gezeigt werden kann: als ein

Schlüsseldokument für die badische Landesteilung.

Streitobjekt in der Vergangenheit und bedeutendes Werk der

badischen Geschichte: Die Markgrafentafel, ein Werk Hans Baldung

Griens von 1509/10. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Außergewöhnlich schön sind die Blätter

aus einem der wenigen erhalten gebliebenen „Tulpenbücher“ des

Karlsruher Stadtgründers Markgraf Karl Wilhelm.

In der Ausstellung werden allerdings nicht die bekannten Motive

aus dem Band gezeigt, der sich in der Badischen Landesbibliothek

befindet, sondern die weithin unbekannten Darstellungen aus dem

Besitz des Generallandesarchivs. Diese Handzeichnungen sind in

ihrer originalen Farbigkeit bis heute erhalten geblieben, weshalb

aus konservatorischen Gründen jeweils nur ein Blatt im monatlichen

Wechsel gezeigt werden kann. Ins Auge springt schließlich

in dieser Gruppe noch ein Diorama, das den Bau einer Schanze

zur Zeit des „Türkenlouis“ genannten Markgraf

Ludwig Wilhelm zeigt. Es wurde gefertigt von der AG MINIFOSSI,

einer Arbeitsgemeinschaft der Friedrich-Ebert-Schule Schopfheim,

die sich seit Jahren mit großem Engagement der Erforschung

der Schanzen und Linien des Türkenlouis im Schwarzwald widmet.

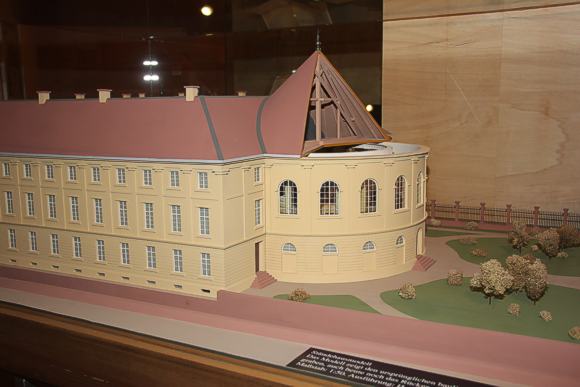

Der dritte Ausstellungsbereich „Baden in Bewegung – Reformen,

Recht und Reaktionen“ beginnt mit einem Modell des Karlsruher

Ständehauses, des zentralen Orts der politischen Entwicklung

Badens im 19. Jahrhundert. Bei diesem Thema dürfen natürlich

die badische Verfassung, der Liberalismus und die Revolution

von 1848/49 nicht fehlen.

Modell des 1944 zerstörten Ständehauses, Sitzungsort des badischen

Landtags

Der Blick des Besuchers soll aber auch auf weniger bekannte

oder schwierige Aspekte der Geschichte des 19. Jahrhunderts gelenkt

werden. So nimmt eine englische Karikatur die bisweilen grotesk

anmutenden Umstände der Gründung des Großherzogtums

Baden von Napoleons Gnaden gezielt aufs Korn. Ein „alemannisches“ Fastnachtskleid

aus Venezuela bringt ein Stück Baden aus der Fremde in die

Ausstellung, und eine patriotische Bronzefigur aus der Zeit des

Krieges von 1870/71 belegt, dass nationalistische Überlegenheitsgefühle

auch in Baden Verbreitung fanden. Schließlich ist der Stab

des Freiburger Erzbischofs Hermann von Vicari ein eindrucksvolles

Dokument für den sogenannten „Kulturkampf“,

die Auseinandersetzung des liberalen Staats mit der katholischen

Kirche.

Erfindungen aus Baden bilden den Schwerpunkt des vierten Teils „Stadt-Land-

Fluss – Innovationen im langen 19. Jahrhundert“.

Hier ist die Laufmaschine von Karl Drais in einer historischen

und einer modernen Variante zu sehen, eine Medienstation macht

die erste Fernfahrt mit einem Automobil durch Bertha Benz für

den Besucher erfahrbar, und ein Stoffdruckmodel steht für

die Anfänge der Industrialisierung. Bekannte Marken aus

Baden wie Rothaus, Maggi, Gütermann, Uhu und Vivil sind

vertreten, aber auch die Werbung für diese Marken: Historische

Glasplakate und Emailschilder, die in Offenburg und Ortenberg

produziert wurden, wo sich bis ins 20. Jahrhundert ein Zentrum

der Werbemittelindustrie befand.

Bekannte Namen wie Johann Peter Hebel, Heinrich Hansjakob oder

Hermann Hesse sind im fünften Bereich der Ausstellung „Kultur-Land

Baden – erlesen und anregend“ zu finden.

Johann Peter Hebel ist eine für die badische Identität

prägende

Figur, denn mit seinen „Alemannischen Gedichten“ machte

er den Dialekt salonfähig. In einer Hörstation ist

der Sprachklang dieser Gedichte zu hören – für

Nicht-Badener auch auf Hochdeutsch. Heinrich Hansjakob, Pfarrer

und Volksschriftsteller, war zeitlebens ein unbequemer Kopf.

Die Ausstellung präsentiert eine Büste, die er sich

eigens anfertigen ließ. Sie zeigt eine Personifikation

der römisch-katholischen Kirche – blind, taub und

stumm! Und auch Hermann Hesse darf im Kanon der kulturellen Landesvertreter

nicht fehlen. In seinem Refugium in Gaienhofen am Bodensee war

er von der Menge der ihm unerwünscht zugesandten Schriften

so genervt, dass er eine originelle Art der „Entsorgung“ erfand:

Ein Bodenschnitt durch einen Gartenweg beweist, dass sie dort

als „literarisches Fundament“ dienten.

Eine große Wand voller Kuckucksuhren bildet den Blickfang

im sechsten Themenbereich „Baden bunt – Blick hinter

die Klischees“ und liefert damit ein sicher vielen Besuchern

aus zahlreichen Souvenirshops des Schwarzwalds bekanntes Bild.

Doch ist die Kuckucksuhr wirklich so typisch für den Schwarzwald?

Was auf den ersten Blick eindeutig erscheint, hinterfragt ein

Blick auf die Entstehungsgeschichte. Gleichzeitig dokumentieren

moderne Uhren des Offenburger Künstlers Stefan Strumbel

und des Schwarzwälder Traditionsherstellers Rombach & Haas,

dass Kuckucksuhren auch ganz anders aussehen können. In ähnlicher

Form werden in der Ausstellung weitere Klischees und Stereotypen

hinterfragt: Die Trachten (mehr als nur Bollenhut), der Bollenhut

selber (eigentlich ein Württemberger), das Badnerlied (eigentlich

ein Soldatenlied), und Kaspar Hauser (wahrscheinlich kein badischer

Prinz).

Im siebten Teil „Grenzlage – Ankommen im 20. Jahrhundert“ ist

ein zentrales Exponat aus der Dauerausstellung des Badischen

Landesmuseums in einem veränderten Kontext zu sehen. Die

großherzogliche Krone, ansonsten im Thronsaal zu finden,

verpackt im Koffer. Die Monarchie ist zu Ende, Baden wird Republik.

In der Zeit der sogenannten „Weimarer Republik“ herrschten

in Baden weitgehend stabile 4 politische Verhältnisse, vielerorts

machte sich Aufbruchstimmung breit. Im Bereich der Architektur

und des Städtebaus versinnbildlichen diese Aufbruchstimmung

die neuen Gartenstädte und insbesondere die Dammerstock-Siedlung

in Karlsruhe. Sie und die Gartenstadt Freiburg-Haslach sind in

der Ausstellung durch Architekturmodelle vertreten, die eigens

für diesen Anlass von Studenten der Hochschule Karlsruhe – Technik

und Wirtschaft angefertigt wurden.

Auch das dunkelste Kapitel badischer Geschichte wird in der

Ausstellung nicht ausgespart: die Zeit des Nationalsozialismus.

In Baden ging es keineswegs „liberaler“ zu als in

anderen Teilen Deutschlands. „Zwischen Tätern und

Opfern“ ist dieser achte Themenbereich überschrieben,

der sich beiden Sichtweisen zuwendet. Einen Blick auf die Täter

wirft die Geschichte der beiden prominentesten badischen Nationalsozialisten

Robert Wagner und Walter Köhler, deren verschiedene Schicksale

exemplarisch aufzeigen, wie unterschiedlich mit den Tätern

nach der NS-Zeit verfahren wurde: Der Eine wurde kurz nach Kriegsende

zum Tode verurteilt und hingerichtet, der Andere kam durch die

Entnazifizierung und wurde später ein erfolgreicher und

angesehener Geschäftsmann. Beklemmung lösen Exponate

wie das Ausgangsbuch der Heil- und Pflegeanstalt Emmendingen

aus, in dem ab 1940 mit dem nüchternen bürokratischen

Vermerk „verlegt im Zuge planwirtschaftlicher Maßnahmen“ die

Patienten aufgelistet sind, die im Rahmen der sogenannten „Euthanasie“-Maßnahme

zur Ermordung bestimmt waren. Gezeigt wird zudem ein Häftlingsgeschirr

aus dem KZ-Außenlager Haslach im Kinzigtal, welches die

primitiven Lebensumstände dokumentiert, unter denen viele

Häftlinge den Tod fanden.

Die Vereinigung der Länder Baden und Württemberg zum

neuen Südweststaat 1952 ist schließlich eines der

Themen im neunten und letzten Ausstellungsbereich „Dasein

im deutschen Südwesten – Badische Identitäten“.

In einer Hörstation kommt mit dem damaligen (süd-)badischen

Staatspräsidenten Leo Wohleb der wohl prominenteste und

vehementeste Kämpfer für ein selbständiges Land

Baden zu Wort. Und was kann nach 1952 noch an „badischen“ Geschichten

erzählt werden? In den 1970er Jahren waren die Erfahrungen

Badens als Grenzland sicherlich auch bestimmend für den

Widerstand gegen das geplante Atomkraftwerk Wyhl in Südbaden.

Nachvollziehen kann der Ausstellungsbesucher dies dank einer

Hörstation, in der Teilnehmer des damaligen Protestes von

ihren Beweggründen erzählen. Schließlich wartet

die Ausstellung an ihrem Ende nochmals mit einem Höhepunkt

auf: Mit Porträts des badischen Unternehmerpaares Franz

und Aenne Burda von Andy Warhol.

Am Ende der Ausstellung sind noch einmal die Besucher gefragt,

wenn die eingangs gestellte Frage nach ihrem Bild von Baden wieder

aufgegriffen wird: Es erwartet sie eine Wand mit Monitoren, auf

denen zu sehen – und über Kopfhörer auch zu hören – ist,

was heutige Badener und nicht-Badener über den Landesteil

im Südwesten denken. Diese Statements wurden bereits im

Vorfeld der Ausstellung in der „Baden-Box“ aufgezeichnet,

die über mehrere Wochen im Einkaufszentrum „Ettlinger

Tor“ in Karlsruhe stand. Für die Dauer der Ausstellung

wird sie im „Baden-Forum“, dem museumspädagogischen

Aktionsraum zu finden sein. Dort können alle Besucher ihre

eigene badische Geschichte erzählen. Originelle, geistreiche,

witzige, hintergründige, eben „typisch badische“ Beiträge

haben eine gute Chance, in die Monitorwand aufgenommen und somit

Teil der Ausstellung zu werden.

|