Bei der landeskundlichen Aufnahme von Badens unterschiedlichen

Regionen kamen neben den naturräumlichen Begebenheiten (Landschaftsform,

Geologie, Klima etc.) den kulturellen Gestaltungsmerkmalen ihrer

Bewohner (Bodenbearbeitung, Wirtschafts-, Siedlungs- und Bauweise)

besondere Bedeutung zu. Geografen, Historiker, Volkskundler Sprachwissenschaftler

und Baumeister begegneten sich auf diesem Feld früher interdisziplinärer

Forschung, in dem es vor allem für die historisch orientierten

Fächer um die Entdeckung alter verschütteter Quellen

und Befunde ging, die schließlich gemeinsame deutsche Wurzeln

freilegen und vermitteln sollten.

Neben den vielgestaltigen dörflichen Siedlungsbildern wurden

insbesondere die landschaftstypischen Hausformen zu Trägern

stammesgeschichtlicher Traditionen formuliert: Die alemannischen

Vorfahren in Baden bevorzugten das sogenannte Einhaus mit allen

Wohn-, Arbeits-, Speicher- und Stallräumen unter einem großen

schützenden Dach, die fränkischen Mitbewohner errichteten

hingegen jeweils eigene Gebäude für die unterschiedlich

genutzten Wohn- und Lebensbereiche (Mehrbaugehöfte). Tatsächlich

lassen sich eine Reihe ausdifferenzierter Haus- und Gehöftsentwicklungen

aufzeigen (s. Karte Gehöftformen in Baden), die jedoch meist

lokalen situationsbedingten Verhältnissen Rechnung tragen

und weniger dem dunklen Ahnenerbe verpflichtet sind.

Die heutige historische Hausforschung klassifiziert ländliche

Bauwerke entsprechend ihres technikgeschichtlichen Entwicklungsstands.

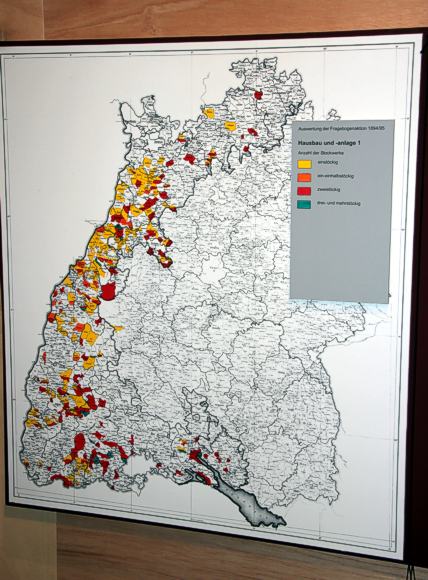

Der Befund des Fragebogenmaterials zeichnet ein breites, nahezu

geschlossenes Band von Einhäusern vom südlichen Hochrhein über

Hotzenwald, Süd- und Hochschwarzwald, mittlerer und nördlicher

Schwarzwald bis vor die Tore von Karlsruhe. Mehrbaugehöfte

ziehen sich deutlich entlang des Oberrheins vom Breisgau bis

in den Kraichgau und ins Gebiet des östlich gelegenen Enztals.

Im Odenwald war der Haustyp des ungeregelten Haufengehöfts

vorherrschend, allerdings weisen die Fragebogenangaben wenige

Belege auf. Es hatte sich aus dem ein- oder zweigeschossigen

Wohnstallhaus (Einhaus) entwickelt. Die heutige historische Hausforschung klassifiziert ländliche

Bauwerke entsprechend ihres technikgeschichtlichen Entwicklungsstands.

Der Befund des Fragebogenmaterials zeichnet ein breites, nahezu

geschlossenes Band von Einhäusern vom südlichen Hochrhein über

Hotzenwald, Süd- und Hochschwarzwald, mittlerer und nördlicher

Schwarzwald bis vor die Tore von Karlsruhe. Mehrbaugehöfte

ziehen sich deutlich entlang des Oberrheins vom Breisgau bis

in den Kraichgau und ins Gebiet des östlich gelegenen Enztals.

Im Odenwald war der Haustyp des ungeregelten Haufengehöfts

vorherrschend, allerdings weisen die Fragebogenangaben wenige

Belege auf. Es hatte sich aus dem ein- oder zweigeschossigen

Wohnstallhaus (Einhaus) entwickelt.

Bild: Verbreitungskarte "Hausbau und -anlage - Zahl der Stockwerke"

Die Einhäuser des Schwarzwalds konnten ein- oder zweigeschossig

sein. Man untereilt sie heute in regionale Varianten: Kinzigtäler

Haus (ein- oder zweigeschossig), Gutachtäler Haus (ein-

oder zweigeschossig), Schwarzwälder Höhenhaus im Raum

Furtwangen-Schönwald (zweigeschossig), Elztälerhaus

(zweigeschossig), Dreisamtälerhaus (teilweise zweigeschossig),

Münstertäler Haus, Wiesentäler Haus, Albtäler

Haus (Firstständertyp) und Hotzenhaus (Firstständertyp).

Im Nordschwarzwald waren eigentlich klassische Einhäuser

um zusätzliche landwirtschaftliche Nebengebäude (Heuhütten)

erweitert. Diese Variante hatten im 17. und 18. Jahrhundert eingewanderte

Tiroler Holzfäller aus ihrer Heimat mitgebracht.

Im Oberrheintal mit seinen oft geschlossenen Haufen- und Straßendörfern

standen überwiegend die Mehrbauhoftypen - Hakenhof, Dreiseithof,

Streckhof und Haufengehöft, aber auch Einhäuser in

ein- oder zweistöckigen Ausführungen. Mangelnde Holzbaumaterialien

(Holzknappheit im Schwarzwald durch Bergbau und Export) führten

hier zur vorherrschenden Fachwerk- oder Stein Im Oberrheintal mit seinen oft geschlossenen Haufen- und Straßendörfern

standen überwiegend die Mehrbauhoftypen - Hakenhof, Dreiseithof,

Streckhof und Haufengehöft, aber auch Einhäuser in

ein- oder zweistöckigen Ausführungen. Mangelnde Holzbaumaterialien

(Holzknappheit im Schwarzwald durch Bergbau und Export) führten

hier zur vorherrschenden Fachwerk- oder Stein

bauweise. Besonders ansprechende Beispiele fanden sich in den

sogen. Kniestockhäusern (eineinhalb Stockwerke) mit ihren

reizenden Schopf- und Wetterdächlein.

Bild rechts: "Jungbauernhof" in Gutach. Bildarchiv Badische

Heimat 11098 (nicht in der Ausstellung).

Die Frage nach dem bevorzugten Material zur Bedachung der Häuser

beschäftigte Bewohner und Obrigkeit schon lange. Stroh in

dichten Bündeln (Schauben) auf der Dachfläche zusammengefügt

und aus besonders geeigneten langhalmigen Getreidesorten (z.B.

Winterroggen, aus der Reutbergwirtschaft gewonnen), war schon

seit dem 18. Jahrhundert als bedrohlicher Brandfaktor ins Visier

der landesherrlichen Administration geraten. Ein Blick über

die Dachlandschaften Badens im Jahr 1894 zeigt in der Tat nur

noch wenige Strohdächer im Südschwarzwald, Dächer

mit Holzschindeln sind ähnlich selten notiert. Die Frage

nach der Art der Bedachung ländlicher Bauten hat offensichtlich

viele Auskunftspersonen nicht sonderlich bewegt. Ihren Blick über

die Dächer des eigenen Dorfes haben jedenfalls auffallend

wenige Gewährsleute gerichtet.

|