Die Präsentation „Barock – Nur schöner

Schein?“ stellt Charakteristika der facettenreichen Epoche

in sechs Ausstellungsbereichen vor. Diese ordnen die Exponate

nach den Themen „Raum“, „Körper“, „Wissen“, „Ordnung“, „Glauben“ und „Zeit“.

Der Rundgang erstreckt sich über rund 1.200 qm auf zwei

Stockwerken im Museum Zeughaus der Reiss-Engelhorn-Museen. Während

passend zur Entdeckung ferner Länder exotische Pflanzenornamente

an den Wänden emporranken, spiegeln sich die strenge Symmetrie

und die Sichtachsen barocker Gartenanlagen in den Bauelementen

der Ausstellungsarchitektur wider.

„Raum“

In der Barockzeit betreiben die Europäer eine frühe

Globalisierung und beginnen einen die Kontinente übergreifenden

Kulturaustausch. Neue Handelsrouten werden erschlossen, Güter

aus fernen Ländern gelangen in die alte Welt. Neue Eindrücke

und Erkenntnisse erweitern buchstäblich den Horizont.

Einschneidende

Fortschritte in Schiffbau und Navigation sowie exaktere Karten

und Globen (Foto links: Erd- und Himmelsgloben) machen weite

Seereisen an die afrikanische und asiatische Küste sowie

nach Amerika erst möglich.

Monate-, teils sogar jahrelang sind die Schiffe unterwegs. Sie

bringen kostbare Waren wie Gewürze, Kaffee oder Porzellan

nach Europa. Gehandelt werden neben Luxusgütern aber auch

Sklaven für die beginnende Plantagenwirtschaft. Nicht nur

Kaufleute, sondern auch immer mehr Künstler, junge Adelige

auf Grand Tour, Gesandte, Pilger oder Missionare begeben sich

auf teils gefährliche und strapaziöse Reisen zu Lande

und zu Wasser. In ihrem Gepäck befinden sich Reiseberichte,

Karten, Taschengloben und sogar eigens für Reisen gefertigtes

Mobiliar oder Geschirr. Reiseberichte, Kunstwerke und Theaterkulissen

entführen jedoch nicht nur an wirklich existierende Ziele,

sondern auch fiktive Länder stehen hoch im Kurs. Ein bekanntes

Beispiel sind Gullivers Abenteuer in Liliput, mit denen der Schriftsteller

Jonathan Swift (1667-1745) der damaligen Gesellschaft den Spiegel

vorhält. Einschneidende

Fortschritte in Schiffbau und Navigation sowie exaktere Karten

und Globen (Foto links: Erd- und Himmelsgloben) machen weite

Seereisen an die afrikanische und asiatische Küste sowie

nach Amerika erst möglich.

Monate-, teils sogar jahrelang sind die Schiffe unterwegs. Sie

bringen kostbare Waren wie Gewürze, Kaffee oder Porzellan

nach Europa. Gehandelt werden neben Luxusgütern aber auch

Sklaven für die beginnende Plantagenwirtschaft. Nicht nur

Kaufleute, sondern auch immer mehr Künstler, junge Adelige

auf Grand Tour, Gesandte, Pilger oder Missionare begeben sich

auf teils gefährliche und strapaziöse Reisen zu Lande

und zu Wasser. In ihrem Gepäck befinden sich Reiseberichte,

Karten, Taschengloben und sogar eigens für Reisen gefertigtes

Mobiliar oder Geschirr. Reiseberichte, Kunstwerke und Theaterkulissen

entführen jedoch nicht nur an wirklich existierende Ziele,

sondern auch fiktive Länder stehen hoch im Kurs. Ein bekanntes

Beispiel sind Gullivers Abenteuer in Liliput, mit denen der Schriftsteller

Jonathan Swift (1667-1745) der damaligen Gesellschaft den Spiegel

vorhält.

Das Fremde übt im Barock eine große Faszination aus.

Nicht nur bisher unbekannte Gewürze und Speisen finden Eingang

in Europa, sondern auch exotische Motive, Pflanzenmuster und

Ornamente erfreuen sich großer Beliebtheit. Filigranes

Porzellan, Kunstwerke und Alltagsgegenstände spiegeln diese

Begeisterung in der Ausstellung wider. Barocke Stillleben aus

Früchten und Gemüse inspirierten die zeitgenössischen

Künstler Ori Gersht und Andrzej Maciejewski zu ihren Werken.

Eine Mitmachstation bietet den Besuchern die Gelegenheit, den

Duft ferner Länder zu schnuppern, der mit neuen Lebensmitteln

nach Europa kommt. Globen und Karten, eine Kutscheninszenierung,

ein Schiffsmodell, Reiseberichte und -utensilien holen die große

weite Welt ins Museum.

„Körper“

Unter der Überschrift „Körper“ widmet sich

die Ausstellung Schönheitsidealen und -rezepten, der Hygiene,

der Esskultur und der medizinischen Versorgung im Barock.

Im Barock gibt es kein einheitliches Schönheitsideal. Neben

einer Vorliebe für Üppigkeit existiert auch ein von

der Antike inspiriertes Ideal der Schlankheit. Maler stellen

schöne nackte Körper dar. Ein beliebtes Motiv sind

biblische Szenen wie der Heilige Sebastian, die büßende

Maria Magdalena oder Susanna im Bade, die körperliche Schönheit

mit Tugend verbinden.

Eindrucksvolle

Beispiele kommen aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien und

den Königlichen Kunstmuseen Belgiens in Brüssel.

Auch eine zeitgenössische Interpretation reiht sich in den

Bilderreigen ein: Der niederländische Fotograf Hendrik Kerstens

setzt sich in seinen Arbeiten auf ironische Weise mit den Alten

Meistern auseinander (Bild rechts: © Hendrik Kerstens). Eindrucksvolle

Beispiele kommen aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien und

den Königlichen Kunstmuseen Belgiens in Brüssel.

Auch eine zeitgenössische Interpretation reiht sich in den

Bilderreigen ein: Der niederländische Fotograf Hendrik Kerstens

setzt sich in seinen Arbeiten auf ironische Weise mit den Alten

Meistern auseinander (Bild rechts: © Hendrik Kerstens).

Um den Schönheitsidealen nachzueifern, greifen Frauen und

Männer zu allerlei Tricks und modischen Accessoires. Durch

Korsetts und Rockunterbauten wird die Silhouette der Frau geformt

und die Taille betont. Männer erlangen die gewünschte

imposante Statur dank hoher Absätze, voluminöser Kleidung

und üppiger Perücken.

Sauberkeit spielt im Barock in den gehobenen Kreisen eine wichtige

Rolle. Aus Angst, dass durch Wasser gefährliche Krankheitserreger

in die Haut eindringen, ergreift man andere Hygienemaßnahmen:

Man reibt sich mit Tüchern ab, reinigt die Haare mit Puder

und parfümiert sich. Hemden werden oft gewechselt und müssen

makellos weiß sein. Gebadet wird zu medizinischen Zwecken

mit Badezusätzen. Bei manchen Schlössern entstehen

sogar Badehäuser als exklusive Stätten der Entspannung.

Auch bei den Essgewohnheiten wird der Unterschied zwischen Arm

und Reich deutlich. Der Barock ist geprägt durch verheerende

Hungersnöte und rauschhaften Überfluss. Raffinierte

Speisen in aufwändiger Präsentation auf überreich

gedeckten Tafeln an den Höfen stehen einer spärlichen

Küche bei der einfachen Bevölkerung gegenüber.

Auch neue Luxusgüter wie Tee, Kaffee und Schokolade bleiben

der Oberschicht vorbehalten. Unter dem Motto „Biersuppe

und Austernfrühstück“ bewundern die Besucher

unter anderem unterschiedliche Geschirrformen und das „Neue

Salzburgische Kochbuch“ aus dem Jahr 1719 zeigt, wie man

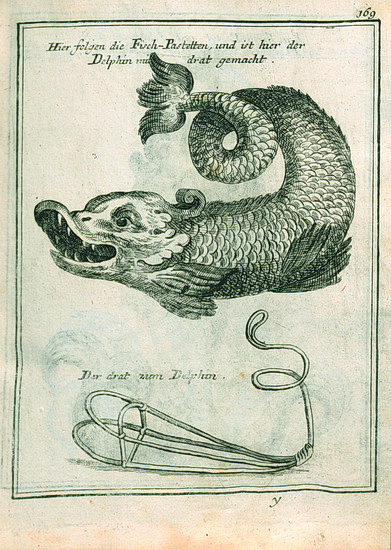

ungewöhnliche Leckerbissen wie Delphinpastete zubereitet.

Conrad Hagger, Augsburg 1719,Drahtgestell für Delphinpastete

aus „Neues Saltzburgisches Koch-Buch“.

Kupferstich auf Papier.

Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz. © Stadtbibliothek

Mainz

Ebenso wie bei der Esskultur richtet sich die medizinische Versorgung

nach gesellschaftlichem Rang und Vermögen. Am Hof und in

der Stadt ruft man den Arzt, auf dem Land geht man zum Barbier

oder behilft sich mit überlieferten Hausmitteln. Die Entdeckung

des Blutkreislaufes und Erkenntnisse aus der Anatomie verändern

die Medizin. Doch obwohl sie ihre theoretische Grundlage verloren

haben, halten sich Methoden wie Aderlass oder Schröpfen

noch lange. „Wissen“

Technische Innovationen des 17. und 18. Jahrhunderts ermöglichen

bahnbrechende Entdeckungen. Mit Fernrohren werden Sterne und

Weltraum erforscht, Mikroskope eröffnen Einblicke in die

für das bloße Auge unsichtbaren Welten des Allerkleinsten.

Galileo Galilei (1564- 1641/1642) erforscht die Gestirne, William

Harvey (1578-1657) entdeckt den Blutkreislauf, Antoni van Leeuwenhoek

(1632-1723) beobachtet im menschlichen Speichel Bakterien und

Isaac Newton (1643-1727) beweist die Gesetze der Schwerkraft.

Neben Traktaten präsentiert die Ausstellung zahlreiche wissenschaftliche

Instrumente, die den Fortschritt in der Barockzeit deutlich machen.

Darunter befindet sich eine wahre Rarität: eines der wenigen

erhaltenen Mikroskope von Antoni van Leeuwenhoek. Der vermögende

Tuchhändler aus Delft brachte sich die Kunst des Mikroskopbaus

selbst bei und avancierte mit seinen neuen Erkenntnissen zum „Vater

der Mikroskopie“.

Die Alchemie vereint naturwissenschaftliche und philosophische

Aspekte. Vorrangiges Ziel seriöser Alchimisten ist es, mit

Hilfe chemischer Verfahren das Unreine vom Reinen zu trennen.

Immer bestimmender wird jedoch der Versuch aus unedlen Metallen

Gold herzustellen. Ausschlaggebend dafür ist das gewachsene, der Repräsentationspflicht

geschuldete Prunkbedürfnis der Herrscher, dem allerdings

notorische Geldknappheit gegenübersteht. Viele Betrüger

tummeln sich hier, was die Alchemie vermehrt mit Okkultismus,

Hexerei und Aberglauben in Verbindung und in Verruf bringt.

Maria Sibylla Merian, Metamorhosis insectorum Surinamensium.

Amsterdam, 1705. Kupferstich auf Papier, handkoloriert.

Georg-August-Universität, Niedersächsische Staats-

und

Universitätsbibliothek Göttingen. ©

SUB Göttingen, GR 2 Zool VI, 3904

Der Barockmensch nimmt die Welt zunehmend in Besitz und beginnt

sie zu erforschen und in Kunst und Wissenschaft abzubilden. Mineralogische

und botanische Interessen locken in ferne Regionen, die Reisenden

lernen eine fremdartige Flora und Fauna kennen. Diese wird mit

gebührender Genauigkeit betrachtet und anschließend

akribisch in reich bebilderten Folianten dargestellt. Die Kupferstecherin

und Naturforscherin Maria Sibylla Merian (1647-1717) widmet sich

auf ihren Reisen beispielsweise erstmalig der Insekten- und Pflanzenwelt

Surinams und hält ihre Beobachtungen in kunstvollen Kompositionen

fest. Auf Merians Arbeiten direkten Bezug nimmt die zeitgenössische

niederländische Künstlerin Joos van de Plas, die sich

in ihrem Werk mit der Metamorphose des Schmetterlings auseinandersetzt.

Die barocken Wunder- oder Kunstkammern an zahlreichen Fürstenhöfen

befriedigen Repräsentationslust und naturwissenschaftliche

Neugier zugleich. Sie sind Zentren des Wissens in Europa. Weltliche

und geistliche Fürsten, wissenschaftliche Gesellschaften

und vereinzelt auch Kaufleute wetteifern um den Besitz jener

fremdartigen Kunstwerke und staunenswerten Naturschätze,

die aus den neu entdeckten Weltgegenden nach Europa gelangen.

Aber nicht nur ferne Länder stehen im Fokus der Sammelleidenschaft,

sondern auch vergangene Epochen.

Besonders die Antike erfreut sich großer Beliebtheit.

Münzen und Statuen werden gesammelt und zur Quelle der Geschichtsforschung,

antike Bauwerke auf Reisen besichtigt.

„Ordnung“

Eine feste Ordnung strukturiert sämtliche Lebenswelten in

der Barockzeit: die Ständehierarchie, den Staat, die Gesellschaft.

Jeder hat seine vorbestimmte Rolle innerhalb der Gesamtstruktur

zu erfüllen. Über allen steht der Fürst und jedem

Untertan ist eine feste Position in der Hierarchie zugewiesen.

Der fürstliche Machtanspruch gipfelt im Herrschaftssystem

des Absolutismus. Im Hofzeremoniell wird die fürstliche

Macht für alle demonstriert. Um ihre Position zu sichern

oder ihr Herrschaftsgebiet zu vergrößern, führen

die Könige im Barock zahlreiche Kriege. An einer Mitmachstation

probieren die Besucher am eigenen Leib die strikte Kleiderordnung

des Barock aus. Diese legt genau fest, welche Kleidung und Accessoires

von welchem Stand getragen werden dürfen. Um den strengen

Regeln zu entkommen, schlüpfen Adelige bei Kostümfesten

in die Rolle von Schäfern, Bauern oder Wirtsleuten. Auch

Malerei, Literatur und Theater entführen in freiere Welten.

Das Prinzip der Ordnung spielt bei der Anlage von Städten

und Gärten eine große Rolle. Grafiken in der Ausstellung

zeigen, wie Mannheim oder Karlsruhe geplant und angelegt wurden.

Idealstädte sollen ein wohlgeordnetes Kunstwerk sein, das

durch Regelmäßigkeit und Geschlossenheit besticht.

Im Machtzentrum steht die Residenz, nach der sich der hierarchisch

gegliederte Stadtplan ausrichtet. Im Barock werden auch Gärten

und Parkanlagen zu Kunstwerken. Der Gartenarchitekt André Le

Nôtre (1613-1700) setzt mit seinen Ideen für die Schlossanlagen

von Vaux-le-Vicomte und Versailles neue Maßstäbe.

Viele der weltlichen und geistlichen Herrscher lassen sich Gärten

nach französischem Vorbild anlegen und schaffen sich ihr

eigenes kleines Versailles.

Vue et perspective du Jardin de Madame La Dauphine a

Versailles. Pierre Aveline, Paris, 1689.

Kupferstich auf Papier.

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. © rem, Foto: Maria Schumann

Gestaltet mit den Elementen der Natur

entsteht ein vermeintlich grenzenloser, künstlicher Kosmos,

in dessen weitläufigen Flächen jedes Element einer

strengen räumlichen Ordnung unterliegt. Wichtige Merkmale

sind symmetrisch angelegte Sichtachsen und geometrische Formen.

Der barocke Garten ist Ausdruck für die Beherrschung der

Natur und Machtsymbol zugleich. Den barocken Formenschatz greift

auch der zeitgenössische Künstler Luc Merx in seinen

Lampen auf. „Glauben“

Die Glaubensspaltung prägt Europa im 17. und 18. Jahrhundert.

Die Konfessionen werden erbitterte Gegner, nur an wenigen Orten

ist ein friedliches Nebeneinander über längere Zeit

hinweg möglich. Protestanten und Katholiken bekämpfen

sich mit Waffengewalt in den Glaubenskriegen, durch Wortgewalt

in Predigten und auch durch Bildpropaganda auf Gemälden

und Flugblättern. „Glaubensflüchtlinge“,

die wegen ihres Bekenntnisses ihre Heimat verlassen müssen,

sind allgegenwärtig. Einen besonderen Weg schlägt Kurfürst

Karl Ludwig beim Wiederaufbau Mannheims nach der Zerstörung

im Dreißigjährigen Krieg ein. Er rief in deutscher,

französischer und niederländischer Sprache „alle

ehrlichen Leute von allen Nationen“ dazu auf, sich in Mannheim

niederzulassen und gestand unter anderem Religionsfreiheit zu.

Büßende Maria Magdalena. Orazio Lomi Gentileschi,

um 1626/1628.Öl auf Leinwand.

Kunsthistorisches Museum Wien. ©

KHM–Museumsverband Wien

Die Konfessionen finden neue Ausdrucksformen. Neue katholische

Orden propagieren neue Heilige als Antwort auf protestantische

Glaubensinhalte und zur Bindung der Gläubigen. Die Heiligenverehrung

erfährt im Barock einen besonderen Höhepunkt. Für

alle Lebenssituationen und Nöte des Alltags stehen diese

den Gläubigen als Fürbitter zur Verfügung. Anhand

einer Reliquie stellt die Präsentation beispielsweise den

Nepomuk-Kult vor, der während der Gegenreformation vor allem

in den Ländern der Habsburger populär wird.

Malerei, Architektur und Musik werden zu Propagandazwecken eingesetzt.

Die Künstler versuchen, den Gläubigen emotional zu

packen, indem sie die Verehrung von Heiligen und den Marienkult

prunkvoll umsetzen. Protestantische Glaubensbilder rücken

hingegen das Wort Gottes und die Erlangung der Gnade Gottes ins

Zentrum. Ihre Darstellungsformen sind meist eher bescheiden und

nüchtern. Allerdings besteht der Dualismus vom schlichten

wortorientierten Protestantismus und dem prächtigen gegenreformatorischen

Katholizismus nicht immer.

Kriege und Seuchen einerseits sowie neue Erkenntnisse und Errungenschaften

in Wissenschaft und Technik andererseits wecken Zweifel an den

kirchlichen Glaubenssätzen. Die Reformation führt zu

einer der schwersten Krisen des Papsttums. Der Mensch des Barock

fühlt sich mit seinen Sorgen und Ängsten zunehmend

alleingelassen und zieht sich in individuelle Frömmigkeit

zurück. Hilfestellung bei der persönlichen Andacht

bieten die Bibel oder auch Bilder aus dem Leben der Heiligen.

Im Bereich „Glauben“ stehen sich in der Ausstellung

die Werke von zwei der berühmtesten Barockmaler gegenüber.

Eine Darstellung des Apostel Paulus von Rembrandt (1606-1669),

eine Leihgabe aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien, und das

Bildnis einer lesenden Frau von Rubens (1577-1640) aus den Beständen

der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen.

Bildnis einer lesenden Frau. Peter Paul Rubens / Jan Boeckhorst,

1. Hälfte 17. Jahrhundert.Öl auf mehrteiliger Eichenholztafel.

Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. © rem, Foto: Jean Christen

Apostel Paulus. Rembrandt Harmensz van Rijn, 1633(?).Öl

auf Leinwand.

Kunsthistorisches Museum Wien. ©

KHM–Museumsverband Wien

„Zeit“

Gewaltige Kriege prägen das Leben der Menschen in der Barockzeit.

Neuigkeiten und Propaganda verbreiten sich dank Medien wie der

neu entwickelten Zeitung oder Flugblättern schneller als

je zuvor. In der Ausstellung ist mit der „Relation“ aus

dem Jahr 1609 die älteste erhaltene Zeitung der Welt zu

sehen.

Der Dreißigjährige Krieg, die sogenannten Reunionskriege

Ludwig XIV. und der Spanische Erbfolgekrieg erschüttern

das barocke Zeitalter und hinterlassen verwüstete Landstriche.

Künstler zeigen in ihren Werken das Kriegsgeschehen in

all seiner Grausamkeit. Die Verheerungen wirken lange nach, denn

sie vernichten einen Großteil der Bevölkerung nicht

nur in den unmittelbar betroffenen Gebieten. Seuchen tun ihr Übriges.

Der Tod droht zu jeder Zeit und an jedem Ort. Künstler zeigen in ihren Werken das Kriegsgeschehen in

all seiner Grausamkeit. Die Verheerungen wirken lange nach, denn

sie vernichten einen Großteil der Bevölkerung nicht

nur in den unmittelbar betroffenen Gebieten. Seuchen tun ihr Übriges.

Der Tod droht zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Pendule. Louis oder Jean Amant, Paris, um 1750-60. Messing,

Glas, Email, Gold. Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim. © rem,

Foto: Lina Kaluza

Angesichts von Pest, Kriegen und Katastrophen ist der barocke

Mensch von einem tief verwurzelten Todesbewusstsein geprägt.

Vanitas-Stillleben und Memento Mori-Darstellungen sind verbreitet.

Auf Bildern gemahnen prachtvolle, aber nur kurz blühende

Blumen an die Vergänglichkeit von Schönheit und Jugend

und an das schnelle Vergehen alles Irdischen.

Totenschädel, erlöschende Kerzen und rieselnde Sanduhren

sind eindrückliche Zeichen für das Verrinnen der Lebenszeit

und sehr beliebte Motive in Memento Mori-Bildern. Neben historischen

Vanitas-Darstellungen schlägt eine Barock-Punk-Performance

des zeitgenössischen Künstlers Ludger Engels die Brücke

in unsere Zeit. Das Stück „Semele Walk“ zur

Musik von Georg Friedrich Händel besticht durch auffällige

und exzentrische Kostüme der berühmten Designerin Vivienne

Westwood. Semeles Kleid ist aus ungewöhnlichem, mehrlagigem

Chiffon, der auf der einen Seite mit Goldbronze beschichtet und

auf der anderen Seite mit üppigen Blumenornamenten bedruckt

ist. Semeles Ende im Feuer wird bei jeder Bewegung durch das

unterschiedlich aufscheinende Material vorweggenommen.

Den Menschen im Barock ist jedoch nicht nur die Vergänglichkeit

der Zeit bewusst, die Zeit wird auch mit neuen Geräten gemessen.

Die geistlichen Lebenswelten, das absolutistische Hofzeremoniell

und das bürgerliche Organisationsbedürfnis benötigten

eine feste Struktur: Tages-, Jahres- und Lebensablauf werden

streng geregelt. Prunkuhren für den Adel, öffentlich

sichtbare Uhren und Uhren im bürgerlichen privaten Bereich

strukturieren den Tag und ermöglichten Planung und Verabredungen.

Die Geräte sind nicht nur funktional, sondern repräsentierten

auch den sozialen Status ihrer Besitzer. So wie Uhren den Tag,

teilen Kalender das Jahr ein. Sie halten religiöse und weltliche

Feste, Geburts- und Todestage und Tage für Aussaat, Ernte

und Aderlass fest.

Dass Zeit aber auch Anschauungs- bzw. Glaubenssache sein kann,

beweist die Nutzung zweier unterschiedlicher Kalender. Während

die Protestanten den Julianischen Kalender beibehalten, nutzen

die Katholiken den 1582 eingeführten Gregorianischen Kalender.

Die Differenz der beiden Kalender beträgt mehrere Tage.

|