Lehrkräfte, die ihren Unterricht durch den Einsatz von Multimedia wie Videos oder Audiomaterial bereichern möchten, stehen oft vor einer wichtigen Frage: Ist das überhaupt erlaubt? Ein Gutachten liefert zwar wichtige Erläuterungen, jedoch bleibt das Hauptproblem ungeklärt. Die optimale Lösung bleibt die Verwendung von freien Lizenzen für Bildungs- und Wissensinhalte aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Ob es sich um Bilder, Filme, kurze Videosequenzen oder Audiomaterialien wie Musik oder Podcasts handelt – Werke, die dem Urheberrecht unterliegen, dürfen nicht ohne Weiteres öffentlich gezeigt werden. Dies ist grundsätzlich nur mit der expliziten Erlaubnis derjenigen gestattet, die das fragliche Werk erstellt haben. Doch stellt sich die Frage: Zählt die Vorführung eines Videos in einer Schulklasse bereits als öffentliche Wiedergabe? Und selbst wenn das Abspielen im Unterricht erlaubt sein sollte: Inwieweit ist es gestattet, ein Werk zu modifizieren, um es beispielsweise an die spezifischen Anforderungen einer Lerneinheit anzupassen?

Ein Gutachten gibt Aufschluss

Viele Lehrkräfte dürften angesichts solcher Fragestellungen Unsicherheit verspüren. Wer im Internet nach Aufklärung sucht, stößt schnell auf widersprüchliche Aussagen. Deshalb hat Wikimedia Deutschland letztes Jahr ein Rechtsgutachten erstellen lassen. Dr. Gerald Spindler, Professor am Institut für Wirtschafts- und Medienrecht der Georg-August-Universität Göttingen, hat die relevanten Gesetzestexte und die bisherige Rechtsprechung untersucht und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis:

„Die Wiedergabe von Werken in einem geschlossenen Klassenverband ebenso wie in einem Kursverband in einer Schule stellt keine öffentliche Wiedergabe nach § 15 II, III UrhG bzw. Art. 3 I InfoSoc-Richtlinie dar. Dies gilt ebenso für Seminare an einer Hochschule, unabhängig davon, ob sie in Präsenz abgehalten werden oder über digitale Lehrformate mit Zugangsbeschränkung.“ Prof. Dr. Gerald Spindler, Gutachten im Auftrag von Wikimedia Deutschland, S. 13.

Lehrkräfte dürfen demnach urheberrechtlich geschützte Werke im Schulunterricht zeigen, solange ein geschlossener Klassenverband oder Kurs vorliegt, denn der ist rechtlich gesehen nicht öffentlich. Eine reine Vorführung für die Klasse, etwa durch direktes Abspielen aus Mediatheken ohne Speicherung auf Endgeräten, ist demnach keine „öffentliche Wiedergabe” im urheberrechtlichen Sinne. Deshalb muss hier weder eine individuelle Erlaubnis eingeholt werden noch greifen die Quotenerlaubnisse des Urheberrechtsgesetzes für Nutzung im Unterricht. Auch digitale Lehrveranstaltungen sind nicht öffentlich in diesem Sinne, solange eine digitale Zugangsbeschränkung wie etwa Passwortschutz besteht und die Teilnehmendenzahl mit der geschlossener Präsenzformate vergleichbar ist.

Wiedergabe ja, Speichern und Verändern nein

Gute Nachrichten also für Lehrkräfte. Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn Lehrkräfte ein urheberrechtliches Werk speichern oder verändern wollen. Denn alles, was über das reine Vorführen hinausgeht, ist und bleibt als urheberrechtliche Nutzungshandlung klärungsbedürftig. Der wohl wichtigste Vorgang, den es zu vermeiden gilt, dürfte in der Praxis die Speicherung sein. Wer speichert, vervielfältigt das betreffende Werk, und Vervielfältigung ist stets erlaubnispflichtig.

Wollen Lehrkräfte beispielsweise eine Videodatei herunterladen, weil das WLAN im Klassenzimmer zu langsam für das direkte Abspielen aus der Mediathek ist, braucht es die Erlaubnis der jeweiligen Urheber*innen oder muss von den oben genannten Quotenregelungen gedeckt sein, siehe § 60a UrhG. Die Verwendung von Werken in Arbeitsblättern ist sogar nicht nur eine Vervielfältigung, sondern auch noch eine Bearbeitung und betrifft somit gleich zwei Urheberrechte.

Dabei könnte gerade die Möglichkeit, Inhalte zu verändern, sie an die Bedürfnisse der Schüler*innen anzupassen und sie in Arbeitsmaterialien einzuarbeiten, den Schulunterricht weitaus mehr bereichern als ihre bloße Wiedergabe.

Öffentliches Geld – Öffentliches Gut!

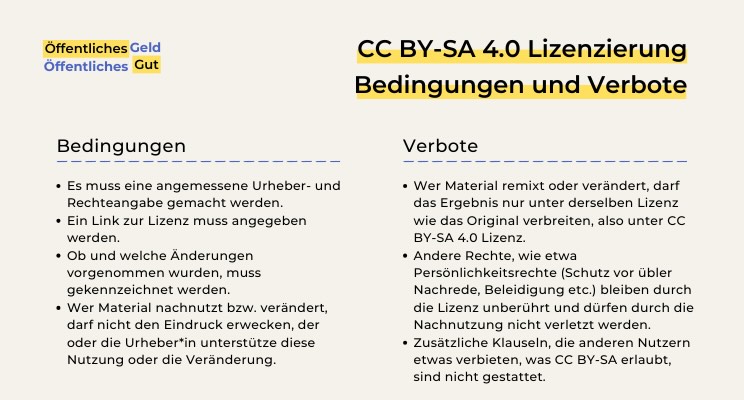

Eine Lösung liegt auf der Hand: Freie Lizenzen ermöglichen es allen Nutzer*innen, die so gekennzeichneten Inhalte zu speichern, zu teilen und zu bearbeiten. Am bekanntesten und besonders empfehlenswert sind die Creative-Commons-Lizenzen CC BY und CC BY-SA. Natürlich kommen diese Lizenzen für viele Unternehmen nicht in Frage, die mit dem Verkauf oder Verleih von Inhalten ihr Geld verdienen. Wenn Inhalte jedoch maßgeblich mit öffentlichem Geld finanziert werden, muss die Öffentlichkeit auch entsprechend davon profitieren.

Wikimedia Deutschland setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Wissens- und Bildungsinhalte der öffentlich-rechtlichen Sender mehr und mehr unter freie Lizenz gestellt werden. ARD, ZDF und Co. dürfen bzw. sollen einen kleinen Teil ihres Programms zwar mit Werbung finanzieren, den weitaus größten Anteil bezahlen aber wir alle mit unserem Rundfunkbeitrag. Wo immer die Finanzierungsstruktur es zulässt, sollten Inhalte deshalb unter freien Creative-Commons-Lizenzen veröffentlicht werden. Wie wertvoll das für den Schulkontext sein kann, weiß auch Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes:

So können zum Beispiel Erklärvideos der ZDF-Reihe Terra X, der Tagesschau, seit neuestem von Planet Wissen und bald auch von kolleg24 in die Wikipedia eingebunden werden. Und auch Lehrkräfte dürfen die zahlreichen Bildungs- und Wissensinhalte der Öffentlich-Rechtlichen dann nicht nur im Unterricht zeigen, sondern auch rechtssicher bearbeiten, auf die Bedürfnisse der Schüler*innen zuschneiden und in ihre Lernmaterialien integrieren.