|

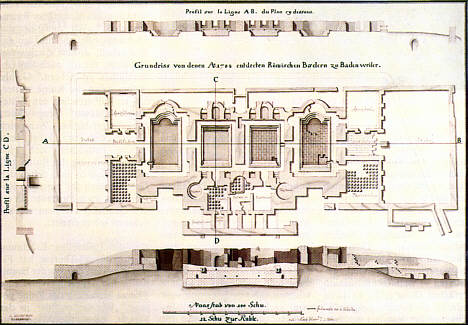

Plan der

Thermen bei ihrer Entdeckung im 18. Jahrhundert

Nachdem wohl

bereits die Kelten in vorrömischer Zeit die warmen Quellen

Badenweilers genutzt hatten, entstand bereits kurz nach der römischen

Eroberung des rechtsrheinischen Landes am Ende des 1. Jahrhundert

n. Chr. um die Quellen eine zivile Siedlung mit einem Badegebäude.

Diese nach

den bereits 1784 duchgeführten Ausgrabungen heute mit Ausnahme

der beiden äußeren Vorräume sichtbare Anlage

war nicht in einem Zug entstanden. Sie bestand zunächst

aus zwei nebeneinander gelegenen rechteckigen Becken, neben denen

jeweils ein Ankleideraum lag. Nach Norden, hangabwärts,

lag ein rechteckiger Anbau (im Bild unten). Ihre südliche,

hausaufwärts gelegene Hauptfassade war architektonisch reich

gegliedert. Konchen sprangen halbrund vor die Flucht der Fassade,

Nischen enthielten vermutlich Statuen.Dieser Bau war bereits

nach den strengen Regeln von Geometrie und Harmonie geplant und

gebaut.

Bemerkenswerterweise waren trotz einer heute festgestellten Quellwassertemperatur

von 26,5° die Badebecken nicht durch Hypokaustanlagen beheizt,

so dass sich die Frage nach der damaligen Wassertemperatur bzw.

den damaligen Badegewohnheiten stellt.

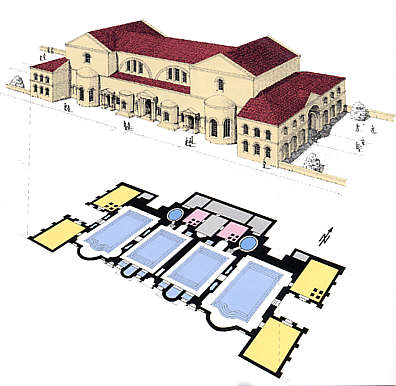

Rekonstruktion

der Thermen nach dem Wiederaufbau (2. Baustufe, Sicht von SO). Bild:

Landesdenkmalamt B-W, Außenstelle Freiburg Rekonstruktion

der Thermen nach dem Wiederaufbau (2. Baustufe, Sicht von SO). Bild:

Landesdenkmalamt B-W, Außenstelle Freiburg

In einer späteren

Bauphase wurden diese Ankleideräume zu zwei weiteren Badebecken

umgebaut. Die Apsiden der ehemaligen Umkleideräume wurden

als Badenischen der eigebauten Becken beibehalten und elaubten

wohl individuelle Anwendungen. Grund hierfür waren sowohl

die gestiegenen Ansprüche an den Badebetrieb als auch Schäden

am Bauwerk selbst. Den Schmalseiten des Baus wurden neue Empfangs-

und Auskleiderräume vorgelegt, durch die die Anlage fast

doppelt so lang wurde. Der Nordbau, ehemals Eingangsbereich,

wurde durch den Einbau von Schwitzräumen (Sudatorien) und

kreisrunden Becken (Piscinen) für Kaltwasser grundlegend

umgestaltet. Die Sudatorien waren ebenso wie die beiden nördlichen

Auskleideräume hypokaustbeheizt.Die ganze Anlage blieb auch

nach dem Umbau symmetrisch angelegt und durch eine starke Mittelmauer

in zwei gleiche Bereiche getrennt, die vermutlich als separate

Männer- und Frauenabteilungen genutzt wurden. Zu- und Ableitung

des Quellwassers waren durch im Untergrund angelegte gemauerte

Kanäle gelöst.

Holzmodell

des römischen Thermengebäudes im Maßstab 1:

66,6 nach den Untersuchungen von H. Mylius.

Bild: Landesdenkmalamt B-W, Außenstelle Freiburg

Eines der

Grundprinzipien der Architektur war, dass jeder Bauteil eine

eigene Dachkonstruktion hatte. Das hatte natürlich technische

Gründe, trug aber zu einer sehr hohen Vielfalt in der Gestaltung

der Dachlandschaft bei. |