Cod. Pal. germ. 423

Martin Luther: Schmalkaldische Artikel

Beschreibstoff:

Papier Beschreibstoff:

Papier

Umfang: 27 Blätter

Maße: 21,8 x 15,8 cm

Entstanden 1536

Entstehungsort: Wittenberg

Die Schmalkaldischen Artikel gehören zu den bedeutendsten

Bekenntnisschriften, die Martin Luther verfasst hat. Der

sächsische Kurfürst Johann Friedrich hatte sie in Auftrag

gegeben, um sie auf dem von Papst Paul III. einberufenen

Konzil zu Mantua verlesen zu lassen. Allerdings hatten bereits

die Mitglieder des Schmalkaldischen Bundes, des Verteidigungsbündnisses

der protestantischen Fürsten und Städte gegen die katholische

Religionspolitik unter Führung Kaiser Karls V., starke Vorbehalte

gegen die Artikel. Sie hatten sie für das Konzil, das die

Glaubens Spaltung beheben sollte, aber schlussendlich gar

nicht stattfand, als nicht geeignet empfunden. Im Jahre

1544 wurden die Schmalkaldischen Artikel zur Bekenntnisschrift

erhoben und 1580 in das Konkordienbuch als eine der Grundlagen

des evangelischlutherischen Glaubens mit aufgenommen. Die

Schmalkaldischen Artikel setzen sich hauptsächlich mit den

Lehren und Praktiken der römisch-katholischen Kirche auseinander,

die die Lutheraner ablehnen. Themen sind neben Erlösung,

Messe und Papsttum beispielsweise auch die Heiligen- und

Reliquienverehrung oder der Ablasshandel. Die Artikel wurden

von insgesamt 43 führenden Gelehrten unterzeichnet, u.a.

von Justus Jonas, Johannes Bugenhagen, Philipp Melanchthon,

Andreas Osiander oder Veit Dietrich.

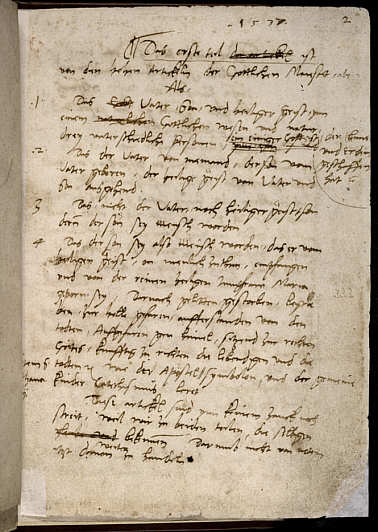

Cod. Pal. germ. 423 ist in großen Teilen Autograph Martin

Luthers, d.h. das Manuskript wurde von ihm eigenhändig niedergeschrieben.

Ab Bl. 17r hat er den Text zwei Schreibern weiterdiktiert,

da er selbst anscheinend erkrankt war. Die Hs. entstand

zwischen dem 11. Dezember und Weihnachten 1536. Sie diente,

durch ein Vorwort und einige Zusätze Luthers ergänzt, als

direkte Vorlage des 1538 bei Hans Lufft in Wittenberg erschienenen

Urdruckes. Hierauf verweisen die zahlreichen, meist in Rötel

geschriebenen Setzerzeichen in der Hs. (u.a. Angaben zu

den Seitenumbrüchen, Bogensignaturen, Einfügungszeichen,

Angaben zu den zu verwendenden Typen), die mit dem angeführten

Druck übereinstimmen. Das Manuskript gelangte vermutlich

über Luthers letzten Famulus Johann Aurifaber (1519-1575)

in den Besitz Ulrich Fuggers (1526-1584), dessen Bibliothek

nach seinem Tod in den Besitz der Heidelberger Kurfürsten

kam und in die Bibliotheca Palatina integriert wurde.

Bild: Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. pal.

germ. 423 f. 02r

Text: Matthias Miller /

Karin Zimmermann

|