|

|

|

|

|

|

| Vorbemerkung

Die folgende Arbeit wurde von Ralf Hahn (Tauberzell) im Rahmen einer Facharbeit im Leistungskurs Erdkunde 1988 am Reichsstadt-Gymnasium Rothenburg erstellt. Vom Text her entspricht die Arbeit der Originalarbeit. Aus urheberrechtlichen Gründen mussten in der Arbeit wiedergegebene Postkarten durch selbst gemachte Fotos ersetzt bzw. ergänzt werden. Karten und Diagramme wurden überarbeitet oder ergänzt. Mit Einverständnis von Ralf Hahn wurde die Arbeit im Rahmen der Wettermessungen für das durch die DBU geförderte Projekt www.umweltspione.de online gestellt. (B.Heim) Inhaltsverzeichnis l .Einleitung 2. Die Grundvorausetzungen für den Weinbau in Tauberzell 2.1 Die naturräumlichen Gegebenheiten3. Rebsortensorten im Mittelalter und heute 4. Die Arbeit eines Weinbauern (Hackers) 4.1 Ein Häckerjahr im Mittelalter5. Der Niedergang des Weinbaus 6. Die Weinbergsbereinigung 1984/86 6.1 Die Durchführung der Weinbergsbereinigung7. Der Aufschwung des Weinbaus nach der Weinbergsbereinigung 8. Anhang 8.1 Worterklärungen 1. Einleitung Wein wird in Deutschland seit der Zeit der römischen Besatzung angebaut. Die Gebiete an Rhein und Mosel wurden durch die römischen Entwicklungshelfer zu den ältesten Weinanbaugebieten in Deutschland. In Franken hat der Weinbau erst später begonnen. Der Gründervater des fränkischen Weinbaus war Karl der Große. Er schenkte 777 dem Kloster Fulda Weinberge in der Gemarkung Hammelburg zum Zweck, den Weinbau in Franken zu verbreiten.1 Dies gelang auch, denn 1288 wurde in dem Amtsbuch über die Zehntabgaben im Kloster Herrieden der Weinbau in Tauberzell erwähnt, welches ja an der Grenze von Weinfranken liegt. Somit hat Tauberzell eine Weinbautradition von über 700 Jahren. Der Weinbau in Tauberzell war in dieser langen Zeit starken Schwankungen ausgesetzt. In der Zeit bis 1525 herrschte in Tauberzell eine regelrechte Blüte des Weinbaus, denn es wurden nämlich fast alle potentiellen Rebflächen bebaut. Ab 1525 ging der Weinbau bedingt durch die Bauernkriege und später durch den 30-jährigen Krieg stark zurück. Erst ab etwa 1700 erholte sich der Weinbau wieder. Aber schon ein Jahrhundert später ging der Weinbau wieder zurück, bis er, nach einem zwischenzeitlichen Anstieg zwischen den beiden Weltkriegen, 1973 bei einer Fläche von 0,6 ha fast erloschen war. Die Mitte der 80er Jahre beendete Weinbergsbereinigung war der Startschuss für einen Aufschwung des Weinbaus, der bis heute anhält.2. Die Grundvoraussetzungen für den Weinbau in Tauberzell 2.1

Die naturräumlichen Gegebenheiten

Die naturräumlichen Voraussetzungen, die ein Gebiet haben muss, um für den Weinbau tauglich zu sein, werden vom Rebstock vorgegeben. Der Rebstock stellt ganz spezifische Anforderungen an seine Umwelt, die erfüllt werden müssen, um eine reiche und gute Ernte zu ermöglichen. Besonders an das Klima stellt der Rebstock eindeutige Bedingungen. Diese Bedingungen wurden von Vogt/Götz* folgendermaßen festgestellt:2.2 Die sozial-historischen Gründe Die Tatsache, dass der Weinbau im Mittelalter in Tauberzell einen so hohen Stellenwert hatte, lässt sich nicht nur mit den positiven naturräumlichen Gegebenheiten begründen, sondern auch die Lebensverhältnisse und das soziale Umfeld waren für die Tauberzeller ein ebenso wichtiges Entscheidungskriterium für das Betreiben des Weinbaus.

Schon dort ist ersichtlich, dass die Naturalienabgaben nur noch in Wein erfolgten. Die Obrigkeit, und insbesondere in der Anfangsphase die Klöster Herrieden und Würzburg, förderten den Weinbau, um ihren immensen Weinbedarf zu decken. Dieser hohe Weinbedarf lässt sich dadurch erklären, dass z. B. jedem Mönch pro Tag 1,5 l Wein (mit ca. 4 % Alkohol) zustanden. Schon nach kurzer Zeit war der Wein keine Besonderheit mehr, sondern er wurde auch für die Winzer ein im wahrsten Sinne des Wortes „alltägliches Getränk". Obwohl durch den Weinverkauf hohe Gewinne erzielt werden konnten, änderte sich an der Armut in Tauberzell wenig. Die jeweiligen Herrscher über Tauberzell (siehe Anlage 8.2) kauften keinen Wein, sondern legten den Steuersatz je nach Weinbedarf fest. Und da die Winzer ihre gesamte Aufmerksamkeit dem Weinberg widmen mussten, konnten sie keine weiteren Verdienstquellen erschließen (wie z. B. ein Handwerk, das in der Ruhezeit im Winter hätte ausgeübt werden können). Da auch die Ernteerträge sehr stark variierten, und es auch oft zu völligen Missernten kam, konnten die Winzer in manchen Jahren gerade ihre Steuern begleichen oder mussten sich sogar verschulden. Die Rebsortenvielfalt im Mittelalter war in Tauberzell, wie auch im restlichen Deutschland, sehr gering. Da Franken, und hiermit auch Tauberzell, ein traditionelles Weißweingebiet war, spielte der Rotwein eine nur untergeordnete Rolle. Dies trifft auch heute noch zu.4. Die Arbeit eines Weinbauern (Häckers) 4.1 Ein Häckerjahr im Mittelalter Ein Häckerjahr im Mittelalter war durch einen fast ganzjährigen Arbeitseinsatz im Weinberg geprägt. Das Häckerjahr beginnt um St. Gertraud (17.03.) mit dem Hochziehen der erdbedeckten Reben. Danach wurde der Rebstockkopf, der damals noch auf Bodenhöhe lag, von seiner Deckerde befreit und das überflüssige Alt- und Jungholz am Kopf wurde entfernt. Nun musste der Rebschnitt durchgeführt werden, von dem die weitere Entwicklung und der Ertrag des Rebstocks abhingen. Diese Arbeit wurde mit der Schnittheppe durchgeführt. Als nächstes wurde der Kuppelpfahl angebracht, welcher direkt neben dem Rebstock in den Boden geschlagen wurde. Daraufhin erfolgte die erste Bodenbearbeitung, das Hacken genannt, mit dem Karst. Nun wurden um den Weinstock herum, je nach Rebenzahl, drei bis fünf weitere Pfähle geschlagen, an denen die Reben niedergezogen wurden. So entstand ein richtiger „Weinbusch" und nicht wie heutzutage ein in die Höhe gezogener Rebstock. Die zu üppigen Jungtriebe wurden mit Stroh oder Riedgras angebunden, um die nun folgende zweite Bodenbearbeitung mit der gewöhnlichen Haue zu erleichtern. Diese Bodenbearbeitung wird als Brachen bezeichnet. Falls es nun durch hohe Niederschläge zu einer starken Verkrautung kam, musste eine dritte Bodenbearbeitung, die Tribrache, durchgeführt werden. Das nun folgende Kappen war die letzte Arbeit bis zur Weinlese. Nach der Lese wurden die Pfähle herausgezogen und auf Haufen zusammengesetzt. Außerdem wurden nun die traubentragenden Reben bis auf 2,5 cm gekürzt. Dies musste vor dem Wintereinbruch geschehen. Als letzte Arbeit musste der Winzer die Reben auf den Boden drücken, um sie Erde bedecken zu können. Nach dieser Arbeit konnte der Winzer sich um die Kellerwirtschaft kümmern, ehe er im Frühjahr von neuem beginnen musste.

Im modernen Weinbau, wie er in Tauberzell seit der Weinbergsbereinigung betrieben wird, sind mehr Arbeitsschritte nötig als im traditionellen Weinbau. Im modernen Weinbau beginnt das Jahr mit dem Rebschnitt. Dieser Arbeitsgang hat heute eine noch höhere Bedeutung als im Mittelalter. Er sollte zwischen Januar und März durchgeführt werden. Das früher als erstes durchgeführte Abdecken des Rebstocks entfällt, weil nun zwei Köpfe vorhanden sind. Der erste ist die Veredelungsstelle auf Bodenhöhe, aus dem im ersten Jahr der Trieb kommt. Der zweite Kopf befindet sich in 60 cm bis 80 cm Höhe, aus dem nun die Reben gezogen werden, d. h. der Rebstockkopf ist nun ca. 70 cm in die Höhe gezogen worden, weil der untere eigentlich keine Bedeutung mehr hat. Sobald der Boden aufgetaut ist und keine längeren und stärkeren Fröste mehr zu erwarten sind, wird der Boden gedüngt und die erste Bodenbearbeitung durchgeführt. Nun werden die Reben niedergezogen und bogenförmig an dem untersten Draht, einem stabilen Welldraht, angebunden. Das Pfählen wird nicht mehr benötigt, weil diese Aufgabe von den Spanndrähten übernommen wird. Als nächstes wird Mitte April die erste Spritzung, die Winterspritzung, gegen saugende und beißende Insekten durchgeführt. Gegen Ende April folgt nun die zweite Bodenbearbeitung. Nun tritt eine Ruhepause bis zum Ende der Maifröste ein.

Danach wird eine Reihe von Spritzungen gegen die verschiedensten Schädlinge und Krankheiten durchgeführt (siehe Anlage 8.3). Ende Juni ist nun die dritte Bodenbearbeitung fällig. Bis zur Weinlese werden nun noch verschiedene Laubarbeiten, wie z. B. das Ausbrechen alter verbrauchter Blätter oder das Hineinstecken junger Triebe in den Drahtkasten, durchgeführt. Das Arbeitsjahr im Weinberg endet nach der Weinlese mit dem Zudecken des Veredelungskopfes (Pfropfkopfes), d. h. des unteren Rebstockkopfes. Danach hat der Winzer Zeit, sich um das Ausbauen der Weine, d. h. der Kellerwirtschaft, zu kümmern. Im Mittelalter hatte man einen Jahresarbeitsaufwand von ca. 3000 Stunden pro Hektar. In Tauberzell lag man wegen der schlechten Erreichbarkeit der Weinberge sogar noch etwas über diesem Wert. Der durchschnittliche Ertrag lag bei ca. 50 hl pro ha. In den jetzigen Tauberzeller Weinbergen ist eine Arbeitsleistung von 1000 bis 1200 Stunden pro Jahr nötig, um einen Ertrag von etwa 110 hl pro ha zu erreichen. Dies bedeutet einen Mehrertrag von ca. 50 % bei etwa 60 % weniger Arbeitsaufwand gegenüber der alten Bewirtschaftsweise. Dies ist eindeutig ein Erfolg der modernen Anbaumethoden und der Mechanisierung. 5. Der Niedergang des Weinbaus Der Weinbau in Tauberzell durchlebte in seiner über 700-jährigen Geschichte eine sehr wechselvolle Zu- und Abnahme der Rebfläche. Von der ersten urkundlichen Erwähnung 1288 bis zum Beginn der Bauernkriege 1525 erfuhr Tauberzell eine stetige Steigerung der Rebfläche. Der bisherige Höchststand der Rebfläche wurde 1524 mit 301 Morgen erreicht. Die Wirren der Bauernkriege und die daraus folgenden Repressalien und Steuererhöhungen machten es unmöglich, die Rebfläche weiter zu bewirtschaften. Ab ca. 1600 konnte die Rebflächenstillegung gestoppt werden, und der Weinbau wurde bei einer Fläche von ca. 200 Morgen stabilisiert. Aber schon nach kurzer Zeit änderte sich die Situation dramatisch.

Nach dem 2. Weltkrieg konnte der Rückgang des Tauberzeller Weinbaus nicht mehr gestoppt werden. Der Tauberzeller Weinbau war wegen seiner kleinen Parzellen und der schlechten maschinellen Bearbeitbarkeit (fast alle Weinberge konnten nur zu Fuß über einen schmalen Weg erreicht werden) nicht mehr konkurrenzfähig. So kam es, dass bis 1973 fast alle Weinbergsterassen verödeten und die bewirtschaftete Fläche auf 0,6 ha sank.

Brachliegende ehemalige Weinanbauflächen mit Terrassen, Steinriegeln und Weinbergsmauern

6.

l Die Duchführung der Weinbergsbereinigung

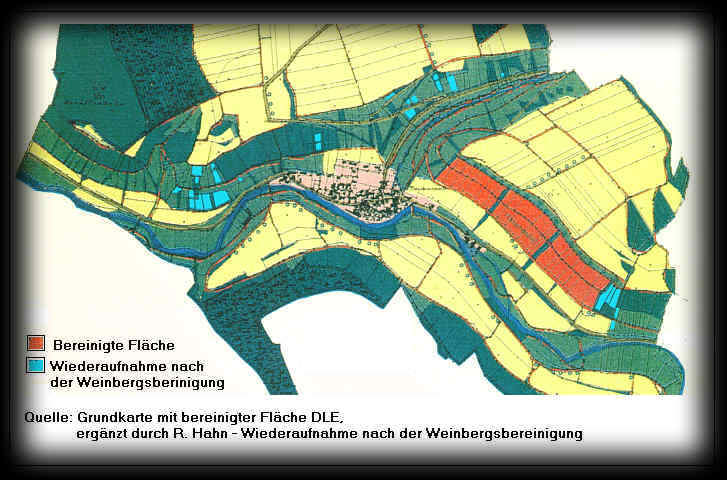

Die Weinbergsbereinigung war in Tauberzell in die Gesamtflurbereinigung mit einbezogen. Die Gesamtflurbereinigung begann 1976 mit der amtlichen Anordnung und endete 1992. Im Zuge der Flurbereinigung wurde neben der Weinbergsbereinigung auch eine Dorferneuerung und eine Feldflurbereinigung durchgeführt. Die Gesamtkosten betrugen etwa 7.800.000,-- DM , wobei für die Dorferneuerung etwa l .000.000,- DM und für die Feldflurbereinigung ca. 2.500.000,— DM aufgewendet wurden. Der Eigenleistungsanteil bei der Feldflurbereinigung betrug etwa 17 %. Die Weinbergsbereinigung kostete etwa 4.300.000,— DM und war somit der teuerste Teilbereich der Flurbereinigung. Die Winzer hatten hierbei einen Eigenleistungsanteil von ca. 34 % zu tragen. Nachdem alle Finanzierungs- und Zuständigkeitsprobleme gelöst waren, entschied man sich, nur einen Teil der ehemaligen Tauberzeller Rebfläche zu bereinigen(siehe Anlage 8.4). Man einigte sich darauf, nur die „Obere Setz", die jetzige Lage „Hasennestle", zu bereinigen(siehe Anlage 8.5). Der Hauptgrund für diese Entscheidung war, dass das „Hasennestle" die beste Tauberzeller Lage ist. So konnten im Sommer 1983 die Bauarbeiten in der Lage „Hasennestle" beginnen. Im Zuge der Bauarbeiten wurden als erstes die für den fränkischen Weinbau ehemals so charakteristischen Steinriegel, die als Lesesteinhalten verwendet wurden, beseitigt. Der anfallende Aushub wurde zur Aufschüttung eines 5 m bis 8 m hohen Walls an der Hangoberkante entlang der gesamten Neuanlage verwendet. Auf dem Wall wurden etwa 8.000 Bäume und Sträucher gepflanzt, um ein Einfließen von Kaltluft aus dem angrenzenden ebenen Ackerland ins Tal zu verhindern. So wurde einer mikroklimatischen Inversionswetterlage und der daraus folgenden Frostgefahr schon während der Bauphase begegnet. Es wurden auch drei parallele Wirtschaftswege (zwei als obere und untere Begrenzung und einer im mittleren Bereich) angelegt, um die neuen Weinberge mit dem Seilzug oder dem Schmalspurtraktor bearbeiten zu können. Dieses innere Wegesystem wurde durch den Ausbau der „Alten Steige" mit Tauberzell und dem bereits vorhandenen Wegenetz verbunden. Diese infrastrukturellen Maßnahmen stellen den wichtigsten Vorteil der Neuanlage gegenüber den alten Weinbergen dar. So sind die Weinberge nun leicht und schnell, auch mit großen Maschinen zu erreichen. Desweiteren wurden mehrere große Kanäle gebaut, um das anfallende Oberfächenwasser schnell aus den Weinbergen herauszuleiten. So soll sicher gestellt werden, auch bei Starkregen eine Erosion in den Weinbergen und eine Überschwemmung in Tauberzell zu verhindern. Zu diesem Zweck wurden drei große Rückhaltebecken am Fuß der Weinberge angelegt. Diese geben das Wasser gleichmäßig an die Tauber ab. Das eigentliche zukünftige Rebland wurde planiert, um eine spätere maschinelle Bearbeitung zu erleichtern. Um den Umwelt- und Landschaftsschutzbestimmungen gerecht zu werden und einen Ausgleich für den Verlust der ökologisch wertvollen Steinriegel zu gewährleisten, wurde der neue Großweinberg durch zwei breite Steinschüttungen (siehe Anlage 8.4). in drei Teile geteilt. Diese Steinschüttungen sind nun von Hecken und Stauchern bewachsen und bieten für viele Insekten, Vögel und Kleinsäuger Lebensraum. Außerdem übernehmen diese Steinschüttungen noch die Aufgaben von Windschutzhecken und der Wärmespeicherung.

Die Flurstücksverteilung in den Hanglagen von Tauberzell vor der Weinbergsbereinigung war äußerst kompliziert. Da beim Weinbau in Hanglagen sehr viele Steine anfallen, die weggeschafft werden müssen, haben sich die besonders für den Tauberzeller Weinbau typischen Steinriegel gebildet. Diese Steinriegel beginnen kurz unterhalb der Taloberkante und verlaufen vertikal bis kurz vor der Talsohle. So hat sich auf der sonnenexponierten Talseite die für den trationellen Weinbau charakteristische Streifenflur gebildet. Durch diese mit der Zeit festen Grenzen war eine Parzellenzusammenlegung nahezu unmöglich. Da die Flurstreifen 25 m bis 75 m breit waren und höchstens eine Länge von 200 m hatten, lag die Flurgröße unter 1,5 ha. 7. Der Aufschwung des Weinbaus nach der Weinbergsbereinigung Nach der Weinbergsbereinigung waren in Tauberzell nur noch geringe Restbestände der alten Rebstöcke vorhanden. Somit kann ab 1986 von einem Neubeginn des Tauberzeller Weinbaus gesprochen werden. Der Erfolg eines Weinorts hängt größtenteils von der Qualität seiner Weine und dem Bekanntheitsgrad ab. So musste sich der Weinort Tauberzell erst einmal einen „Namen" machen, um einen Erfolg des neuen Weines zu garantieren. Zu diesem Zweck organisierte der Heimat- und Weinbauverein Tauberzell im Juni 1987 ein viertägiges Weinfest. Der damalige Staatssekretär Hans Maurer (Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) konnte als Schirmherr für dieses Ereignis gewonnen werden. Bei diesem Fest kam erstmals der Jungfernwein der neuen Weinberge zum Ausschank. Das Weinfest wurde zu einem großen Erfolg für Tauberzell und den Weinbau. Durch die Flurbereinigung wurde in Tauberzell die Lücke des Radweges „Liebliches Taubertal" von Wertheim bis Rothenburg geschlossen. Durch diesen Radweg ist die Zahl der Tagesgäste in Tauberzell bis 1990 sprunghaft gestiegen. Die Renovierung der Hirtenscheune, die 1985 im Zuge der Dorferneuerung stattgefunden hat, erwies sich als gute Investition. Die Hirtenscheune wurde mit ihrem rustikalen Ambiente zum Anziehungspunkt für Gruppen und Vereine, die gesellige Stunden beim Tauberzeller Wein verbringen wollten. In den ersten Erntejahren bis 1990 konnten die Tauberzeller Winzer den Weinbedarf bei weitem nicht decken. So musste bei den folgenden Weinfesten hauptsächlich Mainfränkischer Wein ausgeschenkt werden. Dies tat aber der Besucherzahl und dem Weinkonsum keinen Abbruch. Die Tauberzeller Winzer arbeiteten nicht nur auf Menge, sondern versuchten auch einen hohen Qualitätsstandart zu erreichen. Dieser wurde vom Fachpublikum bestätigt, denn der Tauberzeller Wein hat bis 1992 mehrere Gold- und Silbermedaillen des fränkischen Weinbaus gewonnen und auch einige sehr gute OLG-Preise auf Bundesebene.  Mit der Maus über das Bild bringt Erklärungen!  Aber im Gegensatz zu den traditionellen Weinbergen sind die neuen kleinparzelligen Weinberge dank moderner Anbaumethoden (z. B. Draht-Erziehung) und maschineller Bearbeitbarkeit sehr rentabel. Durch diese kleinen Weinberge hat Tauberzell seinen Charme als fränkisches Häckerdorf zurückgewonnen und seine Attraktivität für Touristen erhöht. Amerikaneunterlage: Auf Grund der mangelnden Reblausresistenz der europäischen Edelreben mussten sämtliche Rebbestände durch Pfropfreben mit einer aus Amerika stammenden Wurzel (wegen Resistenz) ersetzt werden.Bacchus: Der Bacchus ist eine Kreuzung aus Silvaner und Riesling mit Müller-Thurgau. (Silvaner x Riesling) x Müller-Thurgau. Er ist seit 1972 klassifiziert (für den Anbau zugelassen). Seine Erträge sind hoch und liegen knapp unter denen der Sorte Müller-Thurgau. Die Ansprüche an die Lage sind gering, die Qualität ist hoch.Brachen: Zweite Bodenbearbeitung mit der gewöhnlichen Haue. Sie dient zur Unkrautbekämpfung und Bodendurchlüftung.Domina: Die Rebsorte Domina ist eine Kreuzung aus Portugieser und Spätburgunder. Sie ist seit 1974 klassifiziert. Die Sorte hat einen hohen Ertrag und liefert eine gute Qualität. Die Ansprüche an die Lage sind mittel.Draht-Erziehung: Bei der Draht-Erziehung werden zwischen Pfählen mehrere Drähte gespannt, an denen die Reben festgebunden werden. Der unterste befindet sich auf einer Höhe von 60 cm bis 80 cm. Dort befindet sich auch der zweite Rebstockkopf.Edelreife: Unter dem Zustand der Edelreife versteht man den Zeitpunkt, bei dem die Beere ihren maximalen Zuckergehalt hat. Eine Steigerung des Mostgewichts ist dann nur durch Veringerung des Wasseranteils möglich.Elbling: Der Ursprung des Elblings liegt wahrscheinlich in Persien. Die Ansprüche des Elblings an die Lage sind gering, der Ertrag ist hoch. Die Qualität ist aber gering bis sehr gering.Hacken: Erste Bodenbearbeitung zur tiefen scholligen Lockerung des Bodens. Hochziehen. Die Reben werden von ihrer Deckerde befreit, damit es zu keinem Verschimmeln kommt.

Die Rebsorte Junker stammt aus dem Balkanraum. Er eignet sich auch für schlechtere (kleine) Lagen. Seine Erträge sind hoch und die Qualität ist überdurchschnittlich.Kappen: Geiz- und Gipfeltriebe werden entfernt, um die Belüftung des Weinstocks zu verbessern. Gleichzeitig wird so einer zu starken Beschattung des Bodens vorgebeugt.Karst: Ein Karst ist eine zwei- oder dreizinkige Breithacke, die bei der ersten Bodenbearbeitung verwendet wird. Kerner. Der Kerner ist seit 1969 klassifiziert und eine Kreuzung aus Trollinger undRiesling: Seine Lageansprüche sind mittel; der Ertrag und die Qualität sind hoch. Kulturrebe: Unter einer Kulturrebe versteht man eine vom Menschen angebaute und verbreitete Rebe.Kuppelpfahl: Der Kuppelpfahl ist der zentrale Pfahl direkt am Rebstock. Er gibt ihm Halt und verhindert so ein Abknicken der Reben.Lage: Eine Lage bezeichnet ein in sich geschlossenes Areal in dem fast alle weinbautechnischen Merkmale gleich sind.Mischsatz: Beim Mischsatz werden verschiedene Rebsorte in einem Weinberg angebaut und gleichzeitig gelesen.Morgen: Ein Morgen ist ein fränkisches Flächenmaß. Der „kleine Morgen" entspricht etwa 20 ar, der „große Morgen" etwa 30 ar. Hier ist immer der „große Morgen" gemeint.Mostgewicht: Das Mostgewicht wird hauptsächlich durch den Zuckergehalt im Traubensaft beeinflusst und ist dem spezifischen Gewicht des Mostes gleichzusetzen. Es gibt an, wieviel Gramm ein Liter Most schwerer ist als ein Liter Wasser. Es wird in Grad Oechsle (° Oe) angegeben und mit dem Refraktometer oder der Mostwage festgestellt.Müller-Thurgau: Der Müller-Thurgau ist eine Kreuzung zwischen Riesling und Silvaner. Seine Ansprüche an die Lage sind gering. Der Ertrag und die Qualität der Sorte sind hoch bis sehr hoch.Muskateller: Der Muskateller stammt aus der Wachau und hat mittlere bis hohe Ansprüche an die Lage. Sein Ertrag ist gering, seine Qualität aber hoch. Spruchweisheit: „Der Muskateller kommt selten in den Keller und kommt er doch rein, gibt´s ´nen guten Wein."

Anbinden der Reben im Frühjahr an den Draht oder früher an die Pfähle.Perle: Die Perle ist seit 1968 klassifiziert und eine Kreuzung zwischen Gewürztraminer und Müller-Thurgau. Die Perle stellt mittlere bis geringe Ansprüche an die Lage und bringt eine gute bis mittlere Qualität.Peronospora: Die Peronospora, auch falscher Mehltau genannt, kommt aus Amerika. Diese Schimmelart befällt alle grünen Rebteile und führt zu einem starken Ertragsverlust.Pfopfrebe: Eine Propfrebe ist eine veredelte Rebe. Heute wird auf einer Amerikanerunterlage eine europäische Edelrebe aufgepfropft. So kann die Reblaus dem Stock nicht gefährlich werden.Qualität: Die Qualität eines Weines wird hauptsächlich durch das Mostgewicht (Oechsle) und den Säuregehalt bestimmt.Reblaus: Die Reblaus saugt von den Wurzeln des Rebstocks. So wird der Rebstock langsam aber sicher zerstört. Eine Bekämpfung der Reblaus ist ohne das Zerstören des Stockes nicht möglich.Reinsatz: Es wird nur eine einzige Rebsorte in einem Weinberg angepflanzt.Riesling: Der Riesling stellt sehr hohe Ansprüche an die Lage. Er bringt einen mittleren Ertrag und eine außerordentlich hohe Qualität.Schnittheppe: Eine Schnittheppe ist ein sichelförmiges, kräftiges Winzermesser.

Der Schwarzriesling benötigt eine mittlere Lage. Er erreicht bei einem durchschnittlichen Ertrag nur eine mittlere Qualität. Dies liegt hauptsächlich an der zu geringen Säure.Silvaner: Der Silvaner bevorzugt Lagen mittlerer Güte. Sein Ertrag ist hoch, die Qualität eher gering.Spätburgunnder: Die Ansprüche des Spätburgunders an die Lage sind etwas niedriger als die des Rieslings und können als hoch angesehen werden. Der Ertrag ist hoch, die Qualität ebenfalls.Tagwerk: Ein Tagwerk entspricht 33 ar.Tribrache: Die Tribrache ist die dritte Bodenbearbeitung und dient der Unkrautvernichtung.Literaturverzeichnis 1) B. Weisensee, Winzers

Freud-Winzers Leid, 1982, S. 6

|

||||||||